値段が高いギターが楽器として優れているのは当たり前・・

そうでなくては困ってしまうのだ

エピフォンレスポールやスクワイヤーテレキャスターのような

廉価版ギターの立ち位置は難しい

意外にも求められるレベルも高いのだ

”値段の割りには良いギター・・・”

ではダメな時代なのだ

個人的にはピッチの良さは必須なのだ

音程が悪いギターは楽器ではない気がする

この辺りに関してはむしろそんなダメギターの方が少ない

工作機械の進歩と技術の進歩が大いに貢献しているように感じる

フレットの位置決めをするのはコンピューターなのだ

パートさんはそれを目安に決められた作業を淡々と進めるだけ

値段を抑える為に材を変更するモデルも多い

個人的にはあまり好きではない

テレキャスの場合、アルダーかアッシュがお約束

この材があのパキパキで端切れが良い音を生むのだ

バスウッドのような柔らかく軽い材はテレキャスやストラトには向かない

ギターの材としては悪くない

日本製のギターの上級モデルでも採用されることがある

アイバニーズなどでも良く用いられる

歪み系との相性も良い

ユーザーに材の詳細なスペックを確認することは容易ではないが・・

弾いた瞬間に違和感を感じるギターは購入を控えた方がよい

つまり、耳が求める音ではないのだ

時間が経過しても音色そのものが変化することはない

パキパキ感が皆無のテレキャスは何年弾いても変わらない

新品ギターは総じて音や弾き心地が若いが

良いギターには素性の良さが感じられる

ここで言うところの良いギターは高いギターではない

繰り返しになるが・・

楽器として成り立っているという意味

相変わらず、値段でギターの価値や性能を決める人が多いようだ

判断基準としては間違ってはいないが・・

良いギターや自分に合ったギターと出会うことはできない

値段や情報に縛られ過ぎているのだ

読者の皆さんも自分の感覚を信じてみては如何だろうか?

エピフォンをお使いの方も多いと思うが・・

一部の酷評など気にしない方が良い

そもそも酷評を書いている人のレベルが微妙であることも多い

エピフォンやスクワイヤーのような価格帯は個体差が大きい

工場ラインで大量生産されているのに何故?

これは謎なのだ

楽器屋さんでも上手く説明できる人はいない

すべてが悪いと決めつけつけるのは早合点だといえる

私は廉価版ギター応援隊長なのだ😊

2万円前後のギターで何が出来るのか?

廉価のギターで良い音が出せるのか?

このギターはスペック的にはアルダー材が使われているらしい

そこに嘘はない気がする

しかしながら、端材の継ぎ接ぎのように感じる

価格的に一枚板を用いることは不可能

あくまでも私の想像だが・・

以前にエピフォンを使っていた時にも実験的にボディを削ったことがある

マホガニーが使われていた

しかしながら、合板なのだ

マホガニーの間に何かの材を挟み込んでいた

本家ギブソンでもこのようなパンケーキ構造を用いたモデルがある

大きさが異なる複数の材を接合しているレスポールもあるようだ

レスカスは『儲け筋』なのだ

メーカーに美味しいギター・・

バーストで使えない材を接合してベタ塗りで隠す

金色メッキのパーツで豪華さを演出・・

金メッキキラキラの高級車?と同じ発想なのだ

しかしながら、音が良いのも事実

このような構造にも関わらずレスカス特有の音がする

愛用者が多いのも納得なのだ

本家のギター作りの上手さを感じる

ストラトも似たような感じだと思う

一枚板が偉いわけではない

楽器はある意味で結果オーライ的な部分がある

音にお金を払っているような部分も少なからずある

バーストのレスポールは誤魔化しがきかない

そんな面倒臭い細工をするくらいならば、そこそこの一枚板を使った方が

作業が早いのだ

これが異常に重いレスポールの理由の一つになっているように感じる

軽い材などと選別している時間が無駄なのだ

ある意味では欧米的な発想だといえる

いずれにしてもそのギタータイプに見合った材を使うことが

大前提だといえる

以前に試験的にマホガニーを使ったストラトが作られた

トップには超高級なメイプル材が貼られた

まさにスペック的にはレスポールそのもの

限定価格で150万円近いプライスだったが・・

不発に終わったと聞いている

良くも悪くもギター好きは保守的なのだ

斬新な設計やスペックを求めない

デジタル決済に入りつつある時代にテレキャスやレスポールが人気なのだ

ギター弾きは古典も求む

少々脱線したが・・

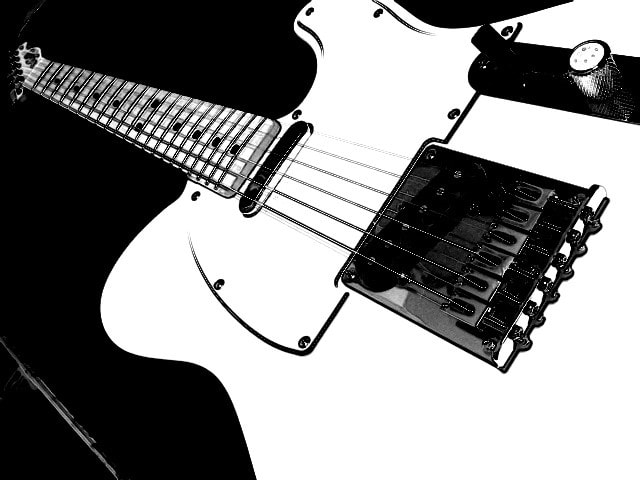

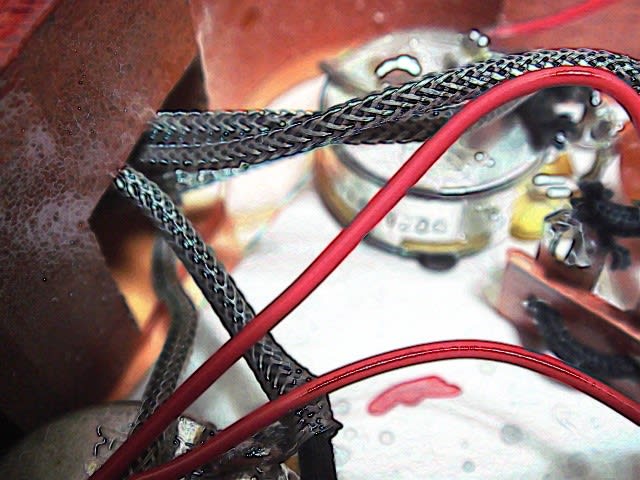

このテレキャスはフロントが使えるようになってきた

トーンとボリュームはフルテン状態だが・・

テレキャスらしいパキパキの質感が出るようになってきた

新品ギターのピックアップは寝ている状態なのだ

入力(弾き込む)事で眠っていたピックアップを呼び起こすのだ

今回の音はレスポールと同じアンプ設定なのだ

フェンダーの小型ツイードアンプとデラックスリバーブなのだ

共にスピーカーが一基の小型アンプなのだ

クラプトンも愛用している

数々の名演を紡ぎ出したアンプなのだ

アンプのブレンドができるのは上級マルチのお約束

弾いていて気持ちが良い

大型アンプに足りない部分を小型のアンプが埋めてくれることもある

同じアンプでもマイクの種類や置き方などを変更することもできる

機動力抜群のマルチだが・・

自宅でじっくりと煮詰めるような使い方には向かない

マルチにも万能はないのだ

フロア型の大型マルチを自転車&電車でも持ち運ぶのは難儀だが・・

この小ささならばギターバッグのポケットに入ってしまう

読者の皆さんは楽器屋さんの試奏などでどんなフレーズを弾くのだろうか?

ギターの音が確認し易い音色はクリーンからクランチ

激歪みは避けた方が良い

あまり意味がない

特にクリーン系の音の場合、音の分離と広がりを確認する

さらにデッドなポイントがないかをチェックする

コードを弾いた時に鳴らない弦やポジションがないかを確認するのだ

全域で音が鳴らせれば尚良いと思う

そんな時にお勧めなフレーズが今回のようなブルースなのだ

短音と複音を交互に弾き分けることで色々と見えてくる

自分が愛用しているピックを持参すべき

場合によると現場で買ってしまっても良いと思う

楽器屋さんの借り物ピックとレンタルギターは酷い

私は必ず自分が慣れているピックで弾くのだ

『弦離れ』を確認するのだ

まぁ、弦や状態でも異なるが・・

割と正確なチェックができると思う

このテレキャスは楽器屋さんを信用して購入したのだ

弾かずして購入したのはヤイリのミニアコギとこのエレキ

価格的に失敗しても良いと考えていたのだ

飽きたら売ってしまうつもりだった

そもそも、改造体では考えていなかった

テレキャスのボディの抱え心地などもチェックしてみたかった

私にとって意外に未知な部分が多いギターなのだ

今回、確信したことがある

私はテレキャス好きだということ

それを確認できただけでも収穫だと思う

廉価版のギターでもフツーに良い音が出せる時代になった

エピフォンも然りなのだ

改造も良いが・・

とりあえず、デフォルトの状態で良い音が出せるように調整してみると良いと思う

弦をケチってはいないだろうか?

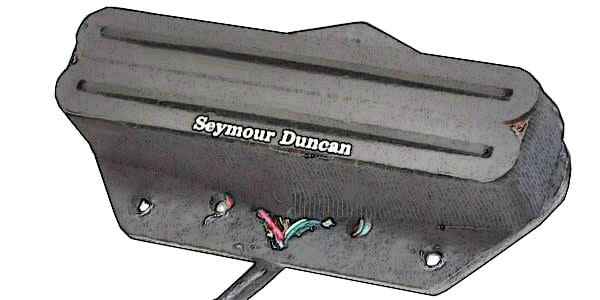

ピックアップの高さは正しいだろうか?

ピックを他の製品に変えてみるのも良いかも?

「ギターは値段じゃねぇ!?」

という頑で古典なおじさんを読者のテクで黙らせてあげるのだ

「エピフォンって侮れね~な」

「俺のレスポよりいい音するな」

「ピックアップ替えた?ダンカン?」

”良い音=改造・・”

ではないということ😊