ブログのタイトルにもあるように

ひょんな流れからテレキャスの補修が

『レリック加工』に方向転換したのだ

ギターに『メス』を入れるのは初めてではない

読者もご存じのとおり、過去にエピフォンを大胆にイメチェンしているのだ

ひょんな流れからテレキャスの補修が

『レリック加工』に方向転換したのだ

ギターに『メス』を入れるのは初めてではない

読者もご存じのとおり、過去にエピフォンを大胆にイメチェンしているのだ

結論を先に述べるならば・・

結局、テレキャスの補修が上手くいかなかったのだ

100円ショップで購入した補修用のパテが硬化しなかったのだ

一部硬化した部分を削ってみるもボロボロと剥がれ落ちる

ギターのボディに同化しない

使用用途にプラスチック、金属、木部の補修と書いてある

それでもまったく意味がなかったわけではなく

欠けた傷の深い部分にはパテが残ったのだ

つまり、大きな欠けを完全に『盛る』事には失敗したが・・

それなりに表面を修復する事には成功したのだ

その際に紙ヤスリを使用した

番手(ヤスリの粗さ)にも色々とある

木片から金属まで対応できるのだ

目が細かい1000番より上は金属向きなのだ

金属の表面をツルツルにできる

それ以上細かい研磨が必要な場合には液体になる

車などの傷補修には液体系の研磨剤を用いることが多い

そんなこんなで磨けているうちにアイディアが浮かんできたのだ

「どうせ直せないなら欠けに合わせてレリック加工にしちゃう?」

試しにボディの裏側を目が細かいヤスリで削ってみたのだ

簡単に削れるのだ

しかも意外に悪くない

調子にノって塗装を一皮剥いてしまったのだ

実はこの作業に取りかかる前に同じような作業をしている動画を観ているのだ

その人はフェンダージャパンのベースなのだ

「ポリ塗装のいかにもっって感じの厚塗りが嫌いです」

「イメチェンも含めて思い切ってレリック加工しちゃいます!」

手探り感はあるものの作業が丁寧なのだ

今回もその動画を時折思い出しつつ作業を進めたのだ

とりあえず、分解することなく研磨した

やはり剥きにムラが出る

パーツの継ぎ目が上手く削れない

結局、手間はかかるがピックガードなどを外して作業を進めたのだ

ポリ塗装は意外に薄かった

汗をかくとペタペタと肌に感じる不快感も解消された

ヤスリをかけて一皮剥いた表面は『サテン仕上げ』という感じで心地良い

レリック加工という流れを抜きにしてもお勧めなのだ

余談だが・・

レリックとエイジドは同じ意味なのだ

フェンダーはレリックと呼び

ギブソンはエイジドと呼んでいる

明確な違いや意味の違いはないことを明記しておきたい

今までに色々な雑誌で見てきた写真や楽器店の店頭に展示されているギター

ネットなどで見かけるレリック&エイジドギターの数々・・

それらが今回の作業でとても有効だった

目の前に何かの手本を置きながらの作業ではない

頭の中の『レリック』を勘を頼りに具現化していったのだ

傷や打痕を付ける専用の道具はない

選ばれし職人たちは個性的な道具の数々でギターに手を加えていく

”破壊の美学・・”

メーカーでは一回完成品として組み上げる

その後にマイスターが破壊していくのだ

ライトからヘビーまで色々なメニューがあるようだ

今回の作業はとりあえずライトを目指した

肘などが触れる部分をお約束の塗装剥がし

実際に塗装が剥がれるほど激しく弾き込むことは不可能

それでも勲章という感じでギター弾きには好まれる

その他の打痕はドライバーやレンチなどで様子を見ながら行った

先が太いドライバーは割れを作る

細いドライバーは小さなへこみを演出するのだ

塗装剥がれのリアルさを増す為にコンクリートなどにボディを擦りつけた

手加減しながらの作業になる

想像以上に良い結果なのだ

これらの方法は過去に熟読した雑誌の記事などを参考にしているのだ

色々と知識が役立っているのだ

概ね、木部に関しては満足できる仕上がりになったのだ

補修すべき欠けがむしろ良い味になっているのだ

軽く角を削るくらいは出来るが・・

ボディが欠けるほどに削るのは難しい

自分で行うとわざとらしくなってしまう気がする

この辺りがプロと素人の違いなのだ

あるプロがメーカーに『ヘビーレリック』を依頼したらしい

「とにかくボロボロにしてください!」

メーカーは再確認と念押しの後で作業に入った

実際の画像を雑誌で見たが・・

酷いのだ

そのキズだらけのボディには鬼気迫るものを感じる

メイプルの指板は指の形に大きくえぐられ

ボディはキズだらけ・・

まるでギターをロープで縛り車で引き回したような傷なのだ

プロの仕事の大胆さを知ったのだ

作業を依頼した本人も声を失ったと笑っていた

現在はメインのギターとして活躍しているようだ

話をテレキャスに戻そう・・

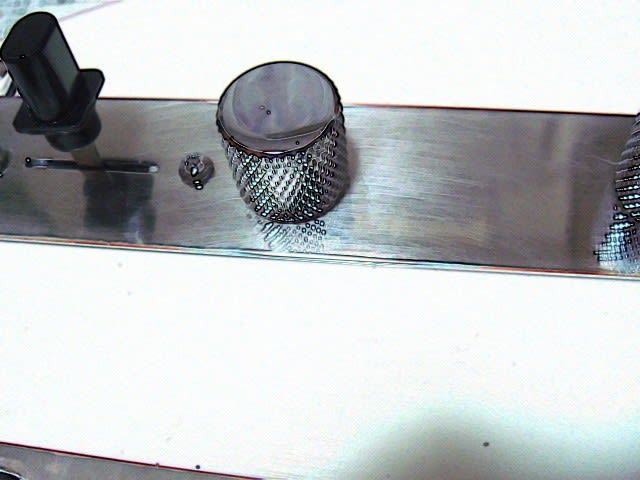

結局、手間はかかるが金属パーツも取り外した

トグルスイッチやボリュームポットなども外した

一枚の板にして研磨したのだ

レリックだけにキレイに磨くことが目的ではない

メッキのキラキラした部分を消すことが目的

削った部分は時間の経過で変化するかもしれない

黒く変色すれば良いと思う

まぁ、現状でも十分に『汚し』は満たしているのだ

さらにブリッジ部分も取り外し分解した

リアのピックアップを取り外し

サドルも取り外したのだ

すでに各弦用のセットアップしているので順番には配慮したのだ

やはり、パーツを取り外しと作業が楽なのだ

金属パーツで隠れていた継ぎ目の部分をヤスリでボーダレスに削ることが出来た

指板など演奏性に関わる部分の削りは避けた

すでに指の脂で一部汚れ始めている指板を作業で使った新聞のインクで汚した

自然の汚れなので良い感じなのだ

薄汚れた感じが加工したボディと合っている

ネック裏はもともとサテン仕上げだった

軽くヤスリをかけてみた

さらに滑るようになったのだ

以前にアリアでも実験済みだが・・

グロス仕様のネック裏をヤスリで削るのは有効なのだ

近年のフェンダーでも純正ネックの多くにサテン仕上げを採用している

指板のカーブやフレットの太さ&高さ、ネックの仕上げ

一部ヴィンテージに拘るモデル以外は演奏性を重視する傾向が見られる

サテン仕上げは汗をかいても肌触りがスベスベなのだ

これは好みだといえる

使い込んだギターは塗装が剥がれ、結果として自然にサテンになっている事が多い

そこに至るまでは10年単位

数千時間にも及ぶ演奏時間が不可欠

実際、演奏による傷がボディに付くには数十年はかかる

塗装の艶が消えるまでに数年はかかる

レリックやエイジドはその変化をタイムマシーンの如く叶える加工だといえる

プロが仕上げたレリック&エイジドはヴィンテージと見紛うほどに優れているという

しかしながら、値段が安い30万円未満?

くらいの価格帯のレリックギターは音が若いという

高額な価格帯のレリックギターは音までも古く加工しているようだ

その辺りの作業は企業秘密ということだが・・

むしろ、見た目は使い込んだ感じで音は若いというのは

現代使いには好都合に思える

メーカーでも『ライトレリック』の選択肢を増やす傾向が見られる

ユーザーからの要望が多いという

新品でヘビー加工は少々やり過ぎなのだ

レリック購入入門向きではない気がする

今回、塗装を一皮剥いたことで音が変化した気がする

やはり、塗装が音に与える影響は多いようだ

それ故に玄人には薄いラッカー塗装が好まれるのだ

傷にも弱く、経年変化にも弱い

製品として品質を維持し難い

つまり、クレームになりやすい

それ故に塗装を丈夫にしてしまうのだ

日本製のギターにはその傾向が強く見られるという

理由は上記のとおり・・

ラッカー塗装を謳っているが・・

その下にはポリウレタン塗装が隠れているのだ

表面だけラッカーの雰囲気を楽しむような感じなのだ

本家Gibsonなどの塗装方法とは根本的に異なる

欧米のギターはその後のクレームなど気にしていない

とにかく昔ながらの工法に拘る

一部接着剤など作業効率に関わる部分は見直しを受けたという

以前にGibsonでもすべてをオートメーション化する計画が持ち上がったそうだ

そのために高額なマシンも導入されたそうだ

結果は『手作業』に戻ったのだ

「やっぱり手作業の方が仕上がりがいいよ」

「機械には手加減が分からないからね・・」

接着の後に紐でぐるぐる巻きにする作業があるという

熟練した職人が一本ずつ手作業でレスポールを巻いていく

サンバーストにしても塗装の職人が目分量で決めていく

個体差が生まれる理由にもなっている

一方で『奇跡の一本』が生まれる可能性も秘めている

そんなこんなで音に関しては塗装は薄い方が良いという

良い材料を使いながらも厚い塗装で覆ってしまうギターが多いという

何十年使っても塗装がボロボロと剥がれることはない

その一方で何十年使っても音に変化は少ない

結果、今回のテレキャスのレリック加工は合格点なのだ

ちなみに使ったヤスリや削りの為の木片などもすべて100円ショップで調達したのだ

紙ヤスリを購入して感じたが・・

微妙な部分で物価が上がっているようだ

枚数が減り、紙のサイズも小さくなっているのだ

弦を張り

アース落としなどをチェックして組み上げて完了なのだ😊