夏の一時の暑さはなくなり秋の気配が見られるようになりました。

花の写真ではなく、草藪昆虫園はじめ近所を歩いていた時の昆虫採集からです。

<カメムシ目>

▼キマダラカメムシ カメムシ科 20-23mm、

黒褐色で、黄色の小斑紋が散布されている。頭部から小楯板にかけて黄色の縦条がある。

▼チャバネアオカメムシ カメムシ科 11mm前後、

美しい黄緑色で、その名のとおり翅の部分が茶色いカメムシ。

▼ムラサキシラホシカメムシ カメムシ科 5mm前後、

つやのある銅色の体に、ふたつの白い斑点が目立つ小さなカメムシ。

▼ホシハラビロカメムシ ヘリカメムシ科 12-15mm、

褐色で、背面中央部に小さな黒点を持ったカメムシ。腹部側面には不明瞭な縞模様がある。

▼ホソヘリカメムシ ホソヘリカメムシ科 14-17mm、

茶色で、後脚が長い、スマートなカメムシ。

▼ヒメジュウジナガカメムシ マダラナガマメムシ科 8mm前後

鮮やかな朱色と黒色に塗り分けられた印象的なデザインのカメムシ。

▼ヒゲナガカメムシ ヒゲナガカメムシ科 8mm前後、

光沢のある黒褐色で、太い前脚を持つ、細長いカメムシ。触角が長い。

イヌビエ、エノコログサ、メヒシバなどイネ科植物やスゲ類の花穂で吸汁する。

イヌビエ、エノコログサ、メヒシバなどイネ科植物やスゲ類の花穂で吸汁する。

▼ アオバハゴロモ アオバハゴロモ科 9-11mm、

きれいな淡緑色で、翅の縁がピンクがかったハゴロモの仲間。集団をつくっていることが多い。

▼ツマグロオオヨコバイ ヨコバイ科 13mm前後、

黄緑色で、頭部と胸部に黒班があり、翅端が黒くなった大きなヨコバイ。

色彩や形状がバナナに似ているため、俗に「バナナ虫」とも呼ばれる。

<甲虫目>

▼シロスジカミキリ カミキリムシ科 50mm程度

灰色の体に、黄白色の縦筋模様が入った大きなカミキリムシ。

カミキリムシの中では国内最大種。

▼写し方が良くないですが両サイドに黄白色の縦筋模様。

1匹は左側の触角と前脚の一部が切断されてる。

1匹は左側の触角と前脚の一部が切断されてる。▼ ハイイロチョッキリ オトシブミ科 7-9mm、

体は黒色で灰白から灰黄色の少し長い毛で覆われている。口吻は黒くて長く、釘抜き状です。

雑木林のコナラやクヌギの下でよく見ることができるとありました、確かにコナラの下でした。

▼スグリゾウムシ ゾウムシ科 5-6mm、

黒色だが、鱗片で覆われているので灰白色に見える、丸い体型のゾウムシ。

上翅に褐色の帯が2本ある。口吻はあまり長くない

上翅に褐色の帯が2本ある。口吻はあまり長くない

<ハチ目>

▼サトジガバチ アナバチ科 ♂19mm前後、♀23mm前後、

黒色で細長く、腹部の上部が赤くなったハチ。

▼キボシアシナガバチ スズメバチ科、12-18mm、

黒と茶色の地味で小さなアシナガバチ。巣のサナギ部屋の蓋が鮮やかな黄色なのでこの名がある。

少しくらいに近づいても攻撃はしてこないが、刺激すると威嚇や攻撃行動に出る。

ベランダの鉢の木に巣作りし、洗濯干場の直ぐ傍で一度取り除いたが、

直ぐに又巣つくったのでのでそのままにして刺激しないようにしている。

▼コガタスズメバチ スズメバチ科 22-17mm ▼コアシナガバチ スズメバチ科

ヤブガラシの花には色々な虫が集まってきますね。

子供の頃の昆虫採集と言えば、セミやトンボ、又はカブトムシやクワガタですが、

裏山のクヌギやコナラの雑木林に行けばカブトムシなど見つかると思いますが、

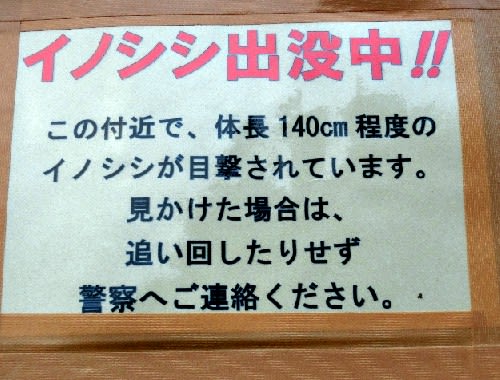

何しろこの歳で足がおぼつかないのと、実はイノシシが出るんです、

庭のユリネがまた掘り起こされました。

夜行性と思っている人がいると思いますが、実は昼行性です、人間と出くわさない為に

よる活動することがあるだけです。

散歩中にこの張り紙や畑の足跡はイノシシです、しかも複数頭が行動しているようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー