大村秀章知事は三日の定例会見で、豊川市小坂井町大塚の県有地に重症心身障害者の民間入所施設が新たに開設されると発表した。同市の社会福祉法人「明世会」が六十四床を整備し、二〇一七年五月の開所を目指す。愛知は重症心身障害者入所施設の人口当たりの病床数が全国最低となっており、県は民間施設の建設支援や既存の県営施設の改築で、一七年度までに現行の三百九十床から六百九十四床に増やして「脱ワースト」を図る。

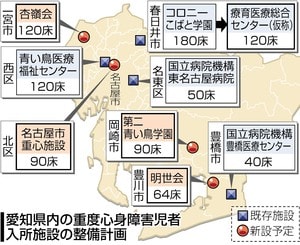

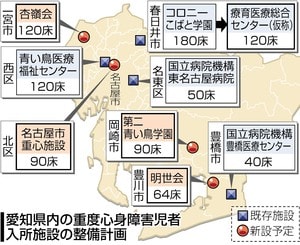

重症心身障害者入所施設は、重度の知的障害と肢体不自由の患者に医療的なケアを提供する。県内には、県立が「青い鳥医療福祉センター」(名古屋市西区)と「心身障害者コロニーこばと学園」(春日井市)、国立が二施設の計四カ所のみ。

昨年四月時点での県内の一万人当たりの病床数は〇・五一で、全国平均(一・五八)の三分の一。県によると、二千七百人余の患者の八割が在宅介護だが、介護する親の高齢化などで入所を望むケースが増えてくると予想される。

大村知事は「愛知ではこれまで、重症心身障害者の対応は県と国がやると考えられてきたため、民間施設の整備が進んでいなかったのではないか。病床数を飛躍的に増やしていくため、民間でも一気に整備を進めたい」と述べた。

県が昨年末、三河地域の社会福祉法人などを対象に、県有地での施設整備の意向調査を実施したところ、明世会など二つの法人が整備の意向を示した。

県の審査の結果、明世会が、系列の医療法人が重症心身障害者の日中預かりに取り組んでいることから整備することになった。整備費は約十億円で、半分ほどを県と国が補助する。

県内では一五年度、三つの重症心身障害者施設の新設が計画されている。

県が第二青い鳥学園(岡崎市)の移転改築で九十床を整備するほか、一宮市では社会医療法人「杏嶺(きょうりょう)会」が百二十床の施設を開設。名古屋市も同市北区に九十床の施設を設ける。

県のこばと学園は「療育医療総合センター」(仮称)に改築され、現行の百八十床が百二十床に集約されるが、入所者の一部は杏嶺会の施設などで受け入れる。

今回の明世会の分を含めると、一七年度までに八施設で六百九十四床が整備されることになり、一万人当たりの病床数は〇・九三に改善して全国で四十二位となる見通しだ。

中日新聞 - 2014年2月4日

私たち障害者には、施設の増設よりも地域で生活するための安定した介助人員の確保や、バリアフリーの公営住宅の整備等に力を入れていただき、「親亡き後でも地域で安心して

暮らせる」そんな地域作りにお金を使ってもらいたい物ですが、我が儘なかんがえでしょうか?

重症心身障害者入所施設は、重度の知的障害と肢体不自由の患者に医療的なケアを提供する。県内には、県立が「青い鳥医療福祉センター」(名古屋市西区)と「心身障害者コロニーこばと学園」(春日井市)、国立が二施設の計四カ所のみ。

昨年四月時点での県内の一万人当たりの病床数は〇・五一で、全国平均(一・五八)の三分の一。県によると、二千七百人余の患者の八割が在宅介護だが、介護する親の高齢化などで入所を望むケースが増えてくると予想される。

大村知事は「愛知ではこれまで、重症心身障害者の対応は県と国がやると考えられてきたため、民間施設の整備が進んでいなかったのではないか。病床数を飛躍的に増やしていくため、民間でも一気に整備を進めたい」と述べた。

県が昨年末、三河地域の社会福祉法人などを対象に、県有地での施設整備の意向調査を実施したところ、明世会など二つの法人が整備の意向を示した。

県の審査の結果、明世会が、系列の医療法人が重症心身障害者の日中預かりに取り組んでいることから整備することになった。整備費は約十億円で、半分ほどを県と国が補助する。

県内では一五年度、三つの重症心身障害者施設の新設が計画されている。

県が第二青い鳥学園(岡崎市)の移転改築で九十床を整備するほか、一宮市では社会医療法人「杏嶺(きょうりょう)会」が百二十床の施設を開設。名古屋市も同市北区に九十床の施設を設ける。

県のこばと学園は「療育医療総合センター」(仮称)に改築され、現行の百八十床が百二十床に集約されるが、入所者の一部は杏嶺会の施設などで受け入れる。

今回の明世会の分を含めると、一七年度までに八施設で六百九十四床が整備されることになり、一万人当たりの病床数は〇・九三に改善して全国で四十二位となる見通しだ。

中日新聞 - 2014年2月4日

私たち障害者には、施設の増設よりも地域で生活するための安定した介助人員の確保や、バリアフリーの公営住宅の整備等に力を入れていただき、「親亡き後でも地域で安心して

暮らせる」そんな地域作りにお金を使ってもらいたい物ですが、我が儘なかんがえでしょうか?