半夏生(ハンゲショウ)

半夏生(ハンゲショウ)本日より、七十二候は「半夏生」となります。写真の植物は、「半夏生」の頃に咲くので「半夏生」って名前がついたという説があります。

でも、よく見ると白い部分は花ではありません。

花穂のすぐ下の葉が白く変色し、花弁の役割を果たしているようです。葉の片面だけが白くなることからカタシログサなんて呼ばれることもあります。また、そもそもの名前の由来も、半分だけお化粧をするから「半化粧」だという説もあります。

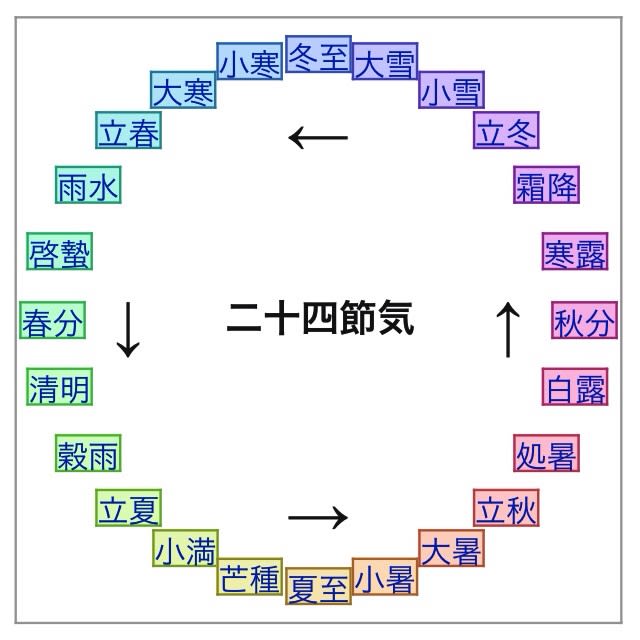

それにしても、気候の語源ともなる「二十四節気」や「七十二候」というのは、よくできているなぁと思います。

wikiより↑

wikiより↑古代中国で作られたものが、日本に導入されたそうです。農耕の目安として大切にされています。

上の二十四節気を、さらに細かく分けたものが七十二候。

ちなみに「半夏生」は、夏至から数えて11日目(現在では太陽が黄道100度の点を通過する日)。梅雨も末期に近いこの頃は、湿度が高く、天候不順な日が続きます。「半夏雨(はんげあめ)」という雨がふり、大雨になることが多いとか。

また、「半夏生」以降に植えた米は収穫が半減されるといわれ、農家ではどんなに遅くても、この日までに田植えを終わらせ、これ以降に田植えを行うことを禁じていたそうです。

愛知県では、「半夏生」の日には、「ハンゲ」という妖怪が田を徘徊すると言い伝えがあり、この日は農作業をしない習わしがあるとか。

他にも、讃岐地方ではうどん。近畿地方ではタコ、福井では焼き鯖、奈良では、玄米で作った餅を食べる習慣があるなど、地方によって様々な習わしがあるようです。

ちなみになぜ「半夏生」というのかというと、「半夏」の花が咲く頃だからです↓

半夏とはカラスビシャクのことです。生薬名を「半夏(はんげ)」といいます。

半夏や半夏生っていう植物があったり、七十二候に半夏生があったり、タコを食べたり、鯖を食べたり、妖怪出たり…

ちょっとややこしくもあるのですが、とにかく、この季節は、昔から天候不順に注意ってことのようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

ブログ村ランキングに参加してます。

よろしくお願いしますϵ( 'Θ' )϶

にほんブログ村

↑クリックするとうにまるに1票入ります

ーーーーーーーーーーーーーーーー