テキ屋さんの家に生まれた娘さんがテキ屋さんの話を書いている

娘さんもごく普通の少女で別にどうって事の無い話なんだが

テキ屋さんはやくざ屋さんとは違うけれど親分子分の関係はよく似てるね

この本の話の中に

娘さんのお父さんが傷害事件を起こして刑務所に入れられてしまう

子供達は時として残酷な事をしてしまう

お父さんが投獄され、それが学校や同級生にばれてしまい

それでその時、彼女に付いたあだ名が・・

「あばしり」なんだ

これは子供にしたらショックだよ

良く彼女も道を外れずに育ったと思うね

僕は小学校の時によくボ~としていたから

担任の教師に・・

「お前はしょっちゅう‘ボケ,てるな」

・・て言われてあだ名が

「〇〇ボケ」になった

これもひどいな

10人の著名人達の終戦前後の出来事が書かれている

人形作家の辻村寿三郎さんは小学校5年生の時、広島で被爆しそこなった

爆心地から直前の引っ越しで難を逃れた

その年の11月コメ一升を背負って幼なじみのみっちゃんを探して広島に出掛けた

ようやくみつけたみっちゃんは死んだ猫を抱きかかえていた

みっちゃんも翌年死んだ

五木寛之さんは北朝鮮のピョンヤンで終戦を迎えた

終戦の日の一週間前頃よりピョンヤンの駅は高級官僚や軍の高級将校の家族、

財閥関係の人達で大混雑していて一部の人達は日本が負けると言う情報を得ていて

彼らは終戦を経ずしてにソウルから内地へと向かった

前に細菌兵器生体実験の731部隊の話を読んだ事があって

731の石井部隊の面々はもう終戦直前に解隊して家族ともども終戦前に内地に帰還している

そんな情報を得られない満州や北朝鮮に終戦後まで残った一般の在留邦人の悲惨さは

周知の通りだ

五木寛之さんのお母様も目を覆いたくなる状況で現地で亡くなる

情報って大事だね。。。

今のマスコミが嘘だか本当か分からんどうでもええ情報をあれこれ吹聴して

素直な一般人が洗脳されて

それに対して一部のごく限られた腹黒い人達は

常に自分らだけの確かな情報を握って内緒で儲けてるんやろな

いつの時代もそんな輩が生き残るんだよ

昨日から読んでいる川崎製鉄さんのお話

神戸市葺合と言う地名が頻繁に登場する

読んでいる途中に何度も・・・

(なんやったかいな)

と忘れて

そのたんびに調べ直して

また暫くしてこの地名が出て来て・・

(あれ?また出てきぃいへん)

あしあい?よしごう??

また、ネットで調べなおして

(ああそうか!)

また葺合と言う地名が出て来て

(あれ!何やったかいな)

何度も何度もこの繰り返し

もうあかんな

かんぜんに‘ボケ,が進んどる

昔読んだ事があったけどもう一度読み返している

ページ数が500ページ近くある

本の内容は難しいから省略するけど

スターリンとヒットラーの二人の独裁者

ヒットラーの最後は愛人と一緒に拳銃自殺、スターリンは脳溢血

ヒットラーは拳銃で頭を打ち抜いた

独裁者じゃ無いけど

その頃、日本の戦時中の重要な指導者は東条さん

「生きて虜囚の辱めを受けず」戦陣訓を散々煽って死ななくてもいい若者を多く葬った

終戦時戦争指導者の多くが腹を切った

(痛いよ)

東条さんは拳銃で頭は打たず胸を打った

それもちょっとだけ急所を外した

彼は生き残った

(結局は死刑になったんだけど)

生きて恥をさらしたんだ

人間的?って言えば人間的?なんだろうけど

この話は怖い

今から100年以上も前、大正4年12月に北海道の開拓村で実際に起きた

人食い熊によって村人6人が食い殺された実話をもとに戦記物の巨匠吉村昭さんによって書かれた作品だ

最初の被害者農家の嫁が食われて息子が殺された

嫁は熊に窓から引きずり出されて山まで持って行かれそこで食われた

熊の食い残しを発見した捜索隊

「おっかあが、少しになっている」

村民の男達が一軒一軒家々を確認してまわる

一軒の家で実際に熊が村人を食っている現場に遭遇する

「今、中で熊が食ってる」

最後は熊打ちに仕留められるんだけど

熊が人を食う描写が怖いんだ

乙川優三郎作三部作の中の安穏河原

元郡奉行で没落武士の長女双枝は病気の母の薬代の代わりに女衒に売られてしまう

父は女郎になっても武士の娘としての誇りは失うなと言って娘を送り出した

昔、僕が10代最後の頃アルバイトで大阪の釜ヶ崎に通っていた頃

バイト仲間が仕事帰りに「飛田新地に寄って行かんへんか?」って言われた

「何しに行くんや」って言うと

「えへへ」と言った

飛田新地は現代でもある遊郭であの頃でも「売られた」女性が働いていた

小説家の宮尾登美子さんは実家が女衒屋で宮尾さん自身が女学生の頃

飛田新地に売られて行く娘たちを伴って遊郭に赴いている

自分と同世代の娘たち

売る方と売られる方

遊郭の女将にごちそうになるお金持ちの宮尾さんと苦界に身を沈める貧乏人の娘

この本でも双枝には親の借金を背負いながら武士の娘としての体面を持ち続けた事が書かれている

またこの話の最終頁が泣かすんだよ

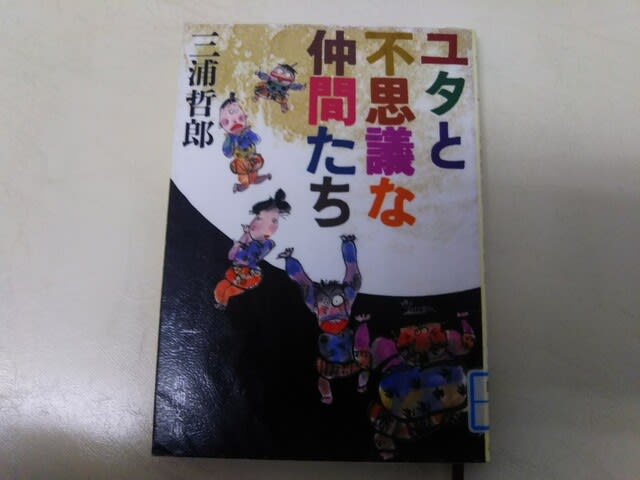

図書館にあったので借りてみた

けっこう昔から読まれていたけど僕は初めて読んだ

東京から山奥の村に引っ越した勇太?少年が土地に馴染めず友達も出来ない

そんな時に古い家に住む座敷童達に出会い段々とたくましい少年に成長してゆく過程を描いた作品だ

う~~~ん

座敷童を取り入れた作品は結構多いけど、どうなんだろう?

ようやく読み終えた・・

戦前のブラジル移民の話

第一回移民は明治42年800人程移民を乗せた笠戸丸によって行われた

ブラジルに行けば大金が得られて故郷に錦が飾れると言う甘言に吊られ

財産を処分し借金をして家族を伴い夢を追いブラジルに挑んだ人たち

実際そこでは想像を絶する試練が待っていた

その頃の日本の農家には純然たる小作人制度が残っていて

日本にいても‘水飲み百姓,から脱する事は難しくて

彼らが移民と言う形で日本から出国を図った事は理解できる

いろんな家族、いろんな人達、

それぞれのブラジルでの軌跡

過酷な労働、病魔、搾取、誘惑

ほとんどの人が食うや食わずでごく稀に成功者が現れる

そこに努力や才能とは別に決定的な‘運,が存在する

歯医者になった人、

ギャンブラーになった人

日本では‘アカ,のレッテルを張られて職の無かった看護婦さんがブラジルに渡って

高給に恵まれてウハウハになったり

ペルーから逃げてゴム採取人になった人が折からのゴム相場高騰で金持ちになるんだけど

帰国寸前に同じ日本人に襲われて金を奪われ頭がおかしくなって最後は乞食になったり

それぞれ紆余曲折、波乱万丈な人生がこの本に書かれている

どこかの誰かが言ってたけど成功は95%の努力に5%の‘運,?だとか言ってたけど

凡人のわしからしたら五分五分だと思うんだけど

何気に図書館で借りた甲斐バンドの甲斐よしひろさんの自伝的本

福岡市の遊郭や繁華街のある中心地で男4人兄弟の末っ子として育つ

お父様を始め兄弟皆、音楽に造詣が深い環境だったらしい

10歳でギターを手にして「バラが咲いた」から始まって

中学に入るとすぐにピーター・ポール&マリー、ディランと進んで行く

僕が聞いた事も無いような西洋の歌手の曲をもう中学生でギターで弾いていたんだ

世に出て大成する人って育った環境が寄与する部分が大きいね

甲斐バンドの最初のヒット曲「裏切りの街角」があるけど

確か僕が中学1年生の体育祭の入場曲だった

「裏切りの街角」の曲に合わせて生徒が腕を振り足を合わせて運動場を行進するんだ・・

(合わんな)

育った環境って大事だね

スラムで育ったから皆、反社会的な人間になって

高級住宅地で育った人間が皆、エリートになるかと言うとそう言う訳じゃ無いけど

心身共に成長する過程においてDNAだけじゃ無くて周りの生活環境は重要だよ

音楽を楽しみ曲を演奏し歌を歌う

科学に興味を持ち探求する

人前で自分の意見を言えて且つ自分をアピール出来る

僕の育った環境にはまったく無かった

反対に「出る杭は打たれる」だったような

何年か前・・もう10年位前に中国の方々と仕事をする機会があった

彼らはその時点で「スマホ」を使いこなしていて

銀行振り込みもその時点でやっていて

それを見たガラケイの僕は驚いた

日本人は僕を含めメカに弱い

若い人でもそうだ

理数頭じゃないんだ

穿った思いをすると

〇教組の偉い先生が

日本の若者を理数頭にしたらすごい兵器を作って戦争に突き進み周辺国に迷惑をかけるから

敢えて文系頭にしてるのかな

変な道徳を植え付けるんじゃ無くて

科学に興味を持つような教育環境が出来んかな

もう遅いか