茶の袋物には

『仕覆(服)』、『茶杓入れ』、『懐紙入れ』、『数寄屋袋』、『楊枝入れ』

などがあり、随分前になりますが茶碗と茶入れの仕覆を作りたいと

こんな本を購入しました。

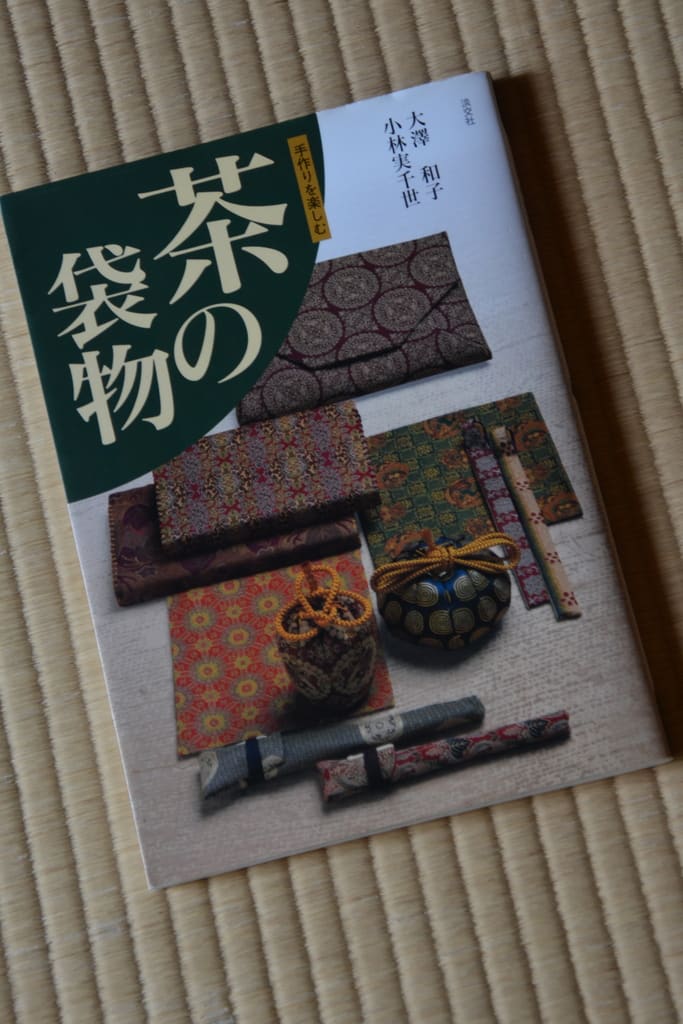

『手作りを楽しむ茶の袋物』大澤和子 小林実千世 淡交社1997年

作ってみましたが・・・

仕上がりがもう一つで・・・手作り仕服は断念

今回、埃の被った本を思い出し

「二つ折りの楊枝入れ」ならば作れるのではと、

麻の端切れ(表地・裏地)があったので

端切れ意外に和紙5✖35㎝、表芯紙13✖12㎝、裏芯紙12✖11㎝

その他は糊、接着剤、糊ベラ、目打ち、物差し、はさみを用意し

P73.74に従い、作ってみましたどうでしょう?

お稽古に来てくださる方々に使ってもらえたらと

こんなにたくさん作りました。夏にピッタリでしょう

因みにいつも『仕服』と書いていましたがこの本は『仕覆』と

なっているので今までずっと間違った字を書いていたのでは?

と不安になり調べてみましたら、

【仕覆とは茶入れ、薄茶器、茶碗などの道具類を入れる袋で『仕服』とも書く】

とありほっといたしました

昨日は「四ヶ伝」のお稽古

風炉になって初めての『盆点』

盆付の唐物茶入れに真の茶杓

水指は曲げ、茶碗は楽

お菓子は水菓子を入れ三種

しどろもどろのお稽古でしたができる事が し・あ・わ・せ

今年は梅雨開けが遅れ気味ですが又梅雨開け間近になると真夏日、猛暑になりますね、それにコロナ騒動も有り大変ですね。

◎素晴らしい感じの『麻の楊枝入れ』が出来上がりましたね