2015年11月15日(日)に開催された 地学団体研究会埼玉支部・日曜地学の会主催による

第493回 日曜地学ハイキング 板碑の採石地を訪ねる(その2) ー中世板碑の石材採掘地!長瀞町野上下郷付近ー

に参加してきました。

自身は上記団体の会員ではありませんし、正直、地学(地球およびその構成物質に関する科学)については全く分かりませんし、興味の範疇ではありません。

ただ、ここ最近、板碑にかかわる講演やハイキングに参加し、分らないながらも板碑とその材料とされる青石に興味を持つようになりました。

長瀞町に日本一の大きさを誇る国指定史跡「野上下郷石塔婆」(板碑)があるということは知っていましたし、大体どのあたりにあるかも

看板で知っていましたが、わざわざ訪ねてみようという気はありませんでした。しかし、上述のとおり板碑。青石に興味を持つようになった

ことから、「野上下郷石塔婆」もコースに入っている今回の地学ハイキングに初めて参加してみようと思い立った次第です。

無論、学術的な難しいことは理解しようにもできるわけではありませんから、あくまでもハイキング感覚での参加でしたし、

これから書かせていただくことも単に立ち寄りポイントの説明に終始してしまうことを先にお断りしておきます。

上記写真に挿入した資料には詳しい解説が載っておりますので、ところどころ引用させていただきます。

前日から降っていた雨は当日朝になっても降り続いていましたが、どうにか上がりそうな空模様。

行ってみて中止ならそれも仕方ないと集合場所である秩父鉄道「樋口駅」に向かいました。

降りてくるのは自身同様な日曜地学ハイキング参加者と思われる方ばかり。初参加の自身には知らない方ばかりでしたが。

駅の外には既に何名かの参加者スタッフが居りましたが、すぐ近くの「樋口地区コミュニティ集会所」で受付を行うとのことで移動。

参加費(保険・資料代)を支払い、参加者名簿に記入。参加者は40名くらいだったでしょうか?

数えたわけではありませんので正確な数は分りませんが、不安定な天候であったため少なかったのかも知れません。

出発前に先立ち説明をする本間岳史氏(元埼玉県立自然の博物館長) 左は地元の方で案内役をしてくれました。

実はこの本間岳史氏については10月に小川町で行われた「青石の里 小川町の中世を語る 2015」の講師の一人で、

氏の話を聞いていたことがこのハイキングに参加する気にさせてくれた要因のひとつでもありました。

資料の1ページ目にあるコース案内とテーマです。

以下これに沿って写真で案内をしていきたいと思います。

「樋口地区コミュニティ集会所」を出発です。生憎ポツポツと降りだしました。

路傍で目にする石や岩についての解説を受けながら上記コース図①の結晶片岩の石垣・荒川の段丘地形に向かいます。

このあたりは、「滝の上面」と呼ばれる標高140~170mの平坦地で、畑・住宅地・墓地などに利用。

写真は傾斜面を畑などに利用するため、結晶片岩を積み上げた石垣。X状に組むことによって、

垂直・水平方向の外力に対する抵抗力を増し耐震効果を上げることが出来る工夫。

荒川がつくった河成段丘地形

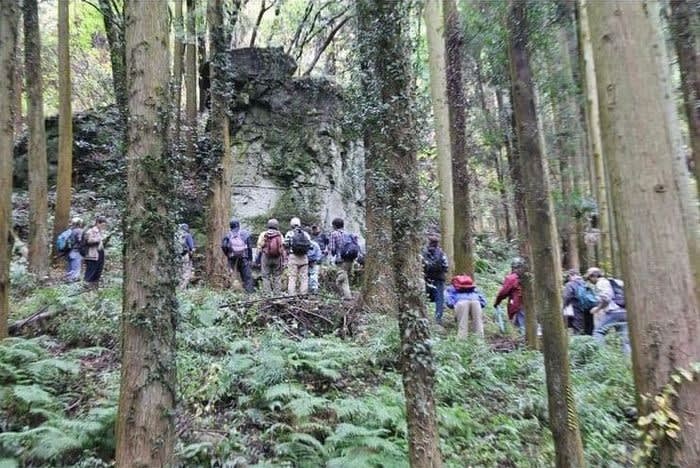

②の「板石塔婆石材採掘遺跡」に向かいます。

「あと500m」 雨で足場の悪い整備されていない山道500メートルはさすがにきつい

僕の前に道はない 僕の後ろに道は出来る ・・・ (道程 高村光太郎)

違った!! 僕の前に人はいる 僕の後ろに人はいない

初めは皆さんと一緒に歩いているのですが、いつの間にか最後尾になっていて後ろに誰もいない状態になってしまいます。

備中松山城を攻めた時よりもきつい山道のようにさえも思えました。

山道の途中に横たわる大型加工石材

点紋緑泥石片岩の露頭

ここには点紋緑泥石片岩を採掘した痕跡が残る露頭や折り重なるように堆積した大型加工石材が存在し、

「青石石材採掘遺跡」として埼玉県指定旧跡に指定されている。

この露頭の形状から板石を切り出したように見えるが、明瞭な「ヤ穴痕」が見当たらない等採掘の痕跡が認められず、

この露頭から石材を切り出したか否かは不明で更に検証が必要とされています。

同所に立てられている「青石石材採掘遺跡」の説明板

内容が事実にそぐわなくなってきているようです・・・小川町の下里・青山板碑製作遺跡の発見で

※ 青石石材採掘遺跡(長瀞町)・・・・・・埼玉県指定旧跡

下里・青山板碑製作遺跡(小川町)・・・国指定史跡

上記点紋緑泥石片岩の露頭の若干上にある大型加工石材の堆積場

今回の地学ハイキング中に発見した「ヤ穴痕」様の穴。ヤ穴痕なのか、そうとすればいつのころのものかは今後の検証が必要でしょう。

「板石塔婆石材採掘遺跡」見学を終えて昼食を「樋口地区コミュニティ集会所」で摂るために下山

「滝の上面」と言われる場所まで戻ったころには雨も上がり青空に・・・

昼食を終えて③の「寛保洪水水位磨崖標」に向かいました。

まずは樋口駅前の長瀞第二小学校の塀に取り付けられた水位を示す看板。道路を入れなかったのは失敗でした。

長瀞第二小学校裏手(北側)の岩壁に刻まれた「水」の字

同所に設置の説明板。長瀞町に改名する以前の説明板ですから年季が入りすぎていますね。

④ 旧・秩父往還

旧・秩父往還沿いにある「小坂の二十二夜塔」

方形の蓮台上に瑞雲に乗る如意輪観音像を浮き彫りにしたもので女人講中の銘が刻まれている。

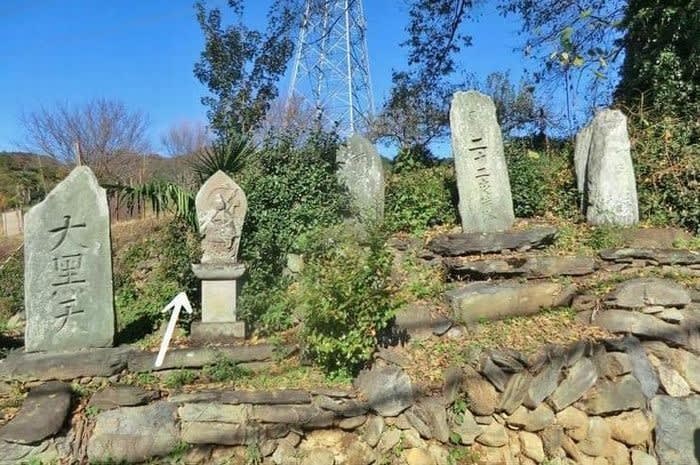

⑤ 国指定史跡「野上下郷石塔婆」(1928年指定)

地上5.37m、幅1.2m、厚さ12cm、推定重量炊約2.1トンで、在銘板石塔婆中日本一の高さを誇る。

明治25年(1892)の県道(現国道140号線)拡張の際、現在地から50mあまり南の荒川沿いから移設されたもの。

討死した仲山城主・阿仁和直家の13年忌の供養塔として建立されたものと伝えられている。

(機会をみて仲山城跡を攻めてみたいです)

枝の影で読めません(泣)

⑥ 滑石工場(カミタルク)

おもに中国の遼東半島などから輸入した滑石を粉砕して粉末状にし、グラビア用紙やコート紙を製造する製紙工場に出荷。

以前は長瀞町内でも採掘していたが、地滑りの原因となることから採掘が禁止され現在は輸入品を使っているとのこと。

滑石・・・ロウ石と言われるもので加工品が長瀞の土産物屋の店頭に並んでいます。

⑦ 岩田の大岩

橋を渡って荒川の対岸に行きました。

説明は看板で(手抜きをします)

これがその岩田の大岩。

自身もそばまで行こうとしたら湿地で靴・足元がびっしょりになってしまい断念しました。

⑧ 荒川河床

石好き(地質学・岩石学・鉱物学)の方には堪らない場所のようです。

石、岩の成り立ち? について説明する本間岳史氏(氏の専門分野です)

300年前とか500年前といったそんな最近の話しではありません。万年前・億年前の世界ですからね。

聞き入る人、メモする人 みんな本当に地学が好きなんですね。

解散予定時刻を回っていました。川原を抜けて解散場所樋口駅に向かいます。

日曜地学ハイキングの資料のバックナンバーを頒布してくれるということでしたので、取り敢えず近場のものを3部購入させていただきました。

白い塊はお土産に頂いた「滑石」です。

中身のない長々した駄文にお付き合いありがとうございました。

散策日:2015年(平成27年)11月15日(日)