◇延喜式内社◇

社 号:前玉神社(さきたまじんじゃ)

別 称:幸魂神社(さいわいのみたまじんじゃ)

御祭神:・前玉彦命(さきたまひこのみこと)

・前玉姫命(さきたまひめのみこと)

創 建:大化の改新(645年)より一世紀以上さかのぼる安閑天皇、宣化天皇

あるいは雄略天皇の頃の古墳時代(400年代後半~500年代前半)ではないかと考えられる

社 格:延喜式内小社二座・旧郷社

例 祭:4月15日 例大祭

指 定:-

鎮座地:埼玉県行田市大字埼玉5450

前玉神社は、延長5年(927)に作成された『延喜式』神名帳の『武蔵国埼玉郡4座』のう

ちの二座の式内社(小社)です。他の2座は「玉敷神社」、「宮目神社」。下記は、前玉

神社で頂いたパンフレットからの引用

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

前玉神社は『延喜式』(927年)に載る古社で、幸魂(さいわいのみたま)神社ともいいます。また、

正倉院文書

神亀3年(726年)の山背国戸籍帳には「武蔵国前玉郡」の表記があります。前玉郡の中心であった当

社の前玉から埼玉へと、700年代半ばに漢字の変化があったことから件名発祥の神社といわれています。

社殿は高さ8,7㍍、周囲92㍍ほどの浅間塚と呼ばれる古墳上に建てられています。

御祭神は前玉彦命・前玉姫命の二柱であり、人の身を守り、幸福をもたらす神様であり、縁結びの神様

でもあります。

前玉神社が最初に祀られた時代については、一説には大化改新(645年)より一世紀以上さかのぼる雄

略天皇期の古墳時代(400年代後半~500年代前半)に埼玉古墳群を守護する形で祀られたのではないか

と考えられています。

そのなごりとして社は古墳群に向って祈願するように建立されています。

埼玉神社は千数百年の歴史をもつ、荘厳でおちついた雰囲気の古社であり、埼玉県名発祥の神社であり

ます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参道入口

駐車場にある『槙』

推定樹齢600年 樹高20m 行田市指定文化財(天然記念物)

『社号標』 【延喜式内 前玉神社】とあり

『一の鳥居』 「石鳥居(行田市指定文化財)」

一の鳥居『扁額』 【富士山】とあるのか?

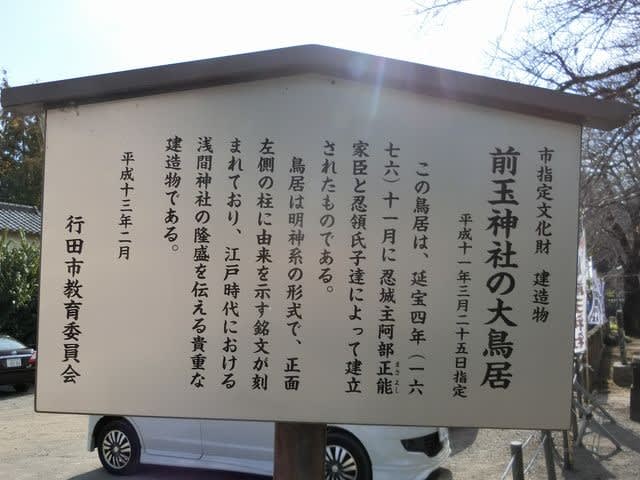

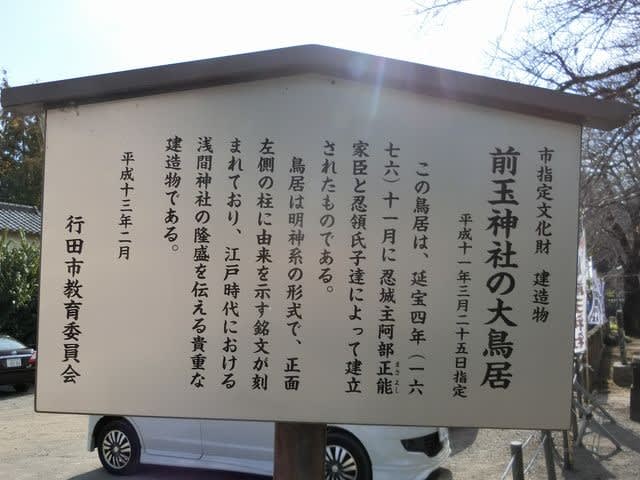

一の鳥居(「前玉神社の大鳥居」)説明板

『狛犬』

参道はまだまだ続きます

『二の鳥居』

手前にあるのは「神橋」

二の鳥居『扁額』 【前玉神社】とあり

『社務所・授受所』

『神楽殿』

『手水舎』

彫刻が素晴らしい(アップの写真はありませんが)

『三の鳥居』

鳥居手前の右側に敷石が見えますが・・・

敷石は境内社『明治神社』への参道

『明治神社』

明治41年1月9日に、埼玉地区の神社(16柱)を合祀して創建

三の鳥居の左側にあるこの石の台は何でしょう 祭祀のための式台でしょうか?

石段を上がります

石段を上がってすぐの右手に境内社『浅間神社』 祭神は「木花開耶姫命(コノハナサクヤ

ヒメ)」

忍城から勧請されたといわれる。明治以前は、墳頂の本社は「上ノ宮」、中腹の浅間神社

は「下ノ宮」と称されたという

左には石造物

末社 左:『天神社』 右:『恵比須・大黒様』

『西行法師奥州途上に詠みたる歌碑』

やわらぐる ひかりをはなに かぎされて 名をあらわせる さ記たまの宮

石段と社殿

古墳の墳頂に鎮座するだけあって狭い場所であることから社殿の全体写真は無理です

石段登り口の両側には一対の石灯籠があります

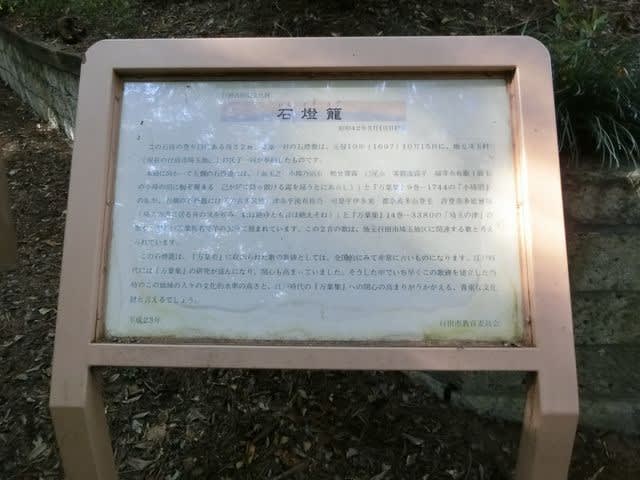

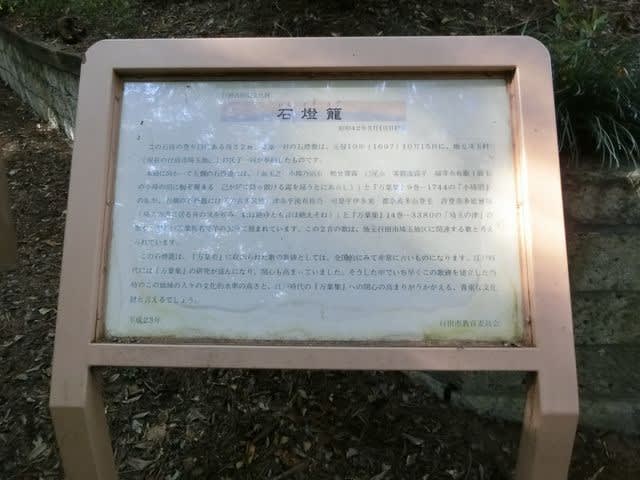

『石灯籠』説明板

【石燈籠一対(行田市指定有形文化財)

元禄10年(1697)10月15日に地元埼玉村の氏子一同が奉献したもので、それぞれに万葉

和歌が陰刻されている】旨の説明文

《左側の灯籠》に刻まれた万葉歌

『萬葉集』 9巻1744 「小崎沼」の歌

原文:小埼乃沼尓 鴨曽翼霧 己尾尓 零置流霜乎 掃等尓有斯

読み:前玉(さきたま)の 小埼(をさき)の沼に 鴨(かも)ぞ 翼(はね)切る

己(おの)が尾に 降り置ける霜を 掃(はら)ふとにあらし

《右側の灯籠》に刻まれた万葉歌

『萬葉集』14巻3380 「埼玉の津」の歌

原文:佐吉多萬能 津尓乎流布祢乃 可是乎伊多美 都奈波多由登毛 許登奈多延曽祢

読み:埼玉(さきたま)の津に居る船の風を疾(いた)み 綱は絶(た)ゆとも言(こと)

な絶えそね

石段の途中から拝殿を

『拝殿』

御神燈には「左三つ巴」がはいっています 御神紋でしょう

しかし、賽銭箱をよく見るとこちらには「右三つ巴」

拝殿内 『社号額』には「【前玉神社】と揮毫

太鼓もよく見ると「右三つ巴」

トップの写真には「左三つ巴」を入れてしまいましたが、まあ、いいか。

ここだけの話ですが、「右三つ巴」と「左三つ巴」或いは「五三の桐」と「五七の桐」を

混在して使っている社寺って多いんです

拝殿を左斜め前から

社殿全体を撮るのはやはり無理です

石段下から『龍泉池』を

『龍泉池』

参拝日:令和2年(2020)11月1日(日)

社 号:前玉神社(さきたまじんじゃ)

別 称:幸魂神社(さいわいのみたまじんじゃ)

御祭神:・前玉彦命(さきたまひこのみこと)

・前玉姫命(さきたまひめのみこと)

創 建:大化の改新(645年)より一世紀以上さかのぼる安閑天皇、宣化天皇

あるいは雄略天皇の頃の古墳時代(400年代後半~500年代前半)ではないかと考えられる

社 格:延喜式内小社二座・旧郷社

例 祭:4月15日 例大祭

指 定:-

鎮座地:埼玉県行田市大字埼玉5450

前玉神社は、延長5年(927)に作成された『延喜式』神名帳の『武蔵国埼玉郡4座』のう

ちの二座の式内社(小社)です。他の2座は「玉敷神社」、「宮目神社」。下記は、前玉

神社で頂いたパンフレットからの引用

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

前玉神社は『延喜式』(927年)に載る古社で、幸魂(さいわいのみたま)神社ともいいます。また、

正倉院文書

神亀3年(726年)の山背国戸籍帳には「武蔵国前玉郡」の表記があります。前玉郡の中心であった当

社の前玉から埼玉へと、700年代半ばに漢字の変化があったことから件名発祥の神社といわれています。

社殿は高さ8,7㍍、周囲92㍍ほどの浅間塚と呼ばれる古墳上に建てられています。

御祭神は前玉彦命・前玉姫命の二柱であり、人の身を守り、幸福をもたらす神様であり、縁結びの神様

でもあります。

前玉神社が最初に祀られた時代については、一説には大化改新(645年)より一世紀以上さかのぼる雄

略天皇期の古墳時代(400年代後半~500年代前半)に埼玉古墳群を守護する形で祀られたのではないか

と考えられています。

そのなごりとして社は古墳群に向って祈願するように建立されています。

埼玉神社は千数百年の歴史をもつ、荘厳でおちついた雰囲気の古社であり、埼玉県名発祥の神社であり

ます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参道入口

駐車場にある『槙』

推定樹齢600年 樹高20m 行田市指定文化財(天然記念物)

『社号標』 【延喜式内 前玉神社】とあり

『一の鳥居』 「石鳥居(行田市指定文化財)」

一の鳥居『扁額』 【富士山】とあるのか?

一の鳥居(「前玉神社の大鳥居」)説明板

『狛犬』

参道はまだまだ続きます

『二の鳥居』

手前にあるのは「神橋」

二の鳥居『扁額』 【前玉神社】とあり

『社務所・授受所』

『神楽殿』

『手水舎』

彫刻が素晴らしい(アップの写真はありませんが)

『三の鳥居』

鳥居手前の右側に敷石が見えますが・・・

敷石は境内社『明治神社』への参道

『明治神社』

明治41年1月9日に、埼玉地区の神社(16柱)を合祀して創建

三の鳥居の左側にあるこの石の台は何でしょう 祭祀のための式台でしょうか?

石段を上がります

石段を上がってすぐの右手に境内社『浅間神社』 祭神は「木花開耶姫命(コノハナサクヤ

ヒメ)」

忍城から勧請されたといわれる。明治以前は、墳頂の本社は「上ノ宮」、中腹の浅間神社

は「下ノ宮」と称されたという

左には石造物

末社 左:『天神社』 右:『恵比須・大黒様』

『西行法師奥州途上に詠みたる歌碑』

やわらぐる ひかりをはなに かぎされて 名をあらわせる さ記たまの宮

石段と社殿

古墳の墳頂に鎮座するだけあって狭い場所であることから社殿の全体写真は無理です

石段登り口の両側には一対の石灯籠があります

『石灯籠』説明板

【石燈籠一対(行田市指定有形文化財)

元禄10年(1697)10月15日に地元埼玉村の氏子一同が奉献したもので、それぞれに万葉

和歌が陰刻されている】旨の説明文

《左側の灯籠》に刻まれた万葉歌

『萬葉集』 9巻1744 「小崎沼」の歌

原文:小埼乃沼尓 鴨曽翼霧 己尾尓 零置流霜乎 掃等尓有斯

読み:前玉(さきたま)の 小埼(をさき)の沼に 鴨(かも)ぞ 翼(はね)切る

己(おの)が尾に 降り置ける霜を 掃(はら)ふとにあらし

《右側の灯籠》に刻まれた万葉歌

『萬葉集』14巻3380 「埼玉の津」の歌

原文:佐吉多萬能 津尓乎流布祢乃 可是乎伊多美 都奈波多由登毛 許登奈多延曽祢

読み:埼玉(さきたま)の津に居る船の風を疾(いた)み 綱は絶(た)ゆとも言(こと)

な絶えそね

石段の途中から拝殿を

『拝殿』

御神燈には「左三つ巴」がはいっています 御神紋でしょう

しかし、賽銭箱をよく見るとこちらには「右三つ巴」

拝殿内 『社号額』には「【前玉神社】と揮毫

太鼓もよく見ると「右三つ巴」

トップの写真には「左三つ巴」を入れてしまいましたが、まあ、いいか。

ここだけの話ですが、「右三つ巴」と「左三つ巴」或いは「五三の桐」と「五七の桐」を

混在して使っている社寺って多いんです

拝殿を左斜め前から

社殿全体を撮るのはやはり無理です

石段下から『龍泉池』を

『龍泉池』

参拝日:令和2年(2020)11月1日(日)