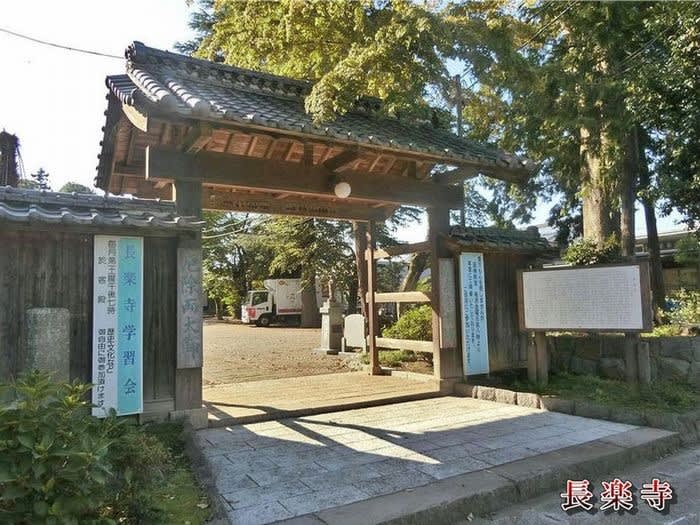

長楽寺本堂の山門

前記事の長楽寺①の冒頭で、長楽寺は、臨済宗の祖栄西の高弟栄朝(えいちょう)を開山として、承久3年(1221)に創建さ

れた「東関最初禅窟(とうかんさいしょぜんくつ)」であるとの太田市のホームページにある解説文を引用させていただきま

した。また、下の写真「長楽寺」の説明板にも同様の記載がなされています。

栄朝は、この長楽寺開山以前の建久8年(1197)に、後鳥羽天皇からの勅命により、現在の埼玉県比企郡ときがわ町西平にあ

る慈光寺の塔頭(当時)として「拈華山 霊山院(ねんげさんりょうぜんいん)」を開山しています。この栄朝が勅命を受けた

際には後鳥羽天皇から「東関最初禅窟」(東日本最初の禅寺)の勅額を賜っています。その後、霊山院を離れて長楽寺を開山

しているわけで、東日本最初の禅寺は霊山院と考えられますが、長楽寺にあっても東日本最初の禅寺と称しています。これは、

後鳥羽天皇から「東関最初禅窟」の勅額を下賜された栄朝が開山であったことから長楽寺もそのように称しているのかも知れ

ません(あくまで根拠のない推論ですが)。また、長楽寺に勅使門があるように霊山院にも勅使門があります。霊山院を兄に

例えるならば長楽寺は弟のような関係にあります。しかし、現在での知名度では長楽寺の方が勝っています。

またまた横道に逸れてしまいました。

なお、日本で最初の禅寺は、建久6年(1195)臨済宗の祖栄西の開山による扶桑最初禪窟・聖福寺(しょうふくじ)のようで

す。

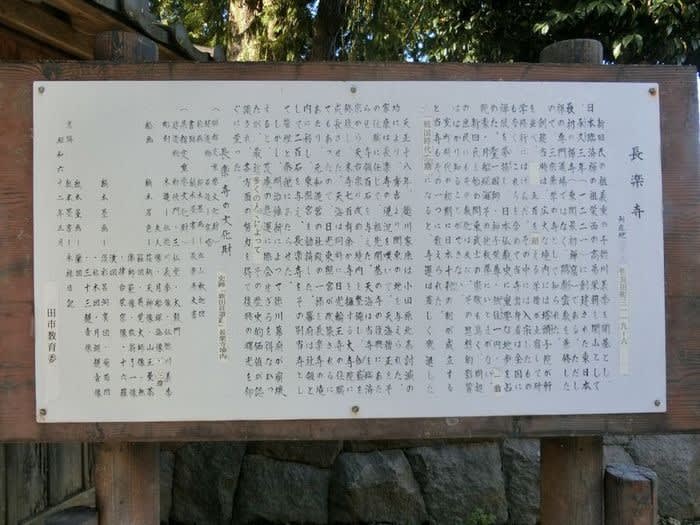

「長楽寺」説明板

「鐘楼」

「長楽寺 本堂」

本堂に架かる扁額はそのものずばり「本堂」

浄財箱には、新田氏の家紋「大中黒」と、徳川氏の家紋「三つ葉葵」

徳川家康も徳川(新田)義季の末裔を自称するなら「大中黒」を使えばよかったのに・・・

本堂を横から

「徳川義季公累代墓」の石標 徳川氏の墓所 文殊山と呼ばれる小高い丘の上にあります

沢山の墓石があるようですが、欠損だらけです。

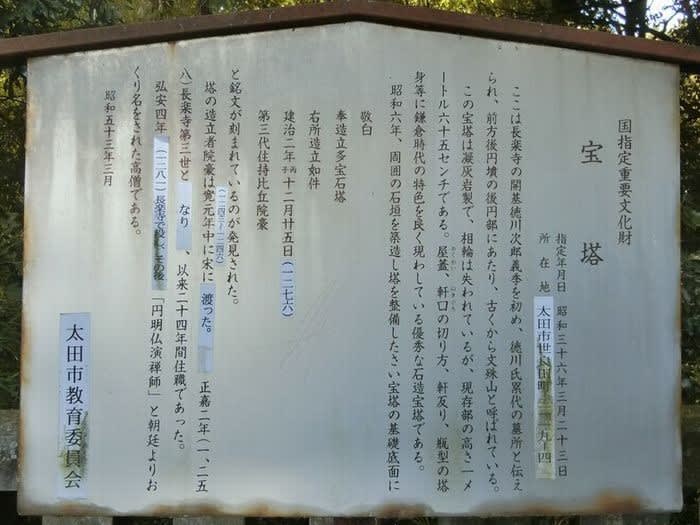

「宝塔」

「宝塔」説明板

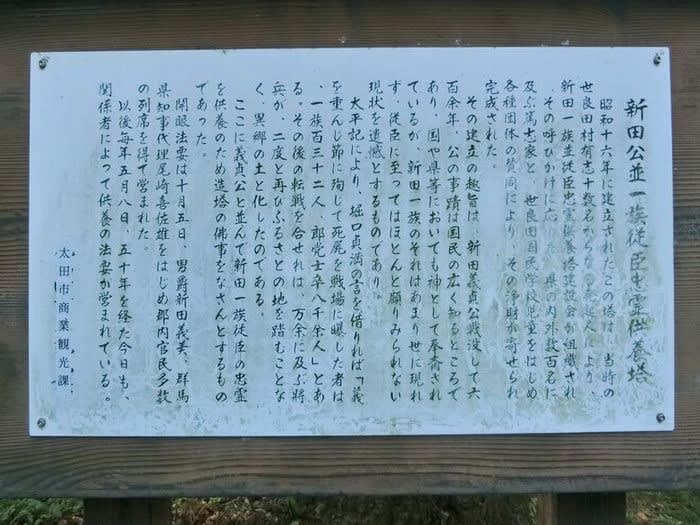

「新田公並に一族徒臣供養塔」

「新田公並一族徒臣忠霊供養塔」説明板

「開山堂」 左にちょっとだけ写っているのが「逆竹」

お堂全体を 使われていないとそれなりに老朽化していくようで・・・

扁額「開山堂」

「新田家累代墓(新田岩松氏)」石標

墓所は石の玉垣で囲繞されていて立ち入り禁止となっています。玉垣の上から撮りましたが誰の墓なのか全く分りません。

この墓石の形からすると江戸期初頭あたりのものでしょうか(自信なし)

新田荘歴史資料館の駐車場端複数の案内板

各所で見かける「新田荘遺跡案内図」 陽当たりがよいためか大分褪色しています

案内板の間の道を進んだ所にある「大光庵」

おなじみ「尾島かるた」 ろ 炉の湯で お点前 大光庵

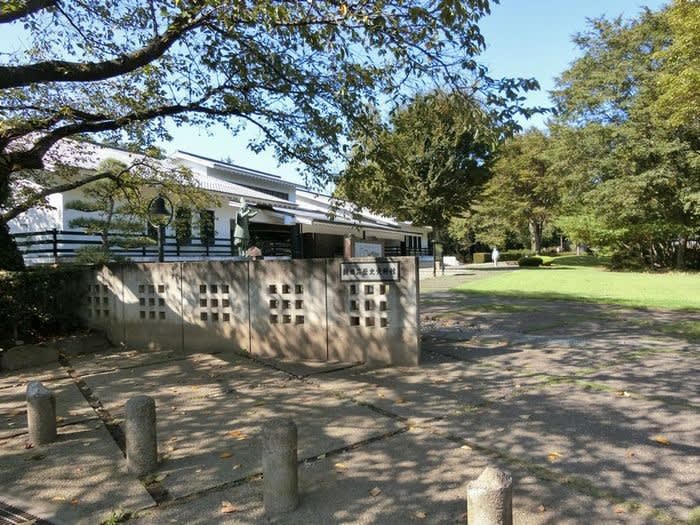

「新田荘歴史資料館」敷地入口

入ってすぐの所に「歴史公園案内図」

「新田荘歴史資料館」

「新田義貞公之像」

鎌倉の稲村ヶ崎にて義貞公が戦勝を祈願して海に太刀を投じる姿の像です

ちょっと横から

下からお顔を

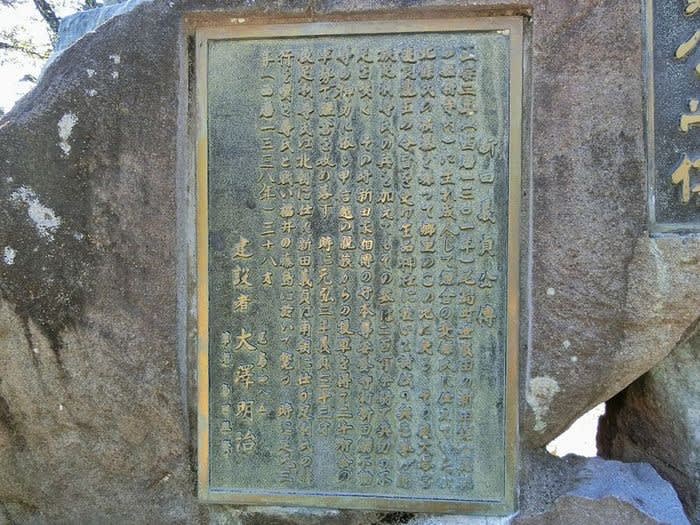

台座の「新田義貞公伝」 生まれてから福井の藤島において38歳で没するまでの活躍が記されています

最後に後ろ姿で・・・

散策日:平成30年(2018)9月19日(水)