本年3月20日の官報で、川越市の「山王塚古墳」、鳩山町の「南比企窯跡」など国の文化審議会から答申

本年3月20日の官報で、川越市の「山王塚古墳」、鳩山町の「南比企窯跡」など国の文化審議会から答申

のあった7件を、国史跡に指定すると文部科学大臣の告示がありました。これにより埼玉県にある国指定

特別史跡は1件、国指定史跡は24件の計25件となりました。

これらの中には、複数の市町に跨ったり、複数の史跡をひとまとめにした『群』での指定もありますの

で、場所的には29カ所になります。(「南比企窯跡」は3ヵ所の遺跡を指定していますが、同じ町内で

あることから1ヵ所として数えました)

25件29カ所の国指定史跡は、埼玉県63市町村のうちの23市町に分布しています。

この分布図では一つの市あるいは町に複数の国指定史跡があっても●印はひとつ。また他市と跨っており

市単独でなくも、やはり●印をひとつ付けました。なお、●印の位置が史跡の位置ということではありま

せん。

私はこのうちの20件の史跡を散策済ですので、各1枚写真を載せておきます。

※国指定史蹟の件数が増えたことによる令和4年(2022)6月22日に掲載した記事の改訂版です

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

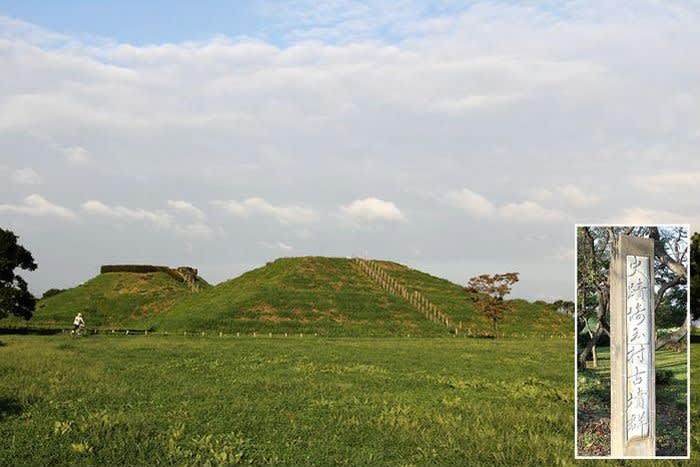

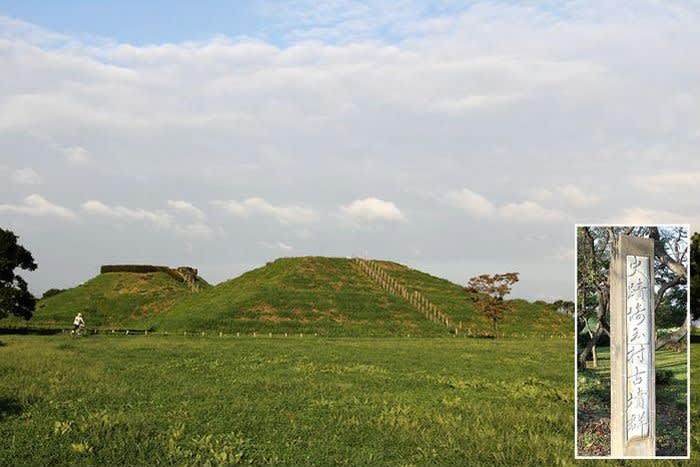

◎ 特別史跡 埼玉古墳群 (さきたまこふんぐん)

所在地: 行田市

指定年月日:大正13年(1938)8月8日 史跡

令和2年(2020)3月10日 特別史跡

《概要》

全国一を誇る大型円墳と武蔵最大の前方後円墳を含む大型古墳が群集する。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 吉見百穴 (よしみひゃくあな)

所在地: 比企郡吉見町

指定年月日:大正12年(1923)3月7日

《概要》

古墳時代後期の 230 余の横穴墓群。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 南河原石塔婆 (みなみがわらいしとうば)

所在地: 行田市

指定年月日:昭和3年(1928)2月7日

《概要》

文応2年銘および文永2年銘の2基。多くの人名を刻む。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 野上下郷石塔婆 (のがみしもごういしとうば)

所在地: 秩父郡長瀞町

指定年月日:昭和3年(1928)2月7日

《概要》

応安2年己酉銘。現存する板石塔婆中最大。地上高 5.37m。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 水殿瓦窯跡 (すいでんかわらかまあと)

所在地: 児玉郡美里町

指定年月日:昭和6年(1931年)1月26日

《概要》

鎌倉時代の瓦窯跡。押花蝶文様、剣菱紋の宇瓦も発見されている。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 小見真観寺古墳 (おみしんかんじこふん)

所在地: 行田市

指定年月日:昭和6年(1931)3月30日

《概要》

古墳時代後期。横穴式石室を2か所持つ大型の前方後円墳。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 鉢形城跡 (はちがたじょうあと)

所在地: 大里郡寄居町

指定年月日:昭和7年(1932)4月19日

《概要》

関東管領山内上杉氏、後北条氏の北関東支配の拠点の城で、荒川右岸断崖上の天然の要害地に縄張

りされている。指定面積約 24ha、空堀・土塁が現存する。天正18 年豊臣秀吉の小田原攻めに際し

開城、その後廃城となった。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 塙保己一旧宅 (はなわほきいちきゅうたく)

所在地: 本庄市

指定年月日:昭和19年(1944)11月13日

《概要》

群書類従を編纂した、江戸中期の国学者塙保己一の旧宅。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 高麗村石器時代住居跡 (こまむらせっきじだいじゅうきょあと)

所在地: 日高市

指定年月日:昭和26年(1951)12月26日

《概要》

縄文時代中期の円形の竪穴住居跡2軒が、重複して検出された。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 宮塚古墳 (みやづかこふん)

所在地: 熊谷市

指定年月日:昭和31年(1956)5月15日

《概要》

古墳時代末期の上円下方墳。上円部直径10m 余、下方部西辺 24m、東辺 17m。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 大谷瓦窯跡 (おおやがようせき)

所在地: 東松山市

指定年月日:昭和33年(1958)10月8日

《概要》

7世紀後半の登り窯跡。鐙瓦(蓮華紋)出土。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●

水子貝塚(みずこかいづか)

所在地: 富士見市

指定年月日:昭和44年(1969)9月9日

《概要》

縄文時代前期の大規模な地点貝塚。環状に分布して形成されている。3.9ha。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 栃本関跡 (とちもとせきあと)

所在地: 秩父市

指定年月日:昭和45年(970)11月12日

《概要》

信州・甲州への道を押さえる位置にあり、大村氏が代々番士をつとめる。役宅は江戸後期。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

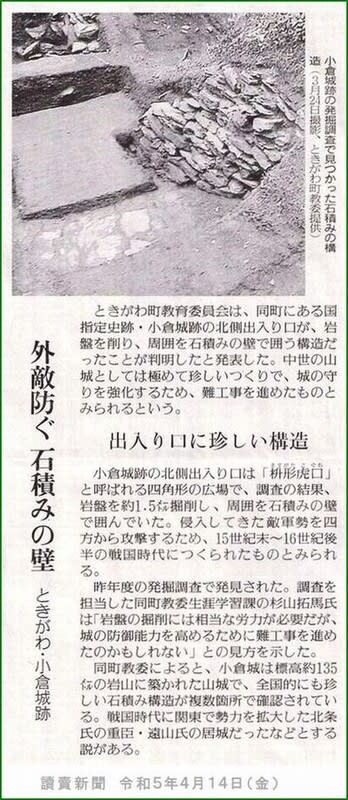

● 比企城館跡群 (ひきじょうかんあとぐん)

【菅谷館跡】嵐山町

【松山館跡】吉見町

【杉山城跡】嵐山町

【小倉城跡】ときがわ町・嵐山町・小川町

所在地: 比企郡嵐山町・吉見町・ときがわ町・小川町

指定年月日:昭和48年(1973)5月26日 菅谷館跡が国指定

平成20年(2008)3月28日 既に国指定史跡であった菅谷館跡に、松山城跡・杉山城

跡・小倉城跡を追加指定し、国指定史跡比企城館跡群となる

《概要》

畠山重忠の居館跡と伝える菅谷館跡(嵐山町)に、松山城跡(吉見町)、杉山城跡(嵐山町)、

小倉城跡(ときがわ町・嵐山町・小川町)が追加指定されたもので、総じて保存状態が良好な、

比企郡内の4中世城館跡で構成される。県内初の広域指定。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 真福寺貝塚(しんぷくじかいづか)

所在地: さいたま市岩槻区

指定年月日:昭和50年(1975)7月19日

《概要》

岩槻台地に所在する縄文時代後・晩期の環状貝塚、及び低湿地遺蹟跡、径 150m。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 見沼通船堀(みぬまつうせんぼり)

所在地: さいたま市緑区・川口市

指定年月日:昭和57年(1982)7月3日

《概要》

見沼代用水路と芝川間を接続する閘門式運河。享保 16 年開通、全長約1km。通船差配鈴木家住宅、

木曽呂の富士塚(重要有形民俗文化財)、水神社を含む。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 黒浜貝塚(くろはまかいづか)

所在地: 蓮田市

指定年月日:平成18年(2006)7月28日

《概要》

縄文時代前期を中心とした貝塚を伴う集落遺跡。黒浜式土器の標式遺跡であり、縄文時代の生業

や自然環境を考える上できわめて重要な遺跡である。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 河越館跡 (かわごえやかたあと)

所在地: 川越市

指定年月日:昭和59年(1984)12月6日

《概要》

河越重頼等の居館跡。土塁・空堀等の一部が現存する。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 下里・青山板碑製作遺跡 (しもざと・あおやまいたびせいさくいせき)

所在地: 比企郡小川町

指定年月日:平成26年(2014)10月6日

《概要》

鎌倉時代から戦国時代の板碑製作遺跡。武蔵国における板碑の中心的な生産地であったと考えられ、

板碑の生産と流通だけでなく、板碑に象徴される中世の精神文化を知る上でも重要。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 幡羅官衙遺跡群 (はらかんがいせきぐん)

【幡羅官衙遺跡】

(はらかんがいせき) 深谷市

【西別府祭祀遺跡】

(にしべっぷさいしいせき) 熊谷市

所在地: 深谷市・熊谷市

指定年月日:平成30年(2018)2月13日

《概要》

古代幡羅郡家及び祭祀場等からなる官衙遺跡群。深谷市の幡羅官衙遺跡と熊谷市の西別府祭祀遺跡

から成り、古代においては武蔵国幡羅郡に属する。深谷市教育委員会による調査では、正倉をはじ

めとする多数の建物群や区画施設、鍛冶工房、道路など郡家を構成する諸施設を検出している。

熊谷市教育委員会による調査では、7世紀後半から 11 世紀前半にかけての湧水における祭祀が石造

模造品を主としたものから土器を用いた祭祀へと変化していく過程が判明した。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 神明貝塚(しんめいかいづか)

所在地: 春日部市

指定年月日:令和2年(2020)3月10日

《概要》

奥東京湾最北部の汽水域に形成された縄文時代後期前半の馬蹄形貝塚を伴う集落遺跡の中でも最大

級の規模を持つ遺跡。面積 19876.94 m。集落域と貝層のほぼ全体が良好な状態で保存されており,

豊富な動植物遺存体と出土石器等から集落を営んだ人々の生業形態とその地域性を知ることができ

る。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 午王山遺跡(ごぼうやまいせき)

所在地: 和光市

指定年月日:令和2年(2020)3月10日

《概要》

埼玉県東南部、荒川を望む独立丘陵上に位置する弥生時代後期の大規模な環濠集落。面積 13425.24

㎡。150 棟以上の竪穴建物と丘陵縁辺部に掘削された多重の環濠が検出された。北関東系や南関東

系の複数の他地域の出土遺物が認められ,関東における弥生時代後期の地域間交流の実態を考える

上で重要な集落遺跡。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 鎌倉街道上道(かまくらかいどうかみつみち)

所在地: 入間郡毛呂山町

指定年月日:令和4年(2022)11月10日

《概要》

毛呂山町の鎌倉街道上道は、「中世の街道の遺構が良好に保存されているだけでなく、宿場と墓域、

その境界という一体的な空間が残り、中世の街道の状況を明らかにする重要な遺跡」として評価。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 山王塚古墳(さんのうづかこふん)

所在地: 川越市

指定年月日:令和5年(2023)3月20日

《概要》

7世紀後半に造営された日本最大の上円下方墳。形状や構築方法は、武蔵の地域的な要素と畿内的

な要素の双方が確認される。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● 南比企窯跡(みなみひきかまあと)

所在地: 比企郡鳩山町

指定年月日:令和5年(2023)3月20日

《概要》

「南比企窯跡」は、古代武蔵国の四大窯跡の1つで、総数500基を越える窯が操業していた東日本最

多のもの。このうちの鳩山町に所在する石田遺跡、新沼窯跡、天沼遺跡を国史跡に指定。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

各史跡の《概要》は、埼玉県教育委員会HPの『埼玉県の国・県指定等文化財の一覧』、及び当該自治体等のHPの記事

を参考にさせていただきました。