昨日、議会活動報告「いまここ*島本」25号の原稿を校了、入稿しました。レイアウトはサポートをお願いしていますが、編集、執筆、校正をすべて一人で行う地道で孤独な作業です。

限られた紙面でなにを伝え、なにを主張するのか、毎回、悩みに悩みます。正確さと読みやすさと、町政について考えていただける余韻を重視しています。

ほっとしたせいか、今日の日中は自宅で静養。オンデマンド視聴で映画『イブ・サンローラン』(2010年仏)を観ました。ビジネスパートナーで50年来の恋人(!)であったピエールベルジュの回想を軸にしたドキュメンタリー)。

巴里オートクチュール界、モードの帝王の素顔を知りました。サンローランはゲイでした。サンローランの表現する世界は性を超えたもの、女性をただ綺麗にみせるのではなく、着るひとの自信と誇りと自由をサポートしたといいます。

男性の正装であったタキシードが女性の「パンツ・ルック」となったのは1960年代の巴里。イブ・サンローランが1967年に発表したスタイルは「シティ・パンツ」と呼ばれ、女性が公の場でパンツを着用できるきっかけとなったそうです。

奇しくも、わたしは、前日4日の午後に人権講座「性の多様性と学校教育」(主催:島本町人権教育研究協議会・島本町地域人権協会)に参加、性のあり様について考えました。

これまで他市の開催する講演会に努めて参加してきましたが、ようやく島本町内で、島本町の方といっしょに学ぶことができました。講師は眞野豊先生(九州大学大学院比較社会文化研究)。

眞野豊先生は、公立学校でゲイであることを隠すことなく6年間教壇に立ち、自分が子どものころ決して出会わなかった当事者の教師として、教育の現場で生徒に向きあった経験をもっておられます。

~ 大人が多様性を受容していない社会(学校)で、子どもたちが自然体で生きることがてきるのか ~

差別、偏見がどのように人の生き方を制約し、苦しめ続けるのか。差別、偏見は社会的障壁から生まれるものであって、本人のあり方そのものの問題ではない。人権という言葉が深く心に突き刺さりました。

素晴らしい研究者の素晴らしい講演でした。今回は教師の参加が主でしたが、継続して、教師、保護者、地域で学んでいきたいテーマです。もっと生きやすい社会、だれもが、もう少し自然体でいられる学校を!

画像

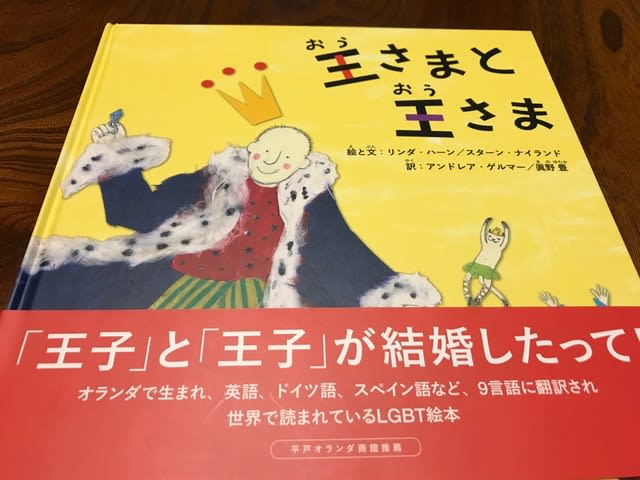

『王さまと王さま』

絵と文:リンダ・ハーン/スターン・ナイランド

訳:アンドレア・ゲルマー/眞野豊

オランダ生まれのLBGT絵本

英語、ドイツ語など9言語に訳され

世界で読まれているそうです

限られた紙面でなにを伝え、なにを主張するのか、毎回、悩みに悩みます。正確さと読みやすさと、町政について考えていただける余韻を重視しています。

ほっとしたせいか、今日の日中は自宅で静養。オンデマンド視聴で映画『イブ・サンローラン』(2010年仏)を観ました。ビジネスパートナーで50年来の恋人(!)であったピエールベルジュの回想を軸にしたドキュメンタリー)。

巴里オートクチュール界、モードの帝王の素顔を知りました。サンローランはゲイでした。サンローランの表現する世界は性を超えたもの、女性をただ綺麗にみせるのではなく、着るひとの自信と誇りと自由をサポートしたといいます。

男性の正装であったタキシードが女性の「パンツ・ルック」となったのは1960年代の巴里。イブ・サンローランが1967年に発表したスタイルは「シティ・パンツ」と呼ばれ、女性が公の場でパンツを着用できるきっかけとなったそうです。

奇しくも、わたしは、前日4日の午後に人権講座「性の多様性と学校教育」(主催:島本町人権教育研究協議会・島本町地域人権協会)に参加、性のあり様について考えました。

これまで他市の開催する講演会に努めて参加してきましたが、ようやく島本町内で、島本町の方といっしょに学ぶことができました。講師は眞野豊先生(九州大学大学院比較社会文化研究)。

眞野豊先生は、公立学校でゲイであることを隠すことなく6年間教壇に立ち、自分が子どものころ決して出会わなかった当事者の教師として、教育の現場で生徒に向きあった経験をもっておられます。

~ 大人が多様性を受容していない社会(学校)で、子どもたちが自然体で生きることがてきるのか ~

差別、偏見がどのように人の生き方を制約し、苦しめ続けるのか。差別、偏見は社会的障壁から生まれるものであって、本人のあり方そのものの問題ではない。人権という言葉が深く心に突き刺さりました。

素晴らしい研究者の素晴らしい講演でした。今回は教師の参加が主でしたが、継続して、教師、保護者、地域で学んでいきたいテーマです。もっと生きやすい社会、だれもが、もう少し自然体でいられる学校を!

画像

『王さまと王さま』

絵と文:リンダ・ハーン/スターン・ナイランド

訳:アンドレア・ゲルマー/眞野豊

オランダ生まれのLBGT絵本

英語、ドイツ語など9言語に訳され

世界で読まれているそうです