住宅における台所の役割を果たすのが水屋。お茶の準備と後片付けに使われる部屋で、道具などを置いておく場所です。水屋には「水屋流し」「水屋棚」などが必要になります。

水屋流しは白竹をすのこ状にし、その下に銅板で深さ10cmほどの流しを造ります。蛇口は銅メッキを施したものがよく使われます。以前やらせていただいた茶室の水屋にも銅メッキの蛇口を設置しましたが、蛇口の栓(ひねるところ)の押さえ金物に英語で文字が書いてあり、その文字を消して取り付けたことも有りました。

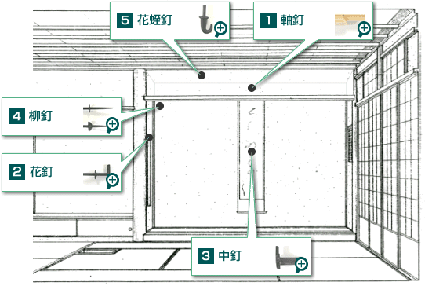

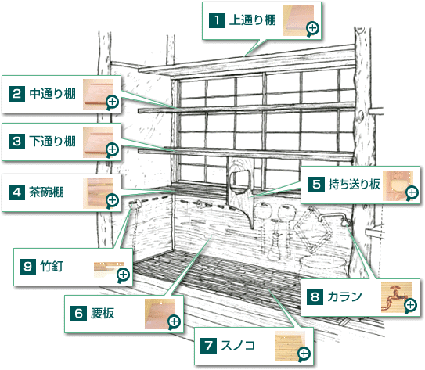

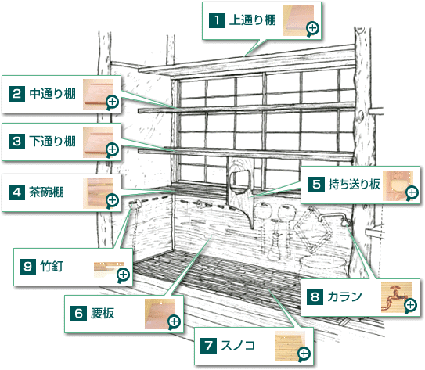

水屋棚は三段構成になっています。一番上から「上通り棚」「中通り棚」「下通り棚」と呼びます。四段目の半分の長さしかない棚は「茶碗棚」と言います。

上通り棚は箱炭斗を置くので、高さ42cm以上、奥行き33cmくらい必要となります。中通り棚と下通り棚は上の棚から27cm下に設置し、奥行きはどちらも27cmくらいで赤杉を用いて作られます。

茶碗棚も上の棚から27cm下に設置し、右端には香挟間透かしの入った「持ち送り板」を入れ込みます。

水屋での器の配置は、水回りのものは下に、火のものは上、大きくて頻度が低いものは上、小さくて使用頻度が高いものは下というルール。

設計上のポイントは、水屋が席から丸見えにならないことはもちろん、水作業時の音が聞こえないように水屋流しは茶室に接しないようにします。茶室の照明や空調のスイッチは全て水屋に設置することも大事。まさか茶室にあのスイッチプレートを取り付ける何でできませんよね。

そういえば茶室のコンセントも工夫しました。畳寄せと言われる畳と壁の間のわずかなスペースに納まるようにコンセントを改良しました。一つ一つに決め細やかな対応が必要なんですね。

茶室の設計をやらせて頂き、一番最初にしたこと…それは茶道の用語を覚え理解することでした。用語を覚えないとクライアントとの打合せも上手くできませんから…。

これまで紹介してきたことはほんの一部です。自宅に茶室を作るために少しでも参考になればと思います。

~おわり~

水屋流しは白竹をすのこ状にし、その下に銅板で深さ10cmほどの流しを造ります。蛇口は銅メッキを施したものがよく使われます。以前やらせていただいた茶室の水屋にも銅メッキの蛇口を設置しましたが、蛇口の栓(ひねるところ)の押さえ金物に英語で文字が書いてあり、その文字を消して取り付けたことも有りました。

水屋棚は三段構成になっています。一番上から「上通り棚」「中通り棚」「下通り棚」と呼びます。四段目の半分の長さしかない棚は「茶碗棚」と言います。

上通り棚は箱炭斗を置くので、高さ42cm以上、奥行き33cmくらい必要となります。中通り棚と下通り棚は上の棚から27cm下に設置し、奥行きはどちらも27cmくらいで赤杉を用いて作られます。

茶碗棚も上の棚から27cm下に設置し、右端には香挟間透かしの入った「持ち送り板」を入れ込みます。

水屋での器の配置は、水回りのものは下に、火のものは上、大きくて頻度が低いものは上、小さくて使用頻度が高いものは下というルール。

設計上のポイントは、水屋が席から丸見えにならないことはもちろん、水作業時の音が聞こえないように水屋流しは茶室に接しないようにします。茶室の照明や空調のスイッチは全て水屋に設置することも大事。まさか茶室にあのスイッチプレートを取り付ける何でできませんよね。

そういえば茶室のコンセントも工夫しました。畳寄せと言われる畳と壁の間のわずかなスペースに納まるようにコンセントを改良しました。一つ一つに決め細やかな対応が必要なんですね。

茶室の設計をやらせて頂き、一番最初にしたこと…それは茶道の用語を覚え理解することでした。用語を覚えないとクライアントとの打合せも上手くできませんから…。

これまで紹介してきたことはほんの一部です。自宅に茶室を作るために少しでも参考になればと思います。

~おわり~