閨ケイを追加しました。

圭 ケイ・たま 土部

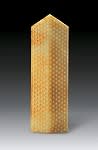

西安戦国紋玉圭

西安戦国紋玉圭

解字 玉圭ギョクケイの形の象形。玉圭とは古代中国の玉器の一つ。長方形板状で先はとがり、天子が諸侯を封じた際にしるしとして与えた。天子・諸侯が儀式を行うときに手に持った。その規格は厳格な等級と制限があり、諸侯の身分や権力により分かれていた。圭は、土が二つ重なったように見えるが、玉を紐で貫きとおした形である甲骨文の玉から変形したかたちと思われる。

意味 (1)たま(圭)。ぎょく。角のある玉。上が尖り下が方形の玉。古代の諸侯が身分の証として天子から受けた玉。「圭玉ケイギョク」「圭璋ケイショウ」(儀式用の貴重な玉器) (2)かど。「圭角ケイカク」(圭のとがった先。また、突出した才能や性格) (3)日どけいの柱。「土圭ドケイ」(日時計の柱)

イメージ

圭の形から「角のある玉器」(圭・珪)

「すっきりと形がよい」(佳・娃・袿・鮭・鞋・奎・桂・閨)

「かどだつ」(畦・街・恚)

「形声字」(硅・挂・卦・掛・罫・蛙・窪)

音の変化 ケイ:圭・珪・袿・鮭・奎・桂・閨・挂・硅・畦・罫 ア:蛙 アイ:娃・鞋 イ:恚 カ:佳・卦・掛 ガイ:街 ワ:窪

角のある玉器

珪 ケイ・たま 王部

解字 「王(玉)+圭(角のある玉器)」の会意形声。圭はもともと玉圭の意。王(玉)をつけて意味を明確にした字。

意味 (1)たま(珪)。圭の意味(1)と同じ。 (2)非金属元素のひとつ。元素記号Si。「珪素ケイソ=硅素)」「珪酸ケイサン=硅酸」(珪素と酸素と水素の化合物)

すっきりと形がよい

佳 カ・よい イ部

解字 「人(ひと)+圭(すっきりと形がよい)」 の会意形声。人が美しく善良なさま。人以外にも用いる。

意味 (1)よい(佳い)。美しい。「佳人カジン」「佳麗カレイ」(佳も麗も、美しい意) (2)すぐれている。「佳作カサク」 (3)めでたい。「佳日カジツ」「佳節カセツ」

娃 アイ・ワ 女部

解字 「女(おんな)+圭(=佳。美しい)」の形声。美しい女。

意味 (1)うつくしい。みめよい。 (2)美人。「宮娃キュウアイ」(宮女) (3)(発音のワが、赤ちゃんの泣き声に通じることから)赤ん坊。「娃娃ワワ」(①赤ん坊。②人形)

袿 ケイ・うちかけ 衤部

小袿こうちぎ(「山川 日本史小辞典 改訂新版」より)

解字 「衤(ころも)+圭(かたちがよい)」の会意形声。かたちのよい衣服の意で、女性が礼服の上から掛けるように着る衣服。礼服の上から羽織るので「うちかけ(打ち掛け)」という。

意味 (1)うちかけ(袿)。女性が礼服の上につける衣服の一種。「袿装ケイショウ」(2)衣服の袖。長く垂れた袖。(3)[国]うちぎ(袿)。貴族の女性が私邸で着用する羽織る上着。「小袿こうちぎ」(4)男性が直衣(のうし)・狩衣の下に着た衣服。

鮭 ケイ・カイ・さけ 魚部

解字 「魚(さかな)+圭(かたちがよい)」の形声。かたちのよい魚。日本でサケに当てた。中国の古書ではもと、ふぐ、また魚の料理の意。現在は中国でもサケの意で用いる。

意味 (1)さけ(鮭)。サケ科のサケ・ベニザケ・マスなどの総称。体は紡錘形。秋に産卵のため川にのぼる。「新巻鮭あらまきざけ」(甘塩の鮭を、わら縄で巻いたもの)(2)魚の料理。さかな(肴)。

鞋 アイ・カイ・ケイ・くつ 革部

麻線鞋(あさのせんがい)

麻線鞋(あさのせんがい)

解字 「革(かわ)+圭(かたちがよい)」の会意形声。圭玉のように先がとがり、形のよい革のくつ。

意味 くつ(鞋)。短靴。くるぶし以下の短いくつ。「草鞋わらじ」(わらで編んだ履物)「鞋底アイテイ」(くつの底)「鞋韈アイベツ」(くつと、くつした)「線鞋センガイ」(上部を麻の細紐などで編んだくつ)「繍線鞋ぬいのせんがい」(爪先に刺繍飾りのある女性用の浅靴)

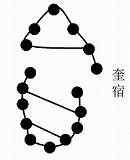

奎 ケイ・また 大部

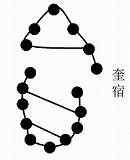

解字 「大(大の字形のひと)+圭(かたちがよい)」の会意形声。大の字形の下に圭をつけ、圭玉のように先がとがり下に開く、ひとの股(また)をいう。また、星宿(星座)の28宿の一つである「奎宿ケイシュク」をさす。奎宿は16星からなり鞋(くつ)に似た細長い六角形で、上部が人の股を開いた形なので奎を当てたとされる。奎宿は、天の府庫(財物・文書などを入れておく蔵)の意味があり、多吉とされた。

奎宿(上部が人の股(また)にあたる部分。

奎宿(上部が人の股(また)にあたる部分。

https://new.qq.com/omn/20191014/20191014A0QPXX00.html

日本では「とかきぼし」というが、これは奎宿のうち横に並ぶ星を「とかき」(斗桝とますに山盛りに入れた米を平らにならす棒)に見立て、隣接するペガススの四辺形を斗桝に見立てて、「とかきぼし(斗掻き星)」と名付けた。

意味 (1)また(奎)。またぐら。「奎蹄ケイテイ」(股間とひづめ)(2)星座の名。「奎宿ケイシュク」(中国の28星宿のひとつ。日本で、とかきぼし。)(3)(奎宿が「天の府庫」の意から)文運を掌握する。文章をつかさどる。「奎画ケイカク」(天子の筆・墨跡)「奎章ケイショウ」(①宸翰。天子の直筆。②すぐれた書や文章)「奎運ケイウン」(文運)「奎文ケイブン」(学問)

桂 ケイ・かつら 木部

解字 「木(き)+圭(かたちがよい)」の形声。形のよい木。また、佳人(美人)のイメージから香気をはなつ木をいう。

意味 (1)香気をはなつ木。①肉桂ニッケイなどの高木の総称。樹皮は芳香があり、香料とする。「桂皮ケイヒ」(肉桂の樹皮。香辛料・健胃薬とする。ニッキ・シナモン)②モクセイ(木犀)科の小高木。秋に香気をはなつ小花を開く。「金桂キンカ」(キンモクセイ)「銀桂ギンカ」(ギンモクセイ)(2)中国で月に生えているという伝説上の木。「月桂樹ゲッケイジュ」(①月に生えている樹。②地中海地方原産のクスノキ科の常緑高木。葉及び実は、香水や料理の香辛料とする。この枝葉を輪にした冠が月桂冠)(3)[国]かつら(桂)。カツラ科の高木。日本特産。

閨 ケイ・ねや 門部

解字 「門(もん)+圭(かたちがよい)」の会意形声。[説文解字]は「特立の門。上圓(円)下方、圭に似たる有り」とし、上は円く下は方形の門で、圭に似ているアーチ型の門としている。宮殿の門を闈イと言うのに対し、この小さなものを閨ケイと言った。後宮(皇后・妃および奉仕する女官の住む殿舎)の夫人の居室に設けられることが多く、のちに夫人の部屋の意味ともなった。

意味 (1)宮中の小門。「閨門ケイモン」(2)ねや(閨)。女性の部屋。寝室。「閨中ケイチュウ」「閨房ケイボウ」(3)女性。妻。「閨秀ケイシュウ」(学問や才能のすぐれた女性)「閨怨ケイエン」(夫と離れている妻のなげき)「閨閥ケイバツ」(妻の親戚の勢力)

角だつ

畦 ケイ・あぜ 田部

解字 「田(耕地)+圭(かどだつ)」の会意形声。耕地を区切る角立ったあぜ。

意味 (1)あぜ(畦)。耕地のくぎり。「畦道あぜみち」(2)うね(畦)。作物を植えたり種をまくため、土を平行に盛り上げたところ。

街 ガイ・カイ・まち 行部

解字 「行(通じている)+圭(=畦ケイ。区切りの道)」の会意形声。街は、土地を区画する道が縦横に通じているまち(街)。

意味 まち(街)。まちすじ。まちなか。ちまた。「街頭ガイトウ」「街道カイドウ」「街路ガイロ」「花街カガイ・はなまち」

恚 イ・ケイ・いかる 心部

解字 「心(こころ)+圭(かどだつ)」の会意形声。心がかどだつこと。いかる意となる。

意味 いかる(恚る)。[和訓]ふつく(恚く)。心をかどだてる。「恚恨イコン」(いかりうらむ)「恚怒イド」(いかる)「恚憤イフン」(ぷりぷりする)

形声字

硅 ケイ 石部

解字 「石(鉱物)+圭(ケイ)」の形声。ケイという名の鉱物。ケイ酸をいう。

意味 非金属元素のひとつ。元素記号Si。「硅素ケイソ」「硅酸ケイサン」(珪素と酸素と水素の化合物)

挂 ケイ・カイ かける 扌部

解字 「扌(手)+圭(ケイ)」の形声。ケイは系ケイ(つながる)に通じ、手で、あるものとつなげるための動作(かける・ひっかける)を表わす。

意味 かける(挂ける)。ひっかける。かかる。(=掛)。「挂冠カイカン・ケイカン」(冠を挂ける。衣冠を脱いで職を去ること。=掛冠)

卦 カ・カイ・ケ ト部

解字 「卜(うらない)+圭(=挂。ひっかける)」の会意形声。卜(うらない)の筮竹ゼイチク(竹の細い棒)50本を手指でひっかけ、占うことを思い浮かべながら何本か取り出すこと。とりだした本数から8本ずつ取ってゆき、最後に残った8本以下の数で卦カ(うらかた。占いの結果)が出る。

意味 うらかた(占形)。占いのしるし。易で吉凶を判断するもととなるもの。「卦兆カチョウ」(占いに現れた兆し)「八卦ハッケ」(占いの結果が現れる8つの形。転じて、占い)「卦体ケタイ」(うらないの結果)「卦体ケッタイ」(奇妙な。変な。関西でもちいる方言)「卦筮カゼイ」(易の占い)

掛 カ・カイ・かける・かかる・かかり 扌部

解字 「扌(て)+卦カ(占いの動作)」の会意形声。占いの筮竹ゼイチクを指に掛けて分ける動作を扌(手)をつけて表した。占いの特殊用語であったが、日本では挂ケイ・カイ(かける・ひっかける)と通用し、この意味で使われる。さらに、日本的な使い方も多い。なお、現代中国では使われていない(挂ケイ・カイの異体字となっている)。

意味 (1)かける(掛ける)。かかる(掛かる)。つりさげる。「掛軸かけじく」(2)[国]かける(掛ける)。かかわる。掛け算をする。腰を掛ける。「掛詞かけことば」(3)かかり(掛)。かかわる。「出納掛スイトウがかり」(4)[国]かけ(掛け)。金銭の支払いをあとでする売買。「掛売(かけう)り」

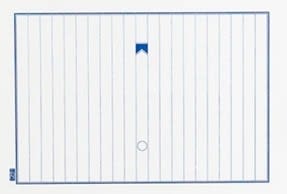

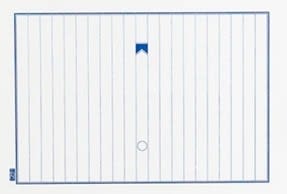

罫 ケイ・カイ 罒部

解字 「罒(=网モウ。あみの目)+卦(うらないの結果)」の会意形声。占いの結果を方形網目のマスに記すこと。この網目はタテヨコの線の交差で、碁盤などの縦横の線をいう。日本では文字を書くために引いた線や、ノートの線をいう。

意味 (1)方形の網眼。格子状の線。将棋や囲碁の盤にある方眼。「棋罫キケイ」( 将棋や囲碁盤の方眼線)

日本の罫紙

日本の罫紙

(2)[国]文字をまっすぐ書くために引いたノートの線。「罫線ケイセン」(文字の行間などに引く線)「罫紙ケイシ」(線をひいた紙)

蛙 ア・ワ・かえる 虫部

解字 「虫(小動物)+圭(ア・ワ)」の形声。アーアー・ワーワーとやかましく鳴くカエル。

意味 かえる(蛙)。「蛙声アセイ」(蛙の鳴き声)「井蛙セイア」(井戸の中の蛙)

窪 ワ・ア・くぼむ 穴部

解字 「穴(あな)+氵(水)+圭(ワ)」の形声。水がわくくぼんだ穴をいい、圭(ワ)は発音をあらわす。

意味 (1)しみず。清いみず。また、たまり水。(2)くぼむ(窪む)。へこむ。くぼみ。「窪田くぼた」(くぼんだ所にある田。⇔上田あげた)「窪下ワカ」(くぼんでひくい。窪んだ場所)「窪隆ワリュウ」(くぼみともりあがり。盛衰)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

圭 ケイ・たま 土部

西安戦国紋玉圭

西安戦国紋玉圭

解字 玉圭ギョクケイの形の象形。玉圭とは古代中国の玉器の一つ。長方形板状で先はとがり、天子が諸侯を封じた際にしるしとして与えた。天子・諸侯が儀式を行うときに手に持った。その規格は厳格な等級と制限があり、諸侯の身分や権力により分かれていた。圭は、土が二つ重なったように見えるが、玉を紐で貫きとおした形である甲骨文の玉から変形したかたちと思われる。

意味 (1)たま(圭)。ぎょく。角のある玉。上が尖り下が方形の玉。古代の諸侯が身分の証として天子から受けた玉。「圭玉ケイギョク」「圭璋ケイショウ」(儀式用の貴重な玉器) (2)かど。「圭角ケイカク」(圭のとがった先。また、突出した才能や性格) (3)日どけいの柱。「土圭ドケイ」(日時計の柱)

イメージ

圭の形から「角のある玉器」(圭・珪)

「すっきりと形がよい」(佳・娃・袿・鮭・鞋・奎・桂・閨)

「かどだつ」(畦・街・恚)

「形声字」(硅・挂・卦・掛・罫・蛙・窪)

音の変化 ケイ:圭・珪・袿・鮭・奎・桂・閨・挂・硅・畦・罫 ア:蛙 アイ:娃・鞋 イ:恚 カ:佳・卦・掛 ガイ:街 ワ:窪

角のある玉器

珪 ケイ・たま 王部

解字 「王(玉)+圭(角のある玉器)」の会意形声。圭はもともと玉圭の意。王(玉)をつけて意味を明確にした字。

意味 (1)たま(珪)。圭の意味(1)と同じ。 (2)非金属元素のひとつ。元素記号Si。「珪素ケイソ=硅素)」「珪酸ケイサン=硅酸」(珪素と酸素と水素の化合物)

すっきりと形がよい

佳 カ・よい イ部

解字 「人(ひと)+圭(すっきりと形がよい)」 の会意形声。人が美しく善良なさま。人以外にも用いる。

意味 (1)よい(佳い)。美しい。「佳人カジン」「佳麗カレイ」(佳も麗も、美しい意) (2)すぐれている。「佳作カサク」 (3)めでたい。「佳日カジツ」「佳節カセツ」

娃 アイ・ワ 女部

解字 「女(おんな)+圭(=佳。美しい)」の形声。美しい女。

意味 (1)うつくしい。みめよい。 (2)美人。「宮娃キュウアイ」(宮女) (3)(発音のワが、赤ちゃんの泣き声に通じることから)赤ん坊。「娃娃ワワ」(①赤ん坊。②人形)

袿 ケイ・うちかけ 衤部

小袿こうちぎ(「山川 日本史小辞典 改訂新版」より)

解字 「衤(ころも)+圭(かたちがよい)」の会意形声。かたちのよい衣服の意で、女性が礼服の上から掛けるように着る衣服。礼服の上から羽織るので「うちかけ(打ち掛け)」という。

意味 (1)うちかけ(袿)。女性が礼服の上につける衣服の一種。「袿装ケイショウ」(2)衣服の袖。長く垂れた袖。(3)[国]うちぎ(袿)。貴族の女性が私邸で着用する羽織る上着。「小袿こうちぎ」(4)男性が直衣(のうし)・狩衣の下に着た衣服。

鮭 ケイ・カイ・さけ 魚部

解字 「魚(さかな)+圭(かたちがよい)」の形声。かたちのよい魚。日本でサケに当てた。中国の古書ではもと、ふぐ、また魚の料理の意。現在は中国でもサケの意で用いる。

意味 (1)さけ(鮭)。サケ科のサケ・ベニザケ・マスなどの総称。体は紡錘形。秋に産卵のため川にのぼる。「新巻鮭あらまきざけ」(甘塩の鮭を、わら縄で巻いたもの)(2)魚の料理。さかな(肴)。

鞋 アイ・カイ・ケイ・くつ 革部

麻線鞋(あさのせんがい)

麻線鞋(あさのせんがい)解字 「革(かわ)+圭(かたちがよい)」の会意形声。圭玉のように先がとがり、形のよい革のくつ。

意味 くつ(鞋)。短靴。くるぶし以下の短いくつ。「草鞋わらじ」(わらで編んだ履物)「鞋底アイテイ」(くつの底)「鞋韈アイベツ」(くつと、くつした)「線鞋センガイ」(上部を麻の細紐などで編んだくつ)「繍線鞋ぬいのせんがい」(爪先に刺繍飾りのある女性用の浅靴)

奎 ケイ・また 大部

解字 「大(大の字形のひと)+圭(かたちがよい)」の会意形声。大の字形の下に圭をつけ、圭玉のように先がとがり下に開く、ひとの股(また)をいう。また、星宿(星座)の28宿の一つである「奎宿ケイシュク」をさす。奎宿は16星からなり鞋(くつ)に似た細長い六角形で、上部が人の股を開いた形なので奎を当てたとされる。奎宿は、天の府庫(財物・文書などを入れておく蔵)の意味があり、多吉とされた。

奎宿(上部が人の股(また)にあたる部分。

奎宿(上部が人の股(また)にあたる部分。https://new.qq.com/omn/20191014/20191014A0QPXX00.html

日本では「とかきぼし」というが、これは奎宿のうち横に並ぶ星を「とかき」(斗桝とますに山盛りに入れた米を平らにならす棒)に見立て、隣接するペガススの四辺形を斗桝に見立てて、「とかきぼし(斗掻き星)」と名付けた。

意味 (1)また(奎)。またぐら。「奎蹄ケイテイ」(股間とひづめ)(2)星座の名。「奎宿ケイシュク」(中国の28星宿のひとつ。日本で、とかきぼし。)(3)(奎宿が「天の府庫」の意から)文運を掌握する。文章をつかさどる。「奎画ケイカク」(天子の筆・墨跡)「奎章ケイショウ」(①宸翰。天子の直筆。②すぐれた書や文章)「奎運ケイウン」(文運)「奎文ケイブン」(学問)

桂 ケイ・かつら 木部

解字 「木(き)+圭(かたちがよい)」の形声。形のよい木。また、佳人(美人)のイメージから香気をはなつ木をいう。

意味 (1)香気をはなつ木。①肉桂ニッケイなどの高木の総称。樹皮は芳香があり、香料とする。「桂皮ケイヒ」(肉桂の樹皮。香辛料・健胃薬とする。ニッキ・シナモン)②モクセイ(木犀)科の小高木。秋に香気をはなつ小花を開く。「金桂キンカ」(キンモクセイ)「銀桂ギンカ」(ギンモクセイ)(2)中国で月に生えているという伝説上の木。「月桂樹ゲッケイジュ」(①月に生えている樹。②地中海地方原産のクスノキ科の常緑高木。葉及び実は、香水や料理の香辛料とする。この枝葉を輪にした冠が月桂冠)(3)[国]かつら(桂)。カツラ科の高木。日本特産。

閨 ケイ・ねや 門部

解字 「門(もん)+圭(かたちがよい)」の会意形声。[説文解字]は「特立の門。上圓(円)下方、圭に似たる有り」とし、上は円く下は方形の門で、圭に似ているアーチ型の門としている。宮殿の門を闈イと言うのに対し、この小さなものを閨ケイと言った。後宮(皇后・妃および奉仕する女官の住む殿舎)の夫人の居室に設けられることが多く、のちに夫人の部屋の意味ともなった。

意味 (1)宮中の小門。「閨門ケイモン」(2)ねや(閨)。女性の部屋。寝室。「閨中ケイチュウ」「閨房ケイボウ」(3)女性。妻。「閨秀ケイシュウ」(学問や才能のすぐれた女性)「閨怨ケイエン」(夫と離れている妻のなげき)「閨閥ケイバツ」(妻の親戚の勢力)

角だつ

畦 ケイ・あぜ 田部

解字 「田(耕地)+圭(かどだつ)」の会意形声。耕地を区切る角立ったあぜ。

意味 (1)あぜ(畦)。耕地のくぎり。「畦道あぜみち」(2)うね(畦)。作物を植えたり種をまくため、土を平行に盛り上げたところ。

街 ガイ・カイ・まち 行部

解字 「行(通じている)+圭(=畦ケイ。区切りの道)」の会意形声。街は、土地を区画する道が縦横に通じているまち(街)。

意味 まち(街)。まちすじ。まちなか。ちまた。「街頭ガイトウ」「街道カイドウ」「街路ガイロ」「花街カガイ・はなまち」

恚 イ・ケイ・いかる 心部

解字 「心(こころ)+圭(かどだつ)」の会意形声。心がかどだつこと。いかる意となる。

意味 いかる(恚る)。[和訓]ふつく(恚く)。心をかどだてる。「恚恨イコン」(いかりうらむ)「恚怒イド」(いかる)「恚憤イフン」(ぷりぷりする)

形声字

硅 ケイ 石部

解字 「石(鉱物)+圭(ケイ)」の形声。ケイという名の鉱物。ケイ酸をいう。

意味 非金属元素のひとつ。元素記号Si。「硅素ケイソ」「硅酸ケイサン」(珪素と酸素と水素の化合物)

挂 ケイ・カイ かける 扌部

解字 「扌(手)+圭(ケイ)」の形声。ケイは系ケイ(つながる)に通じ、手で、あるものとつなげるための動作(かける・ひっかける)を表わす。

意味 かける(挂ける)。ひっかける。かかる。(=掛)。「挂冠カイカン・ケイカン」(冠を挂ける。衣冠を脱いで職を去ること。=掛冠)

卦 カ・カイ・ケ ト部

解字 「卜(うらない)+圭(=挂。ひっかける)」の会意形声。卜(うらない)の筮竹ゼイチク(竹の細い棒)50本を手指でひっかけ、占うことを思い浮かべながら何本か取り出すこと。とりだした本数から8本ずつ取ってゆき、最後に残った8本以下の数で卦カ(うらかた。占いの結果)が出る。

意味 うらかた(占形)。占いのしるし。易で吉凶を判断するもととなるもの。「卦兆カチョウ」(占いに現れた兆し)「八卦ハッケ」(占いの結果が現れる8つの形。転じて、占い)「卦体ケタイ」(うらないの結果)「卦体ケッタイ」(奇妙な。変な。関西でもちいる方言)「卦筮カゼイ」(易の占い)

掛 カ・カイ・かける・かかる・かかり 扌部

解字 「扌(て)+卦カ(占いの動作)」の会意形声。占いの筮竹ゼイチクを指に掛けて分ける動作を扌(手)をつけて表した。占いの特殊用語であったが、日本では挂ケイ・カイ(かける・ひっかける)と通用し、この意味で使われる。さらに、日本的な使い方も多い。なお、現代中国では使われていない(挂ケイ・カイの異体字となっている)。

意味 (1)かける(掛ける)。かかる(掛かる)。つりさげる。「掛軸かけじく」(2)[国]かける(掛ける)。かかわる。掛け算をする。腰を掛ける。「掛詞かけことば」(3)かかり(掛)。かかわる。「出納掛スイトウがかり」(4)[国]かけ(掛け)。金銭の支払いをあとでする売買。「掛売(かけう)り」

罫 ケイ・カイ 罒部

解字 「罒(=网モウ。あみの目)+卦(うらないの結果)」の会意形声。占いの結果を方形網目のマスに記すこと。この網目はタテヨコの線の交差で、碁盤などの縦横の線をいう。日本では文字を書くために引いた線や、ノートの線をいう。

意味 (1)方形の網眼。格子状の線。将棋や囲碁の盤にある方眼。「棋罫キケイ」( 将棋や囲碁盤の方眼線)

日本の罫紙

日本の罫紙(2)[国]文字をまっすぐ書くために引いたノートの線。「罫線ケイセン」(文字の行間などに引く線)「罫紙ケイシ」(線をひいた紙)

蛙 ア・ワ・かえる 虫部

解字 「虫(小動物)+圭(ア・ワ)」の形声。アーアー・ワーワーとやかましく鳴くカエル。

意味 かえる(蛙)。「蛙声アセイ」(蛙の鳴き声)「井蛙セイア」(井戸の中の蛙)

窪 ワ・ア・くぼむ 穴部

解字 「穴(あな)+氵(水)+圭(ワ)」の形声。水がわくくぼんだ穴をいい、圭(ワ)は発音をあらわす。

意味 (1)しみず。清いみず。また、たまり水。(2)くぼむ(窪む)。へこむ。くぼみ。「窪田くぼた」(くぼんだ所にある田。⇔上田あげた)「窪下ワカ」(くぼんでひくい。窪んだ場所)「窪隆ワリュウ」(くぼみともりあがり。盛衰)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。