改訂しました。

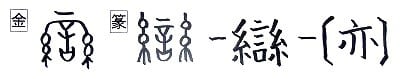

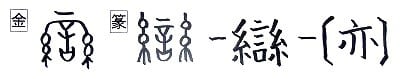

䜌[亦] ラン・レン・バン 言部 luán

解字 金文から現代字まで「糸+言+糸」の会意。言(ことば)が糸に挟まれた形で、言葉が糸でつながる形。また、この字の発音ランは「乱ラン」に通じ、みだれる意味もある。新字体の一部になるとき、䜌⇒亦と変化する。※亦エキ(同じものが両方にある)とは別字。音符イメージは「つながる」「みだれる」

意味 つながる。みだれる。おさめる。

イメージ

言葉で「つながる」(恋・鸞・巒・孿・鑾)

「みだれる」(変・蛮)

「形声字」(彎・湾・欒)

音の変化 ラン:鸞・鑾・欒・巒 レン:恋・孿 バン:蛮 ヘン:変 ワン:彎・湾

つながる

恋 レン・こう・こい・こいしい 心部 liàn

解字 旧字は戀で「心(こころ)+䜌(つながる)」の会意形声。相手と心がつながること。新字体は戀⇒恋に変化。

意味 こい(恋)。こいしい(恋しい)。こう(恋う)。「初恋はつこい」「恋愛レンアイ」「悲恋ヒレン」「失恋シツレン」

鸞 ラン 鳥部 luán

解字 「鳥(とり)+䜌(神とつながる)」の会意形声。神とつながる鳥。神格のある鳥。

鸞鳥ランチョウ(中国ネット「凤育九雏・个个雷同」より)

意味 (1)らん(鸞)。神鳥の名。ニワトリに似て羽の色は赤色に五色を交え、鳴く声は五音(低音から高音まで)を出すといわれる中国の想像上の鳥。「鸞鳥ランチョウ」 (2)すず。鸞鳥の鳴き声がよく響くことから。「鸞刀ラントウ」(柄頭の輪に鈴を付けた刀) (3)天子のものに関する語。「鸞殿ランデン」(天子の御殿) (4)人名。「親鸞シンラン」(鎌倉初期の僧。浄土真宗の開祖)

鑾 ラン・すず 金部 luán

解字 「金(金属)+䜌(ラン)」の形声。ランは鸞ランに通じる。鸞鳥の鳴き声がよく響くことから鸞ランに「すず」の意味があり、金をつけた鑾は、すずの意を表す。

意味 (1)すず。天子の車馬や旗にもちいる。「鑾音ランオン=鑾声ランセイ」(すずの音)「鑾刀ラントウ」(柄頭の輪に鈴を付けた刀) (2)天子の車駕。「鑾駕ランガ」(天子の車駕)「鑾輿ランヨ」(天子の輿こし。輿は人がかつぐ乗り物)

巒 ラン・やまなみ・みね 山部 luán

解字 「山(やま)+䜌(つながる)」の会意形声。山がつながって続くこと。やまなみ。

意味 (1)やまなみ。みね。やま。「巒嶂ランショウ」(そそり立つ峰)「巒壑ランガク」(山と谷)「巒嵐ランラン」(山の嵐)

孿 レン・ふたご 子部 luán

解字 「子(こ)+䜌(つながる)」の会意形声。子がつながって生まれる意で。ふたごをいう。

意味 ふたご。「孿子レンシ」(ふたご)「孿生レンセイ」(双生)

みだれる

変 ヘン・かわる・かえる 夊部 biàn

解字 旧字は變で「攵(うつ)+䜌(みだれる)」の会意形声。乱れている状態を打ちすえて変えること。新字体では、攵⇒夂に変化し、變⇒変になった。

意味 (1)かわる(変わる)。かえる(変える)。うつりかわる。「変化ヘンカ」「変更ヘンコウ」 (2)普通でない。「異変イヘン」「変則ヘンソク」「事変ジヘン」(天災その他の変わった事)

蛮 バン・えびす 虫部 mán

解字 旧字は蠻で「虫(へび)+䜌(みだれる)」の会意形声。䜌(みだれる)は、南方未開民族の意味に仮借カシャ(当て字)され使われていたが、のち、南方未開民を蛇種とする考えから、虫(へび)をつけた蠻の字ができた。古代中国では周囲の未開民を、さげすんだ言葉で表現した。新字体は蛮に変化。

意味 (1)えびす(蛮)。中国南方の未開民族。「蛮習バンシュウ」「蛮夷バンイ」(蛮は南方、夷は東方の異民族)「南蛮ナンバン」(中国では南方の民族。日本では南の海から船で来た西欧人や品物を言った)(2)あらあらしい。「野蛮ヤバン」「蛮行バンコウ」「蛮勇バンユウ」(向う見ずの勇気)

攣 レン・つる 手部 luán

解字 「手(て)+䜌(みだれる)」の会意形声。手がひきつってふるえること。

意味 (1)つる(攣る)。ひきつる。「痙攣ケイレン」(筋肉がひきつる)「攣縮レンシュク」(収縮して、すぐもどること) (2)かがまる。手足がのびない。「攣曲レンキョク」 (3)(恋レンに通じ)したう。ひく。「牽攣乖隔ケンレンカイカク」(牽攣はお互いに心が惹かれあうこと。乖隔は遠く離れていること。心はお互いに惹かれあっていても、遠くに離れていること。)

形声字

彎 ワン・まがる 弓部 wān

解字 「弓(ゆみ)+䜌(ワン)」の形声。後漢の[説文解字]は「弓を持して矢をひく也(なり)」とし、弓をひく意。また、引いた弓が曲がるさまをいう。

意味 (1)まがる(彎る)。「彎曲ワンキョク」「彎月ワンゲツ」(弓張り月)「彎蛾ワンガ」(弓なりの眉まゆ。蛾はここで眉の意) (2)弓をひく。「彎弓ワンキュウ」(弓をひく)

湾 ワン 氵部 wān

解字 旧字は灣で「氵(みず)+彎(まがる)」の会意形声。灣は水辺が弓のように曲がった入り江をいう。新字体は湾に変化。

意味 (1)入り江。入り海。「湾岸ワンガン」「伊勢湾イセワン」(地名)「湾口ワンコウ」(湾の入り口) (2)まがる。「湾曲ワンキョク」

欒 ラン・まどか 木部 luán

解字 「木(き)+䜌(ラン)」の形声。ランは闌ラン(さえぎる)に通じ、これに木のついた欒は、葉に虫をさえぎる防虫効果をもつオウチ(楝)をいう。また、圝 ラン(まるい・まどか)に通じ、まどか・まるい意となる。

意味 (1)おうち(欒)。センダン科の落葉高木で街路樹、庭木などに植樹される。葉は強い除虫効果をもつ。 (2)まどか。まるやか。人があつまる。「団欒ダンラン」(集まってなごやかに楽しむ) (3)「朱欒シュラン」は、ザボン。ミカン科の常緑樹。花は白色5弁。果実は大きく黄色、果皮を砂糖漬けにする。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

䜌[亦] ラン・レン・バン 言部 luán

解字 金文から現代字まで「糸+言+糸」の会意。言(ことば)が糸に挟まれた形で、言葉が糸でつながる形。また、この字の発音ランは「乱ラン」に通じ、みだれる意味もある。新字体の一部になるとき、䜌⇒亦と変化する。※亦エキ(同じものが両方にある)とは別字。音符イメージは「つながる」「みだれる」

意味 つながる。みだれる。おさめる。

イメージ

言葉で「つながる」(恋・鸞・巒・孿・鑾)

「みだれる」(変・蛮)

「形声字」(彎・湾・欒)

音の変化 ラン:鸞・鑾・欒・巒 レン:恋・孿 バン:蛮 ヘン:変 ワン:彎・湾

つながる

恋 レン・こう・こい・こいしい 心部 liàn

解字 旧字は戀で「心(こころ)+䜌(つながる)」の会意形声。相手と心がつながること。新字体は戀⇒恋に変化。

意味 こい(恋)。こいしい(恋しい)。こう(恋う)。「初恋はつこい」「恋愛レンアイ」「悲恋ヒレン」「失恋シツレン」

鸞 ラン 鳥部 luán

解字 「鳥(とり)+䜌(神とつながる)」の会意形声。神とつながる鳥。神格のある鳥。

鸞鳥ランチョウ(中国ネット「凤育九雏・个个雷同」より)

意味 (1)らん(鸞)。神鳥の名。ニワトリに似て羽の色は赤色に五色を交え、鳴く声は五音(低音から高音まで)を出すといわれる中国の想像上の鳥。「鸞鳥ランチョウ」 (2)すず。鸞鳥の鳴き声がよく響くことから。「鸞刀ラントウ」(柄頭の輪に鈴を付けた刀) (3)天子のものに関する語。「鸞殿ランデン」(天子の御殿) (4)人名。「親鸞シンラン」(鎌倉初期の僧。浄土真宗の開祖)

鑾 ラン・すず 金部 luán

解字 「金(金属)+䜌(ラン)」の形声。ランは鸞ランに通じる。鸞鳥の鳴き声がよく響くことから鸞ランに「すず」の意味があり、金をつけた鑾は、すずの意を表す。

意味 (1)すず。天子の車馬や旗にもちいる。「鑾音ランオン=鑾声ランセイ」(すずの音)「鑾刀ラントウ」(柄頭の輪に鈴を付けた刀) (2)天子の車駕。「鑾駕ランガ」(天子の車駕)「鑾輿ランヨ」(天子の輿こし。輿は人がかつぐ乗り物)

巒 ラン・やまなみ・みね 山部 luán

解字 「山(やま)+䜌(つながる)」の会意形声。山がつながって続くこと。やまなみ。

意味 (1)やまなみ。みね。やま。「巒嶂ランショウ」(そそり立つ峰)「巒壑ランガク」(山と谷)「巒嵐ランラン」(山の嵐)

孿 レン・ふたご 子部 luán

解字 「子(こ)+䜌(つながる)」の会意形声。子がつながって生まれる意で。ふたごをいう。

意味 ふたご。「孿子レンシ」(ふたご)「孿生レンセイ」(双生)

みだれる

変 ヘン・かわる・かえる 夊部 biàn

解字 旧字は變で「攵(うつ)+䜌(みだれる)」の会意形声。乱れている状態を打ちすえて変えること。新字体では、攵⇒夂に変化し、變⇒変になった。

意味 (1)かわる(変わる)。かえる(変える)。うつりかわる。「変化ヘンカ」「変更ヘンコウ」 (2)普通でない。「異変イヘン」「変則ヘンソク」「事変ジヘン」(天災その他の変わった事)

蛮 バン・えびす 虫部 mán

解字 旧字は蠻で「虫(へび)+䜌(みだれる)」の会意形声。䜌(みだれる)は、南方未開民族の意味に仮借カシャ(当て字)され使われていたが、のち、南方未開民を蛇種とする考えから、虫(へび)をつけた蠻の字ができた。古代中国では周囲の未開民を、さげすんだ言葉で表現した。新字体は蛮に変化。

意味 (1)えびす(蛮)。中国南方の未開民族。「蛮習バンシュウ」「蛮夷バンイ」(蛮は南方、夷は東方の異民族)「南蛮ナンバン」(中国では南方の民族。日本では南の海から船で来た西欧人や品物を言った)(2)あらあらしい。「野蛮ヤバン」「蛮行バンコウ」「蛮勇バンユウ」(向う見ずの勇気)

攣 レン・つる 手部 luán

解字 「手(て)+䜌(みだれる)」の会意形声。手がひきつってふるえること。

意味 (1)つる(攣る)。ひきつる。「痙攣ケイレン」(筋肉がひきつる)「攣縮レンシュク」(収縮して、すぐもどること) (2)かがまる。手足がのびない。「攣曲レンキョク」 (3)(恋レンに通じ)したう。ひく。「牽攣乖隔ケンレンカイカク」(牽攣はお互いに心が惹かれあうこと。乖隔は遠く離れていること。心はお互いに惹かれあっていても、遠くに離れていること。)

形声字

彎 ワン・まがる 弓部 wān

解字 「弓(ゆみ)+䜌(ワン)」の形声。後漢の[説文解字]は「弓を持して矢をひく也(なり)」とし、弓をひく意。また、引いた弓が曲がるさまをいう。

意味 (1)まがる(彎る)。「彎曲ワンキョク」「彎月ワンゲツ」(弓張り月)「彎蛾ワンガ」(弓なりの眉まゆ。蛾はここで眉の意) (2)弓をひく。「彎弓ワンキュウ」(弓をひく)

湾 ワン 氵部 wān

解字 旧字は灣で「氵(みず)+彎(まがる)」の会意形声。灣は水辺が弓のように曲がった入り江をいう。新字体は湾に変化。

意味 (1)入り江。入り海。「湾岸ワンガン」「伊勢湾イセワン」(地名)「湾口ワンコウ」(湾の入り口) (2)まがる。「湾曲ワンキョク」

欒 ラン・まどか 木部 luán

解字 「木(き)+䜌(ラン)」の形声。ランは闌ラン(さえぎる)に通じ、これに木のついた欒は、葉に虫をさえぎる防虫効果をもつオウチ(楝)をいう。また、圝 ラン(まるい・まどか)に通じ、まどか・まるい意となる。

意味 (1)おうち(欒)。センダン科の落葉高木で街路樹、庭木などに植樹される。葉は強い除虫効果をもつ。 (2)まどか。まるやか。人があつまる。「団欒ダンラン」(集まってなごやかに楽しむ) (3)「朱欒シュラン」は、ザボン。ミカン科の常緑樹。花は白色5弁。果実は大きく黄色、果皮を砂糖漬けにする。

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。