欠 ケン・(ケツ) 欠部あくび

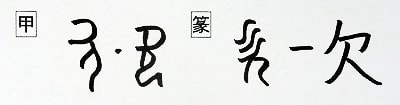

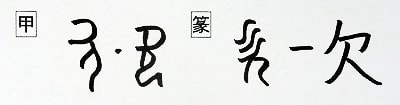

解字 前に向かって口をひらいている人の側身形。甲骨文では立ち姿と坐り姿がある。口気を発し、言葉をいい、歌い、叫ぶときの形である。篆文から形が変わり、現代字は欠ケンになった。欠は部首となる。

意味 あくび(欠)。あくびをする。「欠身ケンシン・あくび」

参考 欠ケンは、部首「欠あくび」になる。漢字の右辺に付いて、人が口をあける意を表す。常用漢字で8字、約14,600字を収録する『新漢語林』で46字ある。常用漢字は以下のとおり。

欠ケン・あくび (部首)

欧オウ(欠+音符「区ク」)

歌カ・うた(欠+音符「哥カ」)

款カン(欠を含む会意)など。

欺ギ・あざむく(欠+音符「基キ⇒ギ」)

欽キン・つつしむ(欠+音符「金キン」)

次ジ・つぎ(欠を含む会意)

欲ヨク・ほしい(欠+音符「谷コク⇒ヨク」)

このうち、次ジは音符となる。

イメージ

「あくび」(欠)

「同体異字」(欠[缺])

「口をあける」(飲・羨・盗・款)

ひらいた口から「息をだす」(吹・炊)

「形声字」(軟・坎)

音の変化 ケン:欠 ケツ:欠[缺] イン:飲 カン:款・坎 セン:羨 トウ:盗 スイ:吹・炊 ナン・軟

同体異字

欠[缺] ケツ・かける・かく 欠部

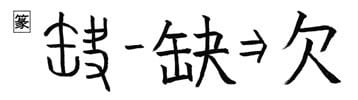

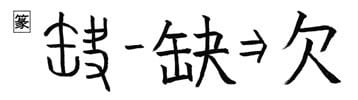

解字 篆文は「缶フ(ほとぎ・土器)+夬ケツ(刃物を手でもつ形)」の会意形声。夬ケツは、刃物を手にもつ形で、切り込みが入る意。旧字の缺ケツは、土器の器に切り込みのような「かけ」ができること。新字体は、旧字の缺⇒欠に置き換えた。欠ケン(あくび)とは別字。この結果、欠という字は、本来のケンという音に加え、ケツという音も獲得し、現在では欠ケツを知っていても欠ケンを知らない人が大部分である。

意味 (1)かく(欠く)。かける(欠ける)。欠けめができる。「欠落ケツラク」「欠片かけら」「残欠ザンケツ」「欠損ケッソン」(2)休む。予定をとりやめる。「欠席ケッセキ」(3)たりない。「補欠ホケツ」「欠員ケツイン」

口をあける

飲 イン・のむ 食部

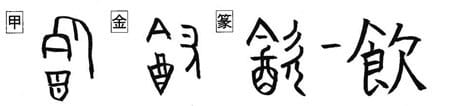

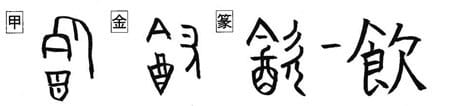

解字 甲骨文字は口を開けた人が酒壺から酒を飲もうとする形。金文は酒壺の上に蓋(ふた)が加わり、篆文は口を開けた人が「あくび」の形に変化した。現代字は「食+欠」の飲になった。原義は酒を飲むかたちであるが、のち、ひろく飲む意になった。

意味 のむ(飲む)。のみこむ。のみもの。「飲酒インシュ」「飲料インリョウ」「吸飲キュウイン」「鯨飲ゲイイン」(多量に酒をのむ)

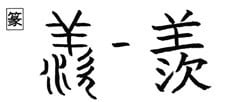

羨 セン・うらやむ・うらやましい 羊部

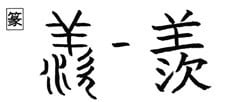

解字 篆文は「羊+水(よだれ)+欠(口をあける人)」の会意。羊を前にして、口からよだれを流している人の形。現代字は「羊の略体(ひつじ)+氵+欠」の羨センになった。羊を前にして、口からよだれを流している人で、羊はうまいものを表わすから、うまいものを見ているだけなので羨(うらや)む意となる。

意味 (1)うらやむ(羨む)。うらやましい(羨ましい)。「羨望センボウ」(うらやましく思う) (2)あまる。のこる。「羨溢センイツ」(ありあまる)

盗 トウ・ぬすむ 皿部

解字 篆文は「皿+水(よだれ)+欠(口を開いている人)」で皿のご馳走を前にして口からよだれをたらしている人。[説文解字]は「物を私利する也(なり)。㳄と皿に従う」として盗む意とする。発音は徒到切(トウ)。旧字は盜で、「皿(さら)+氵(水)+欠(口を開いている人)」の会意。新字体は「次+皿」の盗トウに変化した。新字体は「覚え方」を参照。

覚え方 つぎ(次)のさら(皿)を盗む。

意味 ぬすむ(盗む)。ぬすみ(盗み)。「盗賊トウゾク」「盗聴トウチョウ」「盗作トウサク」「強盗ゴウトウ」「窃盗セットウ」(他人のものをこっそりぬすむ。窃も盗も、ぬすむ意)

款 カン 欠部あくび

解字 篆文第一字は、「木(き)+示(祭壇)+欠ケン(口をあける人)」の会意。「木+示」は柰ダイで、木の実を供える神事を表す。それに、口を開いて立つ人の形である欠がついた款カンは、神に供え物をして祈りの言葉を発し、丁重に神をまつる形。篆文第二字は、柰の上部の木⇒出となり、さらに現代字は士に変化した款になった。原義は、ねんごろに・まごころの意。転じて、まごころで交わしたとりきめ(定款)の意となり、その取決めを、きちんと残すために、きざむ・ほる意となる。この字は形が変遷しているのでゴロ合わせで覚えると便利。

意味 (1)ねんごろ。いんぎん。まごころ。「款待カンタイ」(ねんごろにもてなす)「款カンを通じる」(親しく交わりを結ぶ)(2)(歓カンに通じ)よろこぶ。(3)とりきめ。転じて、法令などの箇条書き。予算の文書分類の単位の一つ。「定款テイカン」(会社などの基本規則)「款項カンコウ」(条項。項目)(3)きざむ。ほる。しるす。「款識カンシ・カンシキ」(鏡や鼎かなえに刻まれた銘)「落款ラッカン」(落成の款識の意。完成した書画に筆者が自筆で署名し印を押すこと)

覚え方 さむらい(士)にしめす(示)あくび(欠)はダメと定款にあり。[漢字川柳]

息をだす

吹 スイ・ふく 口部

解字 「口(くち)+欠(息をだす)」の会意。口から息をはくさま。

意味 (1)ふく(吹く)。風がふく。息をはく。「吹雪ふぶき」「吹流(ふきなが)し」 (2)楽器をふきならす。「吹奏スイソウ」「鼓吹コスイ」(太鼓を打ち笛を吹く。勢いをつけ励ます)

炊 スイ・たく 火部

解字 「火(ひ)+欠(息をだす)」の会意。息をふいて火を燃やし、煮炊きする。

意味 たく(炊く)。めしをたく。煮炊きする。「炊事スイジ」「雑炊ゾウスイ」「炊煙スイエン」

形声字

軟 ナン・やわらか・やわらかい 車部

解字 正字は輭ナンで、「車+耎ゼン(やわらかくゆとりある)」の会意形声。車内がやわらかくゆとりのある仕様になっている車の意で、やわらかい意味を表わす。現代字は、耎ゼンを欠に置き換えた。

意味 (1)やわらかい(軟らかい)。しなやか。「柔軟ジュウナン」「軟化ナンカ」 (2)よわい。よわよわしい。「軟弱ナンジャク」 ※中国では、列車のグリーン座席を「軟席(やわらかい座席)」といい、原義が残っている。(普通席は「硬席(かたい座席)」)

坎 カン・あな 土部

解字 「土(つち)+欠(カン)」 の形声。カンは臽カン・陥カン(おとしあな・おちいる)に通じる。土がついた坎カンは、地上の落とし穴、おちいる意となる。

意味 (1)あな(坎)。おとしあな。おちいる。「坎穽カンセイ」(おとしあな=陥穽)「坎井カンセイ」(あな井戸)「坎井之蛙カンセイのかえる」(井の中の蛙) (2)(あなに落ちて)ゆきなやむ。くるしむ。「坎軻カンカ」(坎も軻も、ゆきなやむ意。①行きなやむ。②不遇である)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

解字 前に向かって口をひらいている人の側身形。甲骨文では立ち姿と坐り姿がある。口気を発し、言葉をいい、歌い、叫ぶときの形である。篆文から形が変わり、現代字は欠ケンになった。欠は部首となる。

意味 あくび(欠)。あくびをする。「欠身ケンシン・あくび」

参考 欠ケンは、部首「欠あくび」になる。漢字の右辺に付いて、人が口をあける意を表す。常用漢字で8字、約14,600字を収録する『新漢語林』で46字ある。常用漢字は以下のとおり。

欠ケン・あくび (部首)

欧オウ(欠+音符「区ク」)

歌カ・うた(欠+音符「哥カ」)

款カン(欠を含む会意)など。

欺ギ・あざむく(欠+音符「基キ⇒ギ」)

欽キン・つつしむ(欠+音符「金キン」)

次ジ・つぎ(欠を含む会意)

欲ヨク・ほしい(欠+音符「谷コク⇒ヨク」)

このうち、次ジは音符となる。

イメージ

「あくび」(欠)

「同体異字」(欠[缺])

「口をあける」(飲・羨・盗・款)

ひらいた口から「息をだす」(吹・炊)

「形声字」(軟・坎)

音の変化 ケン:欠 ケツ:欠[缺] イン:飲 カン:款・坎 セン:羨 トウ:盗 スイ:吹・炊 ナン・軟

同体異字

欠[缺] ケツ・かける・かく 欠部

解字 篆文は「缶フ(ほとぎ・土器)+夬ケツ(刃物を手でもつ形)」の会意形声。夬ケツは、刃物を手にもつ形で、切り込みが入る意。旧字の缺ケツは、土器の器に切り込みのような「かけ」ができること。新字体は、旧字の缺⇒欠に置き換えた。欠ケン(あくび)とは別字。この結果、欠という字は、本来のケンという音に加え、ケツという音も獲得し、現在では欠ケツを知っていても欠ケンを知らない人が大部分である。

意味 (1)かく(欠く)。かける(欠ける)。欠けめができる。「欠落ケツラク」「欠片かけら」「残欠ザンケツ」「欠損ケッソン」(2)休む。予定をとりやめる。「欠席ケッセキ」(3)たりない。「補欠ホケツ」「欠員ケツイン」

口をあける

飲 イン・のむ 食部

解字 甲骨文字は口を開けた人が酒壺から酒を飲もうとする形。金文は酒壺の上に蓋(ふた)が加わり、篆文は口を開けた人が「あくび」の形に変化した。現代字は「食+欠」の飲になった。原義は酒を飲むかたちであるが、のち、ひろく飲む意になった。

意味 のむ(飲む)。のみこむ。のみもの。「飲酒インシュ」「飲料インリョウ」「吸飲キュウイン」「鯨飲ゲイイン」(多量に酒をのむ)

羨 セン・うらやむ・うらやましい 羊部

解字 篆文は「羊+水(よだれ)+欠(口をあける人)」の会意。羊を前にして、口からよだれを流している人の形。現代字は「羊の略体(ひつじ)+氵+欠」の羨センになった。羊を前にして、口からよだれを流している人で、羊はうまいものを表わすから、うまいものを見ているだけなので羨(うらや)む意となる。

意味 (1)うらやむ(羨む)。うらやましい(羨ましい)。「羨望センボウ」(うらやましく思う) (2)あまる。のこる。「羨溢センイツ」(ありあまる)

盗 トウ・ぬすむ 皿部

解字 篆文は「皿+水(よだれ)+欠(口を開いている人)」で皿のご馳走を前にして口からよだれをたらしている人。[説文解字]は「物を私利する也(なり)。㳄と皿に従う」として盗む意とする。発音は徒到切(トウ)。旧字は盜で、「皿(さら)+氵(水)+欠(口を開いている人)」の会意。新字体は「次+皿」の盗トウに変化した。新字体は「覚え方」を参照。

覚え方 つぎ(次)のさら(皿)を盗む。

意味 ぬすむ(盗む)。ぬすみ(盗み)。「盗賊トウゾク」「盗聴トウチョウ」「盗作トウサク」「強盗ゴウトウ」「窃盗セットウ」(他人のものをこっそりぬすむ。窃も盗も、ぬすむ意)

款 カン 欠部あくび

解字 篆文第一字は、「木(き)+示(祭壇)+欠ケン(口をあける人)」の会意。「木+示」は柰ダイで、木の実を供える神事を表す。それに、口を開いて立つ人の形である欠がついた款カンは、神に供え物をして祈りの言葉を発し、丁重に神をまつる形。篆文第二字は、柰の上部の木⇒出となり、さらに現代字は士に変化した款になった。原義は、ねんごろに・まごころの意。転じて、まごころで交わしたとりきめ(定款)の意となり、その取決めを、きちんと残すために、きざむ・ほる意となる。この字は形が変遷しているのでゴロ合わせで覚えると便利。

意味 (1)ねんごろ。いんぎん。まごころ。「款待カンタイ」(ねんごろにもてなす)「款カンを通じる」(親しく交わりを結ぶ)(2)(歓カンに通じ)よろこぶ。(3)とりきめ。転じて、法令などの箇条書き。予算の文書分類の単位の一つ。「定款テイカン」(会社などの基本規則)「款項カンコウ」(条項。項目)(3)きざむ。ほる。しるす。「款識カンシ・カンシキ」(鏡や鼎かなえに刻まれた銘)「落款ラッカン」(落成の款識の意。完成した書画に筆者が自筆で署名し印を押すこと)

覚え方 さむらい(士)にしめす(示)あくび(欠)はダメと定款にあり。[漢字川柳]

息をだす

吹 スイ・ふく 口部

解字 「口(くち)+欠(息をだす)」の会意。口から息をはくさま。

意味 (1)ふく(吹く)。風がふく。息をはく。「吹雪ふぶき」「吹流(ふきなが)し」 (2)楽器をふきならす。「吹奏スイソウ」「鼓吹コスイ」(太鼓を打ち笛を吹く。勢いをつけ励ます)

炊 スイ・たく 火部

解字 「火(ひ)+欠(息をだす)」の会意。息をふいて火を燃やし、煮炊きする。

意味 たく(炊く)。めしをたく。煮炊きする。「炊事スイジ」「雑炊ゾウスイ」「炊煙スイエン」

形声字

軟 ナン・やわらか・やわらかい 車部

解字 正字は輭ナンで、「車+耎ゼン(やわらかくゆとりある)」の会意形声。車内がやわらかくゆとりのある仕様になっている車の意で、やわらかい意味を表わす。現代字は、耎ゼンを欠に置き換えた。

意味 (1)やわらかい(軟らかい)。しなやか。「柔軟ジュウナン」「軟化ナンカ」 (2)よわい。よわよわしい。「軟弱ナンジャク」 ※中国では、列車のグリーン座席を「軟席(やわらかい座席)」といい、原義が残っている。(普通席は「硬席(かたい座席)」)

坎 カン・あな 土部

解字 「土(つち)+欠(カン)」 の形声。カンは臽カン・陥カン(おとしあな・おちいる)に通じる。土がついた坎カンは、地上の落とし穴、おちいる意となる。

意味 (1)あな(坎)。おとしあな。おちいる。「坎穽カンセイ」(おとしあな=陥穽)「坎井カンセイ」(あな井戸)「坎井之蛙カンセイのかえる」(井の中の蛙) (2)(あなに落ちて)ゆきなやむ。くるしむ。「坎軻カンカ」(坎も軻も、ゆきなやむ意。①行きなやむ。②不遇である)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

元来異なるものが古い時代に同じ形となったわけですね。

* 缺→欠

* 舌・舌→舌

他にもあるでしょうか?