増訂しました。

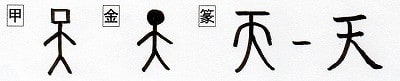

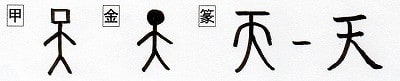

天 テン・あめ・あま 大部 tiān

解字 甲骨文は大の字形の人のうえに□をつけ本来は人の頭を表した字。頭部の意味もあったが、転じて、頭上にひろがる空間(天空)を表す意味となり後にこれが主流となった。金文は頭が〇印に、篆文は一になり、これが現在に続いている。意味は、頭上の空間である「そら(天空)」、また、天の神を表す。

意味 (1)あめ(天)。あま(天)。そら。「天空テンクウ」「天地テンチ」 (2)そらもよう。「天気テンキ」 (3)自然の力。「天災テンサイ」 (4)万物を支配するもの。神。「天主テンシュ」「天子テンシ」 (5)生まれつき。「天才テンサイ」

参考 天の横画は上と下の、どちらが長い?

古筆の「天」(「新書道字典」二玄社より)

古筆の「天」(「新書道字典」二玄社より)

日本で天の字は上が長いとされ小学校では上を長く書くよう指導している。しかし、古筆の名蹟では、ほとんどの字で上が短い。例えば、書聖とよばれる東晋の王義之の天は、上図の中央タテの3字だが、いずれも上が短い。その左右の別の書家の字も同様である。日本でも明治初年から昭和35年頃までの教科書は上が短かった。http://d.hatena.ne.jp/higonosuke/20130312

ところが、それ以後、活字の教科書体に合わせて上を長く書くよう指導するようになったようだ。伝統的に上が短い天が使われていた(現在の中国も上が短い)のだから、上を短く書いても正解である。

イメージ

「てん(天)」(天・昊・蚕)

「形声字」(忝・添)

「その他」(俣)

音の変化 テン:天・忝・添 サン:蚕 コウ:昊 また:俣

てん

昊 コウ 日部 hào

解字 「日(太陽)+天(てん)」の会意。太陽が高くかがやいている天(そら)。

意味 (1)そら。おおぞら。「昊天コウテン」(広く大きい空。夏の空)「蒼昊ソウコウ」(あおぞら)(2)あかるい。「月昊ゲッコウ」(月があかるい)

蚕[蠶] サン・かいこ 虫部 cán・tiǎn

解字 「虫(むし)+天(てん)」の会意。天がさずけた大切な虫。古字は蠶サンで、「虫虫(たくさんのむし)+朁サン」の形声。後漢の[説文解字]は「絲(いと)を任(は)く蟲なり」とし蚕(かいこ)を表す。のち、蠶⇒蚕に簡略化された。

七十二候「蚕起食桑かいこおきてくわをはむ」(5月21日〜25日頃「tenki.jp」より)

意味 (1)かいこ(蚕)。桑の葉を食べ脱皮を重ねて繭(まゆ)をつくる虫。この繭から絹糸ができる。「蚕糸サンシ」「蚕食サンショク」(蚕が桑の葉を食べるように他の領域を侵してゆくこと)「養蚕ヨウサン」「野蚕ヤサン」(野生の蚕⇔家蚕カサン)(2)「蚕豆そらまめ」とは、マメ科の二年生作物。サヤの中の豆が蚕の繭(まゆ)に似ていることからといわれる。空豆とも書く。

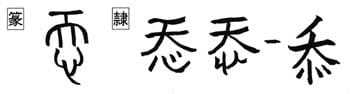

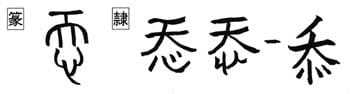

忝 テン・かたじけない 心部 tiǎn

解字 篆文は「心(こころ)+天(てん)」の形声。天(神)の恩恵に対し、おそれ多くおもう心。なお[説文解字]は「恥なり。心に従い天の声」とする。後漢の隷書第一字は「天+心」だが、第二字で「天+心の変形」となり、現代字は天が夭に変化して書かれる忝となった。

意味 (1)かたじけない(忝い)。もったいない。(2)はずかしめる。「忝汚テンオ」(はずかしめ、けがす)「忝辱テンジョク」(はずかしめ、けがす)

形声字

添 テン・そえる・そう 氵部 tiān

解字 「氵(みず)+忝(テン)」の形声。テンは「沾テン・ます・そえる・増し加える」に通じ、そえる・つけくわえる意となる。543年成立の[玉篇]は「益(ま)す也(なり)。沾テンに通じ作る」とする。日本では、つきそう意でも使う。

意味 (1)そえる(添える)。つけくわえる。「添加テンカ」「添付テンプ」「添削テンサク」(書き加えたり削ったりして直す) (2)[国]そう(添う)。つきそう。「添乗テンジョウ」(付き添って乗る)

その他

俣 <国字> また イ部

解字 「イ(人)+口+天」の会意。成り立ちは不明。国字には珍しくわかりにくい成り立ちの字。漢字字典に「俟(まつ)の字形を変えて、また、と読ませた」と解説するが、この意味もよくわからない。

意味 (1)また(俣)。川筋や道のわかれめ。「二俣ふたまた」(元が一つで先が二つに分かれるところ)「川俣かわまた」(川の流れが分かれるところ) (2)地名。「水俣市みなまたし」(熊本県最南部に位置する市)

覚え方 イ(ひと)口(くち)天(てん)で俣(また)

<紫色は常用漢字>

天 テン・あめ・あま 大部 tiān

解字 甲骨文は大の字形の人のうえに□をつけ本来は人の頭を表した字。頭部の意味もあったが、転じて、頭上にひろがる空間(天空)を表す意味となり後にこれが主流となった。金文は頭が〇印に、篆文は一になり、これが現在に続いている。意味は、頭上の空間である「そら(天空)」、また、天の神を表す。

意味 (1)あめ(天)。あま(天)。そら。「天空テンクウ」「天地テンチ」 (2)そらもよう。「天気テンキ」 (3)自然の力。「天災テンサイ」 (4)万物を支配するもの。神。「天主テンシュ」「天子テンシ」 (5)生まれつき。「天才テンサイ」

参考 天の横画は上と下の、どちらが長い?

古筆の「天」(「新書道字典」二玄社より)

古筆の「天」(「新書道字典」二玄社より)日本で天の字は上が長いとされ小学校では上を長く書くよう指導している。しかし、古筆の名蹟では、ほとんどの字で上が短い。例えば、書聖とよばれる東晋の王義之の天は、上図の中央タテの3字だが、いずれも上が短い。その左右の別の書家の字も同様である。日本でも明治初年から昭和35年頃までの教科書は上が短かった。http://d.hatena.ne.jp/higonosuke/20130312

ところが、それ以後、活字の教科書体に合わせて上を長く書くよう指導するようになったようだ。伝統的に上が短い天が使われていた(現在の中国も上が短い)のだから、上を短く書いても正解である。

イメージ

「てん(天)」(天・昊・蚕)

「形声字」(忝・添)

「その他」(俣)

音の変化 テン:天・忝・添 サン:蚕 コウ:昊 また:俣

てん

昊 コウ 日部 hào

解字 「日(太陽)+天(てん)」の会意。太陽が高くかがやいている天(そら)。

意味 (1)そら。おおぞら。「昊天コウテン」(広く大きい空。夏の空)「蒼昊ソウコウ」(あおぞら)(2)あかるい。「月昊ゲッコウ」(月があかるい)

蚕[蠶] サン・かいこ 虫部 cán・tiǎn

解字 「虫(むし)+天(てん)」の会意。天がさずけた大切な虫。古字は蠶サンで、「虫虫(たくさんのむし)+朁サン」の形声。後漢の[説文解字]は「絲(いと)を任(は)く蟲なり」とし蚕(かいこ)を表す。のち、蠶⇒蚕に簡略化された。

七十二候「蚕起食桑かいこおきてくわをはむ」(5月21日〜25日頃「tenki.jp」より)

意味 (1)かいこ(蚕)。桑の葉を食べ脱皮を重ねて繭(まゆ)をつくる虫。この繭から絹糸ができる。「蚕糸サンシ」「蚕食サンショク」(蚕が桑の葉を食べるように他の領域を侵してゆくこと)「養蚕ヨウサン」「野蚕ヤサン」(野生の蚕⇔家蚕カサン)(2)「蚕豆そらまめ」とは、マメ科の二年生作物。サヤの中の豆が蚕の繭(まゆ)に似ていることからといわれる。空豆とも書く。

忝 テン・かたじけない 心部 tiǎn

解字 篆文は「心(こころ)+天(てん)」の形声。天(神)の恩恵に対し、おそれ多くおもう心。なお[説文解字]は「恥なり。心に従い天の声」とする。後漢の隷書第一字は「天+心」だが、第二字で「天+心の変形」となり、現代字は天が夭に変化して書かれる忝となった。

意味 (1)かたじけない(忝い)。もったいない。(2)はずかしめる。「忝汚テンオ」(はずかしめ、けがす)「忝辱テンジョク」(はずかしめ、けがす)

形声字

添 テン・そえる・そう 氵部 tiān

解字 「氵(みず)+忝(テン)」の形声。テンは「沾テン・ます・そえる・増し加える」に通じ、そえる・つけくわえる意となる。543年成立の[玉篇]は「益(ま)す也(なり)。沾テンに通じ作る」とする。日本では、つきそう意でも使う。

意味 (1)そえる(添える)。つけくわえる。「添加テンカ」「添付テンプ」「添削テンサク」(書き加えたり削ったりして直す) (2)[国]そう(添う)。つきそう。「添乗テンジョウ」(付き添って乗る)

その他

俣 <国字> また イ部

解字 「イ(人)+口+天」の会意。成り立ちは不明。国字には珍しくわかりにくい成り立ちの字。漢字字典に「俟(まつ)の字形を変えて、また、と読ませた」と解説するが、この意味もよくわからない。

意味 (1)また(俣)。川筋や道のわかれめ。「二俣ふたまた」(元が一つで先が二つに分かれるところ)「川俣かわまた」(川の流れが分かれるところ) (2)地名。「水俣市みなまたし」(熊本県最南部に位置する市)

覚え方 イ(ひと)口(くち)天(てん)で俣(また)

<紫色は常用漢字>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます