府 <フ・くら>

府 フ・くら 广部 fǔ

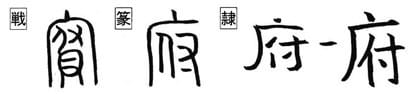

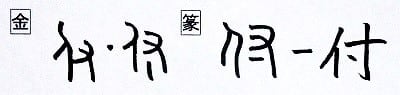

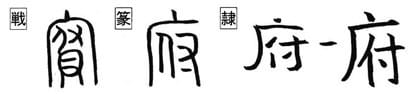

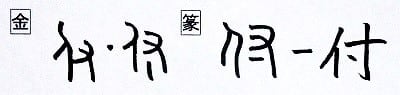

上は府、下は付フ

解字 春秋戦国時代の府は「左右が下までのびた宀(建物)の中に付の古形(付けくわえる)+貝(財産)がある形」で、財宝が付け加えられていている蔵(くら)の意。篆文は「广(たてもの)+付(つけ加える)」となり、貝を省いた形。[説文解字]は「文書の藏(くら)也(なり)。广に従い付フ聲(声)」とし、貝がないので文書蔵とした。[同注]は「引伸して之(これ)を爲す府の史胥シシュ(文書を管理する小吏)の徒、之(の)府」とし、文書を保存管理する役所の意味とし、後には「みやこ」の意ともなった。

意味 (1)くら(府)。文書や財宝をしまっておく倉。「府庫フコ」(くら)(2)つかさ。役人が事務を執る所。役所。「国府コクフ」「政府セイフ」「幕府バクフ」(3)みやこ(府)。まち。「首府シュフ」「鎮守府チンジュフ」(大日本帝国海軍の根拠地の主要軍港に置かれた統轄機関。横須賀・呉・佐世保・舞鶴にあった)(4)地方行政区画の一つ。「大阪府おおさかフ」「京都府キョウトフ」

イメージ

「くら」(府・腑・腐)

「形声字」(俯・椨)

音の変化 フ:府・俯・腑・腐 たぶ:椨

くら

腑 フ・はらわた 月部にく fǔ

解字 「月(にく・からだ)+府(くら)」の会意形声。身体のなかの府(くら)に当るところ。

意味 はらわた(腑)。体内の臓器。「臓腑ゾウフ」(はらわた。内臓)「腑抜(ふぬ)け」(意気地がないこと)「腑分(ふわ)け」(解剖)「肺腑ハイフ」(肺臓。心の奥底。急所)

腐 フ・くさる・くされる・くさらす 肉部

解字 「肉(にく)+府(くら)」 の会意形声。「くら」にしまいこまれた肉がくさる意。

意味 (1)くさる(腐る)。くされる。くさらす。くさす。「腐敗フハイ」「腐臭フシュウ」(腐ったにおい)(2)古い。「陳腐チンプ」(ふるくさい。ありふれる)(3)「腐心フシン」とは、心をいため悩ますこと。(3)食品。「豆腐トウフ」(大豆で作った食品)

形声字

俯 フ・うつむく イ部 fǔ

解字 篆文は頫フ・チョウで、「兆(占いのひびわれ)+頁(あたま)」で、占いでできたひび割れを、頭を下にむけて見る形で、うつむく意。頫フ・チョウは俯の篆文で異体字。楷書から頫フ・チョウ⇒俯フになった。俯は、人がうつむくこと。

意味 ふせる。うつむく(俯く)。うつぶす。「俯角フカク」(目の高さより下を見る時、その視線と水平面との角度)「俯瞰フカン」(高い所から見下ろすこと)

椨 <国字> たぶ 木部 fǔ

タブノキ (森林インストラクターのブログ)

解字 「木(き)+府(フ)」の形声。タブの木を表す国字。木に発音の一音を表す府フをつけて、タブ(椨)を表した。中国では紅楠と書く木。

タブノキの名の由来(「宮崎森林環境教育」より)。

タブノキは霊レイが宿る木とされ、古代では信仰の対象となっていました。それが「霊(たま)の木」であり、タモ、タブ、タブノキと変化したと考えられています。

意味 たぶ(椨)。たぶのき。クスノキ科の常緑高木。暖地の海岸沿いに多く自生し、春に黄緑色の小花を開く。照葉樹林の代表的樹種のひとつ。日本各地に巨木が残っている。「いぬぐす」とも。「椨粉タブこ」(タブの枝葉を乾燥して粉にしたもの。お香の原料になる)

① ②

②

①椨粉、②椨粉の線香。(「宮崎森林環境教育・タブノキと人とのかかわりより」)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れ、続いて調べたい漢字一字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

府 フ・くら 广部 fǔ

上は府、下は付フ

解字 春秋戦国時代の府は「左右が下までのびた宀(建物)の中に付の古形(付けくわえる)+貝(財産)がある形」で、財宝が付け加えられていている蔵(くら)の意。篆文は「广(たてもの)+付(つけ加える)」となり、貝を省いた形。[説文解字]は「文書の藏(くら)也(なり)。广に従い付フ聲(声)」とし、貝がないので文書蔵とした。[同注]は「引伸して之(これ)を爲す府の史胥シシュ(文書を管理する小吏)の徒、之(の)府」とし、文書を保存管理する役所の意味とし、後には「みやこ」の意ともなった。

意味 (1)くら(府)。文書や財宝をしまっておく倉。「府庫フコ」(くら)(2)つかさ。役人が事務を執る所。役所。「国府コクフ」「政府セイフ」「幕府バクフ」(3)みやこ(府)。まち。「首府シュフ」「鎮守府チンジュフ」(大日本帝国海軍の根拠地の主要軍港に置かれた統轄機関。横須賀・呉・佐世保・舞鶴にあった)(4)地方行政区画の一つ。「大阪府おおさかフ」「京都府キョウトフ」

イメージ

「くら」(府・腑・腐)

「形声字」(俯・椨)

音の変化 フ:府・俯・腑・腐 たぶ:椨

くら

腑 フ・はらわた 月部にく fǔ

解字 「月(にく・からだ)+府(くら)」の会意形声。身体のなかの府(くら)に当るところ。

意味 はらわた(腑)。体内の臓器。「臓腑ゾウフ」(はらわた。内臓)「腑抜(ふぬ)け」(意気地がないこと)「腑分(ふわ)け」(解剖)「肺腑ハイフ」(肺臓。心の奥底。急所)

腐 フ・くさる・くされる・くさらす 肉部

解字 「肉(にく)+府(くら)」 の会意形声。「くら」にしまいこまれた肉がくさる意。

意味 (1)くさる(腐る)。くされる。くさらす。くさす。「腐敗フハイ」「腐臭フシュウ」(腐ったにおい)(2)古い。「陳腐チンプ」(ふるくさい。ありふれる)(3)「腐心フシン」とは、心をいため悩ますこと。(3)食品。「豆腐トウフ」(大豆で作った食品)

形声字

俯 フ・うつむく イ部 fǔ

解字 篆文は頫フ・チョウで、「兆(占いのひびわれ)+頁(あたま)」で、占いでできたひび割れを、頭を下にむけて見る形で、うつむく意。頫フ・チョウは俯の篆文で異体字。楷書から頫フ・チョウ⇒俯フになった。俯は、人がうつむくこと。

意味 ふせる。うつむく(俯く)。うつぶす。「俯角フカク」(目の高さより下を見る時、その視線と水平面との角度)「俯瞰フカン」(高い所から見下ろすこと)

椨 <国字> たぶ 木部 fǔ

タブノキ (森林インストラクターのブログ)

解字 「木(き)+府(フ)」の形声。タブの木を表す国字。木に発音の一音を表す府フをつけて、タブ(椨)を表した。中国では紅楠と書く木。

タブノキの名の由来(「宮崎森林環境教育」より)。

タブノキは霊レイが宿る木とされ、古代では信仰の対象となっていました。それが「霊(たま)の木」であり、タモ、タブ、タブノキと変化したと考えられています。

意味 たぶ(椨)。たぶのき。クスノキ科の常緑高木。暖地の海岸沿いに多く自生し、春に黄緑色の小花を開く。照葉樹林の代表的樹種のひとつ。日本各地に巨木が残っている。「いぬぐす」とも。「椨粉タブこ」(タブの枝葉を乾燥して粉にしたもの。お香の原料になる)

①

②

②

①椨粉、②椨粉の線香。(「宮崎森林環境教育・タブノキと人とのかかわりより」)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れ、続いて調べたい漢字一字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます