増補改訂しました。

翏リョウは何を描いたのか?

「翏リョウ」は正体不明の音符である。後漢の[説文解字]は、「羽と㐱シンからなり高く飛ぶなり」としているが、㐱の意味は説明していない。これをうけて[字統]は「鳥の両翼と尾羽の形」とし、㐱を尾羽と解釈している。ほとんどの字書は似たような説明で、鳥が飛ぶ意としている。こうした中で、[角川新字源]は「羽かざりをつけた人のさま+彡」とし髪飾りが美しいと独自の解釈をしている。当初、私は「鳥が飛ぶ説」で翏の音符をもつ字を検証してみたが、当てはまるものはなかった。「羽かざりをつけた人説」も、しっくりこない。中国ネットで調べても、「鳥が飛ぶ説」ばかりである。

最高の膠(にかわ)は鹿の角製

万策尽きた私は、再度、音符・翏リョウを持つ字を細かく点検してみた。そのひとつ膠コウ(にかわ)の字を調べてみた。膠は動物の皮や骨などを煮つめたのち乾燥させて作った接着剤である。元国立民族学博物館・森田恒之氏の「膠の文化」という論文を読んでいると、ハッとする箇所に出会った。

「膠は梓弓を作るときに使う接着剤を意味する言葉である。それが一つの祖語から派生したことまで分かっている。日本語に「にく」という単語がある。和膠の生産者は原料皮を「にく」という。弓師はいまでも仕事で使う膠を「にく」と呼ぶ。「にく」はまさにユーラシア大陸北部で成立した文化を伝える言葉の化石なのだ。その言葉が渡来したのは、コウ(またはキャウ)とよんだ中国語の「膠」が渡来するはるか以前だった。(中略)膠の現地語を教えてくれたチベット人が言った。『最高級品は鹿製だと言うんだけど、チベットには鹿がいないんだ』。すごいヒントだった。日本でも一部の職人や日本画家の間では鹿膠は高級膠の別称だ。ウラル語の専門家に聞いてみた。『(ウラル地方では)膠は昔からオオジカの角製だといっていますね』。

金文の翏は鹿の角

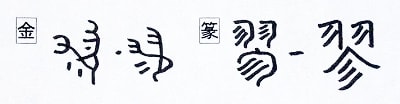

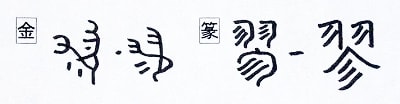

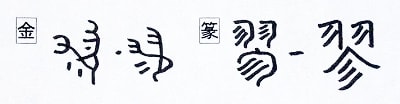

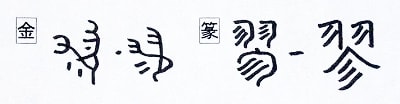

私は金文の翏は鹿の角に似ているな、と前から思っていたのである。そこで「鹿角と膠」でネット検索すると、鹿角膠ロッカクキョウとよぶ「健康食品」を販売する金沢市の老舗薬局のサイトが見つかった。その説明に鹿角膠は「鹿角を煎じ詰めて作ったニカワを鹿角膠といい、シカの角を10cmくらいに切り、数日間水につけてかき混ぜ、水が澄んだあとに繰り返し煎じ、骨質が柔らかくなるまで煮つめて、膠液をろ過した後に加熱濃縮し、成型して乾燥する。一般に縦と横は2~3cm、長さ5cmの黒褐色の方形状で、半透明で光沢がある」と書いてあるではないか。これで鹿角からニカワを作ったことがはっきりし、「健康食品」として生薬的な使われ方をしていることも分かった。そして金文の角のような表現は鹿の角で間違いないと思う。

では、金文の鹿角のそばに描かれている二つないし三つの点、および篆文の彡は何を意味するのか。私はオス鹿の鳴き声の吐息を表したものと思う。秋になると鹿は発情期を迎える。鳴くのは角をもつオスで、鳴く事で、他のオスを威嚇したりメスを呼び寄せようとする。日本の和歌にも「鳴く鹿」を歌ったものは多い。そこで私は翏リョウを角があるオスの鹿が鳴くさまの象形と考えたい。

翏 リョウ <オス鹿が鳴く>

翏 リョウ・リュウ 羽部

解字 金文第一字は鹿の角と鹿が出す吐息を描き、オス鹿が鳴く形。第二字は角の根元が人がかがんだような形にみえるため篆文で、鹿の両角⇒羽、「角の根元+吐息」⇒㐱に変化した翏リョウになった。後漢の[説文解字]が篆文の形から、「羽と㐱からなり高く飛ぶなり」としたため、鳥が高く飛ぶ意があるが、実際はほとんど使われていない。音符となるとき、「オス鹿が鳴く・鹿の群れ」「鹿の角」のイメージがある。

意味 (1)鳥が高く飛ぶ様子。(2)遠くから吹いてくる風の音の形容

イメージ

「オス鹿が鳴く・鹿の群れ」(嘐・蓼・寥・勠・戮)

「鹿の角」(膠・樛・繆・謬・醪)

「その他」(廖)

音の変化 リョウ:蓼・寥・廖 リク:勠・戮 ロウ:醪 ビュウ:繆・謬 キュウ:樛 コウ:嘐・膠

オス鹿が鳴く・鹿の群れ

嘐 コウ・キョウ 口部

解字 「口(くち)+翏(オス鹿が鳴く)」の会意形声。鹿が鳴くように人が口から大きな声を出すこと。

意味 (1)おおげさで、とりとめもない言い方で話す。ほらをふく。言葉が多い。「嘐嘐コウコウ」(大げさに話すさま)(2)ほこる。志がおおきい。大言。

蓼 リョウ・リク・たで 艸部

解字 「艸(くさ)+翏(鹿の群れ)」の会意形声。金文からある古い字。金文は上下に艸が描かれており草むらに鹿の群れがいるさまを表した地名。国名。現在の河南省東南部にあった国をいう。のち、タデ科の草に当て、その意味が主流になった。

意味 (1)たで(蓼)。タデ科の一年草。特に、葉に辛味が強く香辛料とするヤナギタデをさす。その辛味を利用して古くから香辛料に使用されてきた。水辺に生えるものが多い。「蓼たで食う虫も好き好き」(蓼の葉は食べると辛いが、それを好んで食べる虫もいる。人の嫌うものを好む者もいれば、人の好む物を嫌う者もいる)「蓼酢たです」(蓼の葉をすってまぜた合せ酢)「蓼冷汁たでひやじる」(蓼の葉を冷や汁に摺り加えたもの)「蓼冷汁天目」( 緑釉兎毫斑碗の別称) (2)草が長くのびたさま。「蓼蓼リョウリョウ」(長く大きいさま)(3)辛苦。くるしみ。(4)国名。「蓼国リョウコク」(商(=殷)の時代から現在の河南省にあった国。紀元前622年に楚国により滅ぼされた) (5)日本の地名。「蓼科たてしな」(長野県茅野市北部に位置する蓼科は、平均標高1,000mを超える高原。夏は国内を代表する避暑地のひとつとして多くの人が訪れる。)

寥 リョウ・さびしい 宀部

解字 「宀(やね・おおい)+翏(=蓼リョウ)」の形声。蓼は、広い草むらに鹿がいるさまを表した字。それに屋根をつけた寥は、屋根・おおいの下が広い状態をいい、広い・空虚・むなしい意。転じて、さびしい・しずか、の意ともなる。

意味 (1)むなしい。空虚。「寥寥リョウリョウ」(うつろでひっそりとしているさま)「寥廓リョウカク」(①うつろ。大きい。②大空。③度量の広いこと) (2)さびしい(寥しい)。「寂寥セキリョウ」(寂も寥も、さびしい意)「寥落リョウラク」(さびしく落ちぶれたさま)

勠 リク・ロク・あわせる 力部

解字 「力(ちから)+翏(鹿の群れ)」の会意。鹿は群れで生活することが多く、ここでは集まる意、これに力がついて、集まった人が力をあわせる意となる。また、同音の戮リクと通用することがある。

意味 (1)あわせる(勠せる)。「勠力協心リクリョクキョウシン」(力を合わせ、心をそろえる)(2)ころす。(=戮リク)

戮 リク・ころす 戈部

解字 「戈(ほこ)+翏(=勠。あわせる)」の会意形声。人をあわせて戈(ほこ)で人を殺すこと。

意味 (1)ころす(戮す)。死刑にする。あわせころす。「殺戮サツリク」(多くの人を殺す)「刑戮ケイリク」(刑罰で殺す。死刑) (2)はずかしめる。はじ。「戮辱リクジョク」(戮も辱も、はずかしめる意) (3)あわせる。力をあわせる。(=勠リク)。「戮力リクリョク」(=勠力)

鹿の角

膠 コウ・キョウ・にかわ 月部にく

解字 「月(肉状にする)+翏(鹿の角)」の会意形声。動物の皮や骨などを煮つめて肉状にしたのち乾燥させて作った接着剤。特に鹿の角から作ったものが最高とされる。

意味 (1)にかわ(膠)。動物の皮や骨などを煮つめて作った接着剤。使うとき水にいれ低温で溶かして用いる。材料により、鹿膠・牛皮膠・兔皮膠・魚膠(鮸にべ膠)などがある。「膠化コウカ」(にかわ状(ゼリー状)になること)「膠漆コウシツ」(にかわと、うるし。親密な間柄。固い友情)「鹿角膠ロッカクキョウ」(鹿角を煎じ詰めて作ったニカワ。生薬ともなる)「鮸膠にべ・にべにかわ」(①ニベ科の海産魚・鮸にべの浮袋を煮て膠にしたもの。②粘着力が強いことから他人に与える親近感。否定表現で用いる)「鮸膠にべもない」(とりつきようもない) (2)ねばりつく。「膠着コウチャク」(膠でくっつけたようにしっかり着く。状況が固定して進展しない) (3)地名。「膠州湾コウシュウワン」(中国山東省南岸にある湾)

樛 キュウ・つが 木部

解字 「木(き)+翏(鹿の角)」の会意形声。木の枝が鹿の角のように曲がっているさま。枝が曲がり垂れている木。日本では「つが」に当てているが、本来は木の枝が曲がる意。

樛枝(「官庄古樟树群」より)

意味 (1)まがる。木の枝が曲がりさがる。「樛木キュウボク」(枝が曲がりたれている木)「樛枝キュウシ」(曲がり垂れた枝)

「南に樛木(きゅうぼく)有り。葛塁(かつるい)之(これ)に累(かさ)なる」(南に枝の曲がった木があり、葛のツルが巻きついている。「詩経・国風・周南」)(2)からまる。まつわる。「樛結キュウケツ」(まつわりつく。からみつく)「樛流キュウリュウ」(めぐりからまる。うねり流れる)(3)[国]つが(樛)。マツ科の常緑高木。栂つがとも書く。

繆 ビュウ・リョウ・ボク・まつわる・あやまる 糸部

解字 「糸(いと)+翏(鹿の角)」の会意形声。鹿の角に糸がからまること。

意味 (1)まつわる(繆わる)。もつれる。まとう。まといつく。からみつく。「綢繆チュウビュウ」(①しっかりからみつける。②慣れ親しむこと)「綢繆未雨チュウビュウミウ」(雨のふる前に、しっかりからみつける。前もって備えをして災いを防ぐこと)「合歓綢繆ゴウカンチュウビュウ」(男女が深く愛し合うこと。男女のむつみあうさま)「繆繞リョウジョウ」(まといつくさま) (2)あやまる(繆る)。まちがえる。(=謬)「繆説ビュウセツ」(=謬説)「乖繆カイビュウ」(あやまりたがう)「繆戻ビュウレイ」(あやまりもとる)

謬 ビュウ・あやまる 言部

解字 「言(ことば)+翏(=繆。もつれる)」の会意形声。言葉がもつれて言い間違えること。

意味 あやまる(謬る)。まちがえる。あやまり。「誤謬ゴビュウ」(誤も謬も、あやまる意)「謬説ビュウセツ」(間違った説)「謬見ビュウケン」(間違った見解)

醪 ロウ・もろみ 酉部

解字 「酉(さけ・発酵する)+翏(=繆。もつれる)」の会意形声。酒が発酵し、器のなかで米や麹がまじりあっている(もつれる)状態。まだ粕を漉していない酒。発音は繆ビュウ・リョウ⇒ロウに変化。

意味 (1)にごりざけ。どぶろく。「濁醪ダクロウ」(濁り酒)「醇醪ジュンロウ」(香りのよい濃い濁り酒) (2)もろみ(醪)。まだかすを漉してない酒や醤油。「醪酒もろみざけ」

その他

廖 リョウ 广部

解字 「广(やね)+翏(リョウ)」の形声。字の構造は寥リョウとほぼ同じであるが、廖は姓を表す字として用いられる。

意味 姓を表す字。「廖仲凱リョウチュウガイ」(清末の革命家)「廖任磊リャオ・レンレイ」(台湾出身のプロ野球選手)

※初稿は、2015.4.11、追加および修正2019.1.13

翏リョウは何を描いたのか?

「翏リョウ」は正体不明の音符である。後漢の[説文解字]は、「羽と㐱シンからなり高く飛ぶなり」としているが、㐱の意味は説明していない。これをうけて[字統]は「鳥の両翼と尾羽の形」とし、㐱を尾羽と解釈している。ほとんどの字書は似たような説明で、鳥が飛ぶ意としている。こうした中で、[角川新字源]は「羽かざりをつけた人のさま+彡」とし髪飾りが美しいと独自の解釈をしている。当初、私は「鳥が飛ぶ説」で翏の音符をもつ字を検証してみたが、当てはまるものはなかった。「羽かざりをつけた人説」も、しっくりこない。中国ネットで調べても、「鳥が飛ぶ説」ばかりである。

最高の膠(にかわ)は鹿の角製

万策尽きた私は、再度、音符・翏リョウを持つ字を細かく点検してみた。そのひとつ膠コウ(にかわ)の字を調べてみた。膠は動物の皮や骨などを煮つめたのち乾燥させて作った接着剤である。元国立民族学博物館・森田恒之氏の「膠の文化」という論文を読んでいると、ハッとする箇所に出会った。

「膠は梓弓を作るときに使う接着剤を意味する言葉である。それが一つの祖語から派生したことまで分かっている。日本語に「にく」という単語がある。和膠の生産者は原料皮を「にく」という。弓師はいまでも仕事で使う膠を「にく」と呼ぶ。「にく」はまさにユーラシア大陸北部で成立した文化を伝える言葉の化石なのだ。その言葉が渡来したのは、コウ(またはキャウ)とよんだ中国語の「膠」が渡来するはるか以前だった。(中略)膠の現地語を教えてくれたチベット人が言った。『最高級品は鹿製だと言うんだけど、チベットには鹿がいないんだ』。すごいヒントだった。日本でも一部の職人や日本画家の間では鹿膠は高級膠の別称だ。ウラル語の専門家に聞いてみた。『(ウラル地方では)膠は昔からオオジカの角製だといっていますね』。

金文の翏は鹿の角

私は金文の翏は鹿の角に似ているな、と前から思っていたのである。そこで「鹿角と膠」でネット検索すると、鹿角膠ロッカクキョウとよぶ「健康食品」を販売する金沢市の老舗薬局のサイトが見つかった。その説明に鹿角膠は「鹿角を煎じ詰めて作ったニカワを鹿角膠といい、シカの角を10cmくらいに切り、数日間水につけてかき混ぜ、水が澄んだあとに繰り返し煎じ、骨質が柔らかくなるまで煮つめて、膠液をろ過した後に加熱濃縮し、成型して乾燥する。一般に縦と横は2~3cm、長さ5cmの黒褐色の方形状で、半透明で光沢がある」と書いてあるではないか。これで鹿角からニカワを作ったことがはっきりし、「健康食品」として生薬的な使われ方をしていることも分かった。そして金文の角のような表現は鹿の角で間違いないと思う。

では、金文の鹿角のそばに描かれている二つないし三つの点、および篆文の彡は何を意味するのか。私はオス鹿の鳴き声の吐息を表したものと思う。秋になると鹿は発情期を迎える。鳴くのは角をもつオスで、鳴く事で、他のオスを威嚇したりメスを呼び寄せようとする。日本の和歌にも「鳴く鹿」を歌ったものは多い。そこで私は翏リョウを角があるオスの鹿が鳴くさまの象形と考えたい。

翏 リョウ <オス鹿が鳴く>

翏 リョウ・リュウ 羽部

解字 金文第一字は鹿の角と鹿が出す吐息を描き、オス鹿が鳴く形。第二字は角の根元が人がかがんだような形にみえるため篆文で、鹿の両角⇒羽、「角の根元+吐息」⇒㐱に変化した翏リョウになった。後漢の[説文解字]が篆文の形から、「羽と㐱からなり高く飛ぶなり」としたため、鳥が高く飛ぶ意があるが、実際はほとんど使われていない。音符となるとき、「オス鹿が鳴く・鹿の群れ」「鹿の角」のイメージがある。

意味 (1)鳥が高く飛ぶ様子。(2)遠くから吹いてくる風の音の形容

イメージ

「オス鹿が鳴く・鹿の群れ」(嘐・蓼・寥・勠・戮)

「鹿の角」(膠・樛・繆・謬・醪)

「その他」(廖)

音の変化 リョウ:蓼・寥・廖 リク:勠・戮 ロウ:醪 ビュウ:繆・謬 キュウ:樛 コウ:嘐・膠

オス鹿が鳴く・鹿の群れ

嘐 コウ・キョウ 口部

解字 「口(くち)+翏(オス鹿が鳴く)」の会意形声。鹿が鳴くように人が口から大きな声を出すこと。

意味 (1)おおげさで、とりとめもない言い方で話す。ほらをふく。言葉が多い。「嘐嘐コウコウ」(大げさに話すさま)(2)ほこる。志がおおきい。大言。

蓼 リョウ・リク・たで 艸部

解字 「艸(くさ)+翏(鹿の群れ)」の会意形声。金文からある古い字。金文は上下に艸が描かれており草むらに鹿の群れがいるさまを表した地名。国名。現在の河南省東南部にあった国をいう。のち、タデ科の草に当て、その意味が主流になった。

意味 (1)たで(蓼)。タデ科の一年草。特に、葉に辛味が強く香辛料とするヤナギタデをさす。その辛味を利用して古くから香辛料に使用されてきた。水辺に生えるものが多い。「蓼たで食う虫も好き好き」(蓼の葉は食べると辛いが、それを好んで食べる虫もいる。人の嫌うものを好む者もいれば、人の好む物を嫌う者もいる)「蓼酢たです」(蓼の葉をすってまぜた合せ酢)「蓼冷汁たでひやじる」(蓼の葉を冷や汁に摺り加えたもの)「蓼冷汁天目」( 緑釉兎毫斑碗の別称) (2)草が長くのびたさま。「蓼蓼リョウリョウ」(長く大きいさま)(3)辛苦。くるしみ。(4)国名。「蓼国リョウコク」(商(=殷)の時代から現在の河南省にあった国。紀元前622年に楚国により滅ぼされた) (5)日本の地名。「蓼科たてしな」(長野県茅野市北部に位置する蓼科は、平均標高1,000mを超える高原。夏は国内を代表する避暑地のひとつとして多くの人が訪れる。)

寥 リョウ・さびしい 宀部

解字 「宀(やね・おおい)+翏(=蓼リョウ)」の形声。蓼は、広い草むらに鹿がいるさまを表した字。それに屋根をつけた寥は、屋根・おおいの下が広い状態をいい、広い・空虚・むなしい意。転じて、さびしい・しずか、の意ともなる。

意味 (1)むなしい。空虚。「寥寥リョウリョウ」(うつろでひっそりとしているさま)「寥廓リョウカク」(①うつろ。大きい。②大空。③度量の広いこと) (2)さびしい(寥しい)。「寂寥セキリョウ」(寂も寥も、さびしい意)「寥落リョウラク」(さびしく落ちぶれたさま)

勠 リク・ロク・あわせる 力部

解字 「力(ちから)+翏(鹿の群れ)」の会意。鹿は群れで生活することが多く、ここでは集まる意、これに力がついて、集まった人が力をあわせる意となる。また、同音の戮リクと通用することがある。

意味 (1)あわせる(勠せる)。「勠力協心リクリョクキョウシン」(力を合わせ、心をそろえる)(2)ころす。(=戮リク)

戮 リク・ころす 戈部

解字 「戈(ほこ)+翏(=勠。あわせる)」の会意形声。人をあわせて戈(ほこ)で人を殺すこと。

意味 (1)ころす(戮す)。死刑にする。あわせころす。「殺戮サツリク」(多くの人を殺す)「刑戮ケイリク」(刑罰で殺す。死刑) (2)はずかしめる。はじ。「戮辱リクジョク」(戮も辱も、はずかしめる意) (3)あわせる。力をあわせる。(=勠リク)。「戮力リクリョク」(=勠力)

鹿の角

膠 コウ・キョウ・にかわ 月部にく

解字 「月(肉状にする)+翏(鹿の角)」の会意形声。動物の皮や骨などを煮つめて肉状にしたのち乾燥させて作った接着剤。特に鹿の角から作ったものが最高とされる。

意味 (1)にかわ(膠)。動物の皮や骨などを煮つめて作った接着剤。使うとき水にいれ低温で溶かして用いる。材料により、鹿膠・牛皮膠・兔皮膠・魚膠(鮸にべ膠)などがある。「膠化コウカ」(にかわ状(ゼリー状)になること)「膠漆コウシツ」(にかわと、うるし。親密な間柄。固い友情)「鹿角膠ロッカクキョウ」(鹿角を煎じ詰めて作ったニカワ。生薬ともなる)「鮸膠にべ・にべにかわ」(①ニベ科の海産魚・鮸にべの浮袋を煮て膠にしたもの。②粘着力が強いことから他人に与える親近感。否定表現で用いる)「鮸膠にべもない」(とりつきようもない) (2)ねばりつく。「膠着コウチャク」(膠でくっつけたようにしっかり着く。状況が固定して進展しない) (3)地名。「膠州湾コウシュウワン」(中国山東省南岸にある湾)

樛 キュウ・つが 木部

解字 「木(き)+翏(鹿の角)」の会意形声。木の枝が鹿の角のように曲がっているさま。枝が曲がり垂れている木。日本では「つが」に当てているが、本来は木の枝が曲がる意。

樛枝(「官庄古樟树群」より)

意味 (1)まがる。木の枝が曲がりさがる。「樛木キュウボク」(枝が曲がりたれている木)「樛枝キュウシ」(曲がり垂れた枝)

「南に樛木(きゅうぼく)有り。葛塁(かつるい)之(これ)に累(かさ)なる」(南に枝の曲がった木があり、葛のツルが巻きついている。「詩経・国風・周南」)(2)からまる。まつわる。「樛結キュウケツ」(まつわりつく。からみつく)「樛流キュウリュウ」(めぐりからまる。うねり流れる)(3)[国]つが(樛)。マツ科の常緑高木。栂つがとも書く。

繆 ビュウ・リョウ・ボク・まつわる・あやまる 糸部

解字 「糸(いと)+翏(鹿の角)」の会意形声。鹿の角に糸がからまること。

意味 (1)まつわる(繆わる)。もつれる。まとう。まといつく。からみつく。「綢繆チュウビュウ」(①しっかりからみつける。②慣れ親しむこと)「綢繆未雨チュウビュウミウ」(雨のふる前に、しっかりからみつける。前もって備えをして災いを防ぐこと)「合歓綢繆ゴウカンチュウビュウ」(男女が深く愛し合うこと。男女のむつみあうさま)「繆繞リョウジョウ」(まといつくさま) (2)あやまる(繆る)。まちがえる。(=謬)「繆説ビュウセツ」(=謬説)「乖繆カイビュウ」(あやまりたがう)「繆戻ビュウレイ」(あやまりもとる)

謬 ビュウ・あやまる 言部

解字 「言(ことば)+翏(=繆。もつれる)」の会意形声。言葉がもつれて言い間違えること。

意味 あやまる(謬る)。まちがえる。あやまり。「誤謬ゴビュウ」(誤も謬も、あやまる意)「謬説ビュウセツ」(間違った説)「謬見ビュウケン」(間違った見解)

醪 ロウ・もろみ 酉部

解字 「酉(さけ・発酵する)+翏(=繆。もつれる)」の会意形声。酒が発酵し、器のなかで米や麹がまじりあっている(もつれる)状態。まだ粕を漉していない酒。発音は繆ビュウ・リョウ⇒ロウに変化。

意味 (1)にごりざけ。どぶろく。「濁醪ダクロウ」(濁り酒)「醇醪ジュンロウ」(香りのよい濃い濁り酒) (2)もろみ(醪)。まだかすを漉してない酒や醤油。「醪酒もろみざけ」

その他

廖 リョウ 广部

解字 「广(やね)+翏(リョウ)」の形声。字の構造は寥リョウとほぼ同じであるが、廖は姓を表す字として用いられる。

意味 姓を表す字。「廖仲凱リョウチュウガイ」(清末の革命家)「廖任磊リャオ・レンレイ」(台湾出身のプロ野球選手)

※初稿は、2015.4.11、追加および修正2019.1.13

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます