改訂しました。

冫[仌] ヒョウ 冫部にすい

解字 篆文は、固まっている氷のかたち。氷の中の筋模様のかたちとされる。のち、仌となり、これが変形して冫となった。氷を意味するが、単独で用いられることなく、氷や冷たい意を中心に部首「冫にすい」として用いられる。

意味 こおり

参考 部首としての「冫にすい」。冫は漢字の左辺(偏)や下部に付いて、氷・冷たい・寒いなどの意を表す。常用漢字で7字、約14,600字を収録する『新漢語林』では48字が収録されている。

常用漢字 7字

冫にすい (部首)

凝ギョウ・こる(冫+音符「疑ギ⇒ギョウ」)

准ジュン・なぞらえる(準の略字)

凄セイ・すごい(冫+音符「妻サイ⇒セイ」)

凍トウ・こおる(冫+音符「東トウ」)

冬トウ・ふゆ(冫を含む会意)

冶ヤ・いる(冫+音符「台タイ⇒ヤ」)

冷レイ・つめたい(冫+音符「令レイ」)

常用漢字以外

凋チョウ・しぼむ(冫+音符「周シュウ⇒チョウ」)

氷[冰]ヒョウ・こおり(水+音符「冫ヒョウ」)

冴ゴ・さえる(冫+音符「牙ガ⇒ゴ」)ほか

イメージ

「こおり」(冫・氷)

「形声字」(馮・凴・憑)

音の変化 ヒョウ:冫・氷・馮・凴・憑

こおり

氷[冰] ヒョウ・こおり・ひ 冫部

解字 金文は氷のかたまりが二つ水に浮いているさま。篆文は冰で「冫(こおり)+水(みず)」の会意形声。水がこおったものの意。旧字まで同じ形が続くが現代字は、冫が一点になって水の左上に付いた形になった。

意味 (1)こおり(氷)。ひ(氷)。「氷河ヒョウガ」「氷雨ひさめ」(①ひょう。②みぞれ)「氷魚ひうお」(アユの稚魚。氷のように透き通っている小魚)(2)こおる(氷る)。「氷結ヒョウケツ」(水がこおること)(3)こおりのように。「氷解ヒョウカイ」(氷がとけるようになくなる)

形声字

馮 ヒョウ・フウ 馬部

解字 「馬(うま)+冫(ヒョウ)」の形声。ヒョウは驫ヒョウ(馬が集団で駆ける)に通じ、馬が速く走ること。また、馬が河を渡ること。

意味 (1)馬が速く走る。さかんなさま。「馮気ヒョウキ」(①さかんな意気、②いきどおる気)(2)(馬に例えて)徒渉する。「馮河ヒョウガ」(歩いて河を渡る。無謀なこと)(3)よる(馮る)。(=凴)。よりかかる。(4)つく(馮く)。(=憑)。(5)姓。「馮夷ヒョウイ・フウイ」とは、黄河の水神の名。馮夷は、もと人名。伝説では、黄河をわたるとき流されて死んだので天帝が黄河の水神としたという。

凴 ヒョウ・もたれる 几部

解字 「几(つくえ)+馮(ヒョウ)」の形声。ヒョウは、凭ヒョウ(もたれる・よる)に通じ、几(つくえ・ひじつき)にもたれる意。凭ヒョウは、「几(つくえ)+任(まかせる)」で、机にひじを任せる(もたれさせる)意。

凴几ヒョウキ(「古道具販売サイト」より)

意味 もたれる(凴る)。よる。よりかかる。「凴几ヒョウキ」(ひじかけ。ひじをもたれさせるもの)「凴欄ヒョウラン」(欄干にもたれる)

憑 ヒョウ・よる・つく・たのむ 心部

解字 「心(こころ)+馮(=凴。もたれる)」の会意形声。もたれる心から、よりかかる・たのむ意となる。また、転じて、相手にとりつく意となる。

意味 (1)よる(憑る)。よりかかる。たのむ(憑む)。たのみとする。「憑拠ヒョウキョ」(よりどころ。根拠)「憑恃ヒョウジ」(よりかかりたのむ。恃ジはたのむ意)「信憑シンピョウ」(信じてたよる)「信憑性シンピョウセイ」(証言などの信用できる度合)(3)つく(憑く)。とりつく。「憑依ヒョウイ」(霊などがのりうつること)「憑き物つきもの」(人にとりつき異常な行動をさせる霊。物の怪)「憑巫よりまし」(神霊がとりつく人間。特に霊媒としての女性や子供。ものつき)

<紫色は常用漢字>

<参考 冫(にすい)が含まれる音符>

冬 トウ・シュウ・ふゆ 冫部

解字 甲骨文は、糸の両端を結びとめた形の象形。糸の末端を結んで終結の意とするもので終の原字。もと、冬は終わる意味で使われていた。金文は間に日を加えて、太陽が終わりに近づく意(冬至)。篆文は日がはずれたが、下に冫(氷)を加えて氷のはる寒い冬を示す。旧字は、「夂(下向きの足:おりる)+冫(氷)」の会意に変化した。氷が降りてくる冬の意。よくみると、現代字は下が冫でない冬である。これでは冬に氷がこない。意味のない変化をしたものである。

意味 ふゆ(冬)。「冬眠トウミン」「越冬エットウ」「冬至トウジ」

音符「冬トウ」の漢字 トウ:冬・疼 シュウ:終・柊・螽

音符「冬トウ」を参照

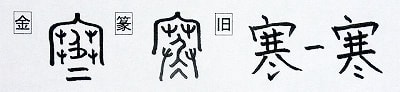

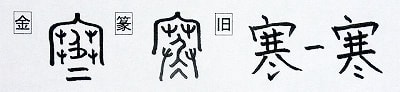

寒 カン・さむい 宀部

解字 金文・篆文とも、「宀(建物)+屮(草)四つ+人+冫(こおり)」の会意。屋内に草を敷きつめ、人(金文は足つき)がその中で冫(こおり=さむさ)を避けている形で、さむい意味を表わす。現代字は「塞ソク」と上部の形は同じになったが、塞はレンガで建物をふさぐ形なのに対し、寒は草を建物に敷きつめて、冷たい物(冫:こおり)が来ないよう防いでいる形である。新字体は冬と同じく下に氷(冫:こおり)がこない寒となったが、この字では寒くならない。

意味 (1)さむい(寒い)。つめたい。「寒気カンキ」「寒帯カンタイ」 (2)さびしい。貧しい。「寒村カンソン」「寒煙カンエン」(ものさびしく立つ煙り)

音符「寒カン」の漢字 カン:寒 ケン:搴・蹇

音符「寒カン」の漢字

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

冫[仌] ヒョウ 冫部にすい

解字 篆文は、固まっている氷のかたち。氷の中の筋模様のかたちとされる。のち、仌となり、これが変形して冫となった。氷を意味するが、単独で用いられることなく、氷や冷たい意を中心に部首「冫にすい」として用いられる。

意味 こおり

参考 部首としての「冫にすい」。冫は漢字の左辺(偏)や下部に付いて、氷・冷たい・寒いなどの意を表す。常用漢字で7字、約14,600字を収録する『新漢語林』では48字が収録されている。

常用漢字 7字

冫にすい (部首)

凝ギョウ・こる(冫+音符「疑ギ⇒ギョウ」)

准ジュン・なぞらえる(準の略字)

凄セイ・すごい(冫+音符「妻サイ⇒セイ」)

凍トウ・こおる(冫+音符「東トウ」)

冬トウ・ふゆ(冫を含む会意)

冶ヤ・いる(冫+音符「台タイ⇒ヤ」)

冷レイ・つめたい(冫+音符「令レイ」)

常用漢字以外

凋チョウ・しぼむ(冫+音符「周シュウ⇒チョウ」)

氷[冰]ヒョウ・こおり(水+音符「冫ヒョウ」)

冴ゴ・さえる(冫+音符「牙ガ⇒ゴ」)ほか

イメージ

「こおり」(冫・氷)

「形声字」(馮・凴・憑)

音の変化 ヒョウ:冫・氷・馮・凴・憑

こおり

氷[冰] ヒョウ・こおり・ひ 冫部

解字 金文は氷のかたまりが二つ水に浮いているさま。篆文は冰で「冫(こおり)+水(みず)」の会意形声。水がこおったものの意。旧字まで同じ形が続くが現代字は、冫が一点になって水の左上に付いた形になった。

意味 (1)こおり(氷)。ひ(氷)。「氷河ヒョウガ」「氷雨ひさめ」(①ひょう。②みぞれ)「氷魚ひうお」(アユの稚魚。氷のように透き通っている小魚)(2)こおる(氷る)。「氷結ヒョウケツ」(水がこおること)(3)こおりのように。「氷解ヒョウカイ」(氷がとけるようになくなる)

形声字

馮 ヒョウ・フウ 馬部

解字 「馬(うま)+冫(ヒョウ)」の形声。ヒョウは驫ヒョウ(馬が集団で駆ける)に通じ、馬が速く走ること。また、馬が河を渡ること。

意味 (1)馬が速く走る。さかんなさま。「馮気ヒョウキ」(①さかんな意気、②いきどおる気)(2)(馬に例えて)徒渉する。「馮河ヒョウガ」(歩いて河を渡る。無謀なこと)(3)よる(馮る)。(=凴)。よりかかる。(4)つく(馮く)。(=憑)。(5)姓。「馮夷ヒョウイ・フウイ」とは、黄河の水神の名。馮夷は、もと人名。伝説では、黄河をわたるとき流されて死んだので天帝が黄河の水神としたという。

凴 ヒョウ・もたれる 几部

解字 「几(つくえ)+馮(ヒョウ)」の形声。ヒョウは、凭ヒョウ(もたれる・よる)に通じ、几(つくえ・ひじつき)にもたれる意。凭ヒョウは、「几(つくえ)+任(まかせる)」で、机にひじを任せる(もたれさせる)意。

凴几ヒョウキ(「古道具販売サイト」より)

意味 もたれる(凴る)。よる。よりかかる。「凴几ヒョウキ」(ひじかけ。ひじをもたれさせるもの)「凴欄ヒョウラン」(欄干にもたれる)

憑 ヒョウ・よる・つく・たのむ 心部

解字 「心(こころ)+馮(=凴。もたれる)」の会意形声。もたれる心から、よりかかる・たのむ意となる。また、転じて、相手にとりつく意となる。

意味 (1)よる(憑る)。よりかかる。たのむ(憑む)。たのみとする。「憑拠ヒョウキョ」(よりどころ。根拠)「憑恃ヒョウジ」(よりかかりたのむ。恃ジはたのむ意)「信憑シンピョウ」(信じてたよる)「信憑性シンピョウセイ」(証言などの信用できる度合)(3)つく(憑く)。とりつく。「憑依ヒョウイ」(霊などがのりうつること)「憑き物つきもの」(人にとりつき異常な行動をさせる霊。物の怪)「憑巫よりまし」(神霊がとりつく人間。特に霊媒としての女性や子供。ものつき)

<紫色は常用漢字>

<参考 冫(にすい)が含まれる音符>

冬 トウ・シュウ・ふゆ 冫部

解字 甲骨文は、糸の両端を結びとめた形の象形。糸の末端を結んで終結の意とするもので終の原字。もと、冬は終わる意味で使われていた。金文は間に日を加えて、太陽が終わりに近づく意(冬至)。篆文は日がはずれたが、下に冫(氷)を加えて氷のはる寒い冬を示す。旧字は、「夂(下向きの足:おりる)+冫(氷)」の会意に変化した。氷が降りてくる冬の意。よくみると、現代字は下が冫でない冬である。これでは冬に氷がこない。意味のない変化をしたものである。

意味 ふゆ(冬)。「冬眠トウミン」「越冬エットウ」「冬至トウジ」

音符「冬トウ」の漢字 トウ:冬・疼 シュウ:終・柊・螽

音符「冬トウ」を参照

寒 カン・さむい 宀部

解字 金文・篆文とも、「宀(建物)+屮(草)四つ+人+冫(こおり)」の会意。屋内に草を敷きつめ、人(金文は足つき)がその中で冫(こおり=さむさ)を避けている形で、さむい意味を表わす。現代字は「塞ソク」と上部の形は同じになったが、塞はレンガで建物をふさぐ形なのに対し、寒は草を建物に敷きつめて、冷たい物(冫:こおり)が来ないよう防いでいる形である。新字体は冬と同じく下に氷(冫:こおり)がこない寒となったが、この字では寒くならない。

意味 (1)さむい(寒い)。つめたい。「寒気カンキ」「寒帯カンタイ」 (2)さびしい。貧しい。「寒村カンソン」「寒煙カンエン」(ものさびしく立つ煙り)

音符「寒カン」の漢字 カン:寒 ケン:搴・蹇

音符「寒カン」の漢字

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます