玉ギョクが左辺(偏)に付くとき、王の形をとり「たまへん」と呼ばれる。なぜだろうか? 王と玉の成り立ちを比較してみよう。

玉 ギョク・たま 玉部

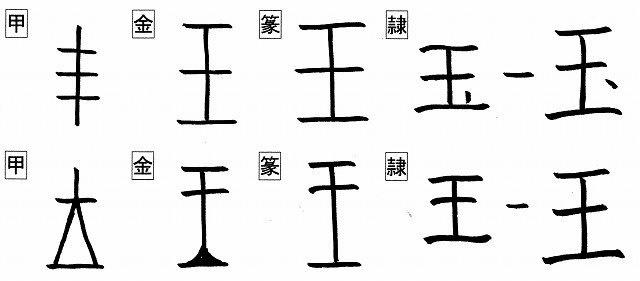

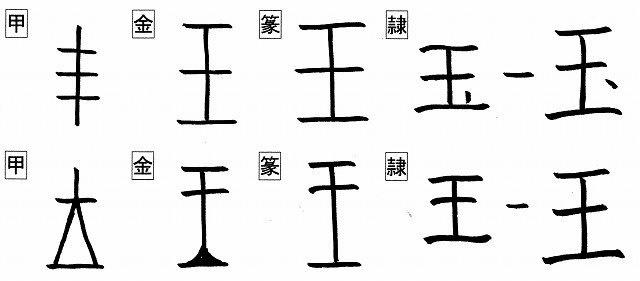

上が玉、下が王

解字 上段の玉の甲骨文字は、三つの玉(宝石)を紐で貫きとおした形の象形。短い横線が玉で、タテ線が紐。古代中国で礼服着用の時などに腰飾りにした。玉は古代人の信仰の対象であり、のち、多く礼器(祭祀や賓客の接待に用いる器)として用いられた。金文から上下の線がとれ、王の形になった。篆文も王の形であるが、王様の王と区別するため、王は上の二横画を接近して書き、玉は等間隔に書いていた。隷書レイショ(漢代の役人が主に用いた書体)や楷書になって、点を加えて玉とし、王と区別 した。

一方、王は大きな戉エツ(まさかり)の刃部を下にして置く形の象形。王位を示す儀式の器として玉座の前におかれた。武器(武力)によって天下を征服した者のこと。篆文では玉と区別するため上の二本の横画を接近していたが、隷書で玉に点が付いたため、楷書で以前の玉の形である王と入れ替わったかたちになった。玉は部首となるが、偏になるとき王の形になる。

意味 (1)美しい石。ぎょく。宝石。「宝玉ホウギョク」(宝として大事にしている玉)「玉石ギョクセキ」(すぐれたものと劣ったもの) (2)たま(玉)。美しい。「玉露ギョクロ」(玉のように美しい露) (3)天子や天皇につける美称。「玉座ギョクザ」「玉音ギョクオン」 (4)たま。真珠。

参考 玉は部首「玉たま」になる。漢字の下部に付いて玉(貴石)の意味を表す。主なものは常用漢字の3字である。

玉ギョク(部首)、璧ヘキ(玉+音符「辟ヘキ」)、璽ジ(玉+音符「爾ジ」)

球キュウにみる「王たまへん」の変遷

下図は篆文~現代(楷書)の球キュウ・たまの変遷、上に玉の部分を抜き出した。

球の篆文は「王+求」である。これは、最初に掲げた玉の篆文を見ると分かる。つまり玉は篆文で王の形だったのである。玉は隷書レイショで点がついた玉になったが、隷書でも左辺(偏)は王のままで、これは現在の楷書に続く。つまり、「王たまへん」は金文・篆文から王のままで、現在まで変わっていないのである。ちなみに、金文からある環カン・珈カの字も、偏は王の形である。なお、楷書(現代の字)では、王の下の横線が右に少し上向きとなる。

玉は漢字の左辺(偏)に付いたとき王の形になり部首「王たまへん・おうへん」になる。常用漢字で12字、約14,600字を収録する『新漢語林』では216字が収録されている。主な字は以下のとおり。

王オウ(部首)、玩ガン(王+音符「元ゲン」)

珠シュ(王+音符「朱シュ」)、珍チン(王+音符「㐱シン」)

現ゲン(王+音符「見ケン」)、球キュウ(王+音符「求キュウ」)

理リ(王+音符「里リ」)、瑠ル(王+音符「留リュウ」)

璃リ(王+音符「离リ」)、環カン(王+音符「睘カン」)

玉 ギョク・たま 玉部

上が玉、下が王

解字 上段の玉の甲骨文字は、三つの玉(宝石)を紐で貫きとおした形の象形。短い横線が玉で、タテ線が紐。古代中国で礼服着用の時などに腰飾りにした。玉は古代人の信仰の対象であり、のち、多く礼器(祭祀や賓客の接待に用いる器)として用いられた。金文から上下の線がとれ、王の形になった。篆文も王の形であるが、王様の王と区別するため、王は上の二横画を接近して書き、玉は等間隔に書いていた。隷書レイショ(漢代の役人が主に用いた書体)や楷書になって、点を加えて玉とし、王と区別 した。

一方、王は大きな戉エツ(まさかり)の刃部を下にして置く形の象形。王位を示す儀式の器として玉座の前におかれた。武器(武力)によって天下を征服した者のこと。篆文では玉と区別するため上の二本の横画を接近していたが、隷書で玉に点が付いたため、楷書で以前の玉の形である王と入れ替わったかたちになった。玉は部首となるが、偏になるとき王の形になる。

意味 (1)美しい石。ぎょく。宝石。「宝玉ホウギョク」(宝として大事にしている玉)「玉石ギョクセキ」(すぐれたものと劣ったもの) (2)たま(玉)。美しい。「玉露ギョクロ」(玉のように美しい露) (3)天子や天皇につける美称。「玉座ギョクザ」「玉音ギョクオン」 (4)たま。真珠。

参考 玉は部首「玉たま」になる。漢字の下部に付いて玉(貴石)の意味を表す。主なものは常用漢字の3字である。

玉ギョク(部首)、璧ヘキ(玉+音符「辟ヘキ」)、璽ジ(玉+音符「爾ジ」)

球キュウにみる「王たまへん」の変遷

下図は篆文~現代(楷書)の球キュウ・たまの変遷、上に玉の部分を抜き出した。

球の篆文は「王+求」である。これは、最初に掲げた玉の篆文を見ると分かる。つまり玉は篆文で王の形だったのである。玉は隷書レイショで点がついた玉になったが、隷書でも左辺(偏)は王のままで、これは現在の楷書に続く。つまり、「王たまへん」は金文・篆文から王のままで、現在まで変わっていないのである。ちなみに、金文からある環カン・珈カの字も、偏は王の形である。なお、楷書(現代の字)では、王の下の横線が右に少し上向きとなる。

玉は漢字の左辺(偏)に付いたとき王の形になり部首「王たまへん・おうへん」になる。常用漢字で12字、約14,600字を収録する『新漢語林』では216字が収録されている。主な字は以下のとおり。

王オウ(部首)、玩ガン(王+音符「元ゲン」)

珠シュ(王+音符「朱シュ」)、珍チン(王+音符「㐱シン」)

現ゲン(王+音符「見ケン」)、球キュウ(王+音符「求キュウ」)

理リ(王+音符「里リ」)、瑠ル(王+音符「留リュウ」)

璃リ(王+音符「离リ」)、環カン(王+音符「睘カン」)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます