時事通信-2017年4月3日

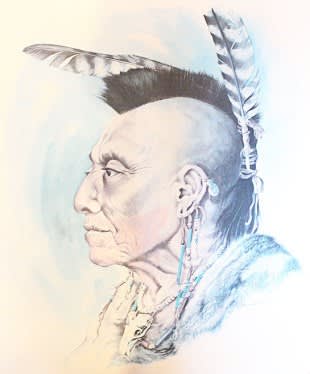

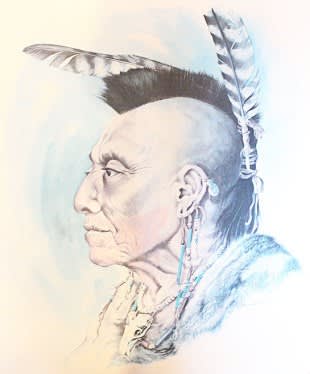

ワンダケの博物館「ONHOUA CHETEK8E」に展示されているヒューロン族の肖像画=カナダ・ケベック【時事通信社】

ヒューロン族との出会い

カナダの先住民、ヒューロン族の男性は嘆いていた。「伝統を守り、森の中で暮らしたい」-。遠くを見つめ、「時代の波が訪れ、独自の文化が薄れつつある」と肩を落とした。

カナダ・ケベック州にあるヒューロン族の「居留地」、ワンダケでの一幕だ。先住民は居留地で暮らしていれば、政府から優遇措置を受けることができるのだが、より良い生活条件を求め、都市部に移住するケースが後を絶たず、ケベックではフランス系カナダ人「ケベコワ」との同化が進みつつある。

ワンダケには、先住民の歴史や文化を紹介する興味深い施設がそろう。そこで、伝説や歴史に耳を傾けることで、ヒューロン族が持つ優れた創造力や適応性を知るとともに、文化継承の難しさを目の当たりにした。(時事ドットコム編集部 堀尾晃宏)

カナダで暮らす先住民のルーツは、北東アジアからベーリング海を越えて到達したとされる。氷河期末に動物を追って南下し、東部のケベックや沿岸地域へ移動。その後定住し、「スリー・シスターズ」と呼ばれた三種の作物「トウモロコシ」「カボチャ」「豆」が栽培され、集落を形成していった。

16世紀になると欧州の漁師がカナダ近海で釣り上げたタラを先住民と取引。17世紀にはカナダの礎を築くことになるビーバーの毛皮交易が始まった。柔らかい内毛で作られた帽子を欧州貴族や富裕層が「地位の象徴」とするほど珍重。欧州人は自らの手で猟は行わず、ナイフや鉄器、酒類、毛布などを先住民に提供し、代わりにビーバーの毛皮を受け取った。

ヒューロン族のルーツはもともと、カナダのヒューロン湖やオンタリオ湖の周辺で活動していた。生活を豊かにする毛皮取引を支配するため、先住民の部族間などで対立が起こり、後に「ビーバー戦争」と名付けられてしまうほど、ビーバーを巡り激しい戦いが繰り返された。敗者となったヒューロン族は、住まいを追われ、飲み水に恵まれたワンダケに移住した。

現在、2.5キロ四方のワンダケに暮らすヒューロン族は約500人。種族が管理する小学校や警察、消防署などが置かれ、この中では税金の一部が免除されている。政府は、かつて先住民から不当に土地を手に入れたことに対し、その子孫に優遇措置が受けられる居留地という形で補償を続けている。

ヒューロン族の文化を体験

ケベックが厳冬を迎える2月の上旬、ワンダケでヒューロン族の文化が体験できる「ONHOUA CHETEK8E」に足を運んだ。直訳すると「昨日から今日まで」を意味する部族語が付けられたこの施設は、ケベックで1697年ごろに存在していた典型的な村を再現している。

種族の一人ブリアン・アタティスさん(52)に案内され、深く雪が積もる敷地内に入り、黒々としたかまぼこ型のドームに向かった。

この建物は、先住民が500年ごろから暮らしていた共同住宅「ロングハウス」。足を踏み入れると、中は体育館のような造りで、中央の通路を挟んで左右に高床式の居住エリアが設けられている。

床上部分には、葉の付いたモミの木の枝が重ねられ、その上を毛皮や布が覆う。地面では薪が燃え、火は向かい合う2家族が管理していた。

ヒューロン300年の歴史で、男たちは猟や戦争で家を空けることが多かったため、女たちが家長となり子孫を守った。

このロングハウスは6家族用で、40~50人が暮らせる大きさ。家族が増えていくと規模も大きくなり、100メートルを超える巨大ロングハウスも存在していたという。

ロングハウスを通り抜け、反対側から出ると、そこには薫製を作るための小屋が置かれていた。魚は1~2時間、肉は3~4時間ででき上がり、1度スモークすると数カ月間保存ができた。隣には、はしご状の板にトラウトやサーモンなど魚の模型が乗り、干物を作る様子を再現。獲物が少ない冬の時期の食物を確保するヒューロン族の工夫をうかがい知ることができた。

その先には、男たちが心の浄化やリラックス、瞑想(めいそう)のために利用したというサウナが設けられていた。小ぶりなのだが最大で8人が入ったというこのテントは、焼いた石に水を掛け、蒸気で熱していた。ここで重要な会議がしばしば開かれ、24時間何も食べずに出てこなかったこともあったという。

生活のスタイルは女たちが常に決めていたことから、男たちのよりどころとなっていたのかもしれない。

呪術師が控える部屋も

次に入ったのは、目に見えない病気も治療した病院のような施設「メディスンマンルーム」。ここには3人の男性が常駐していた。症状によりそれぞれ役目があり、植物由来の薬を施す人、精神的な病に対処する人、そして邪悪な霊を追い払う呪術師。

精神的な対応では、円形の枠内にクモの巣状に糸を張り巡らした「ドリームキャッチャー」という器具が使用された。心に影響を及ぼす悪夢は糸で絡め取り、翌朝、陽の光に当てて消滅させる。一方、良い夢は円形の下に飾られた羽をつかむと実現するのだという。強力な痛みの場合は悪魔の仕業とされ、呪術師が恐ろしい顔のマスクをかぶり、魔法の呪文を唱えて追い出した。施設内は、神聖な道具が並ぶことから撮影は禁止されている。

このほか、シカの追い込み猟のジオラマやビーバーのはく製、にぎわう村を描いた絵、魚を獲るための仕掛けなど当時の様子を表す展示や、ワンダケ名産のカヌーをはじめ、部族間で取引した工芸品の数々が紹介されていた。

敷地を一通り巡った後、信仰の世界観を表し、病を遠ざける聖なる輪「メディスン・ホイール」作りに挑戦した。手の甲ほどの輪に、カラフルなビーズを付けたスエードの糸で十字を作り、周囲を鳥の羽で飾っていく。細い穴に糸を通したり、端を結び付けたりするところは繊細さが求められる。出来上がってみると、いびつなのだが、神秘的な道具に見えるから不思議なものだ。

冒頭で紹介した男性というのは、施設を案内してくれたアタティス氏のこと。メディスンホイールが完成した後、声を絞り出すようにしてゆっくりと話し始めた。

「正直言って、今は必ずしも幸せではない」

「こういった社会ではなく、伝統を守り、森の中で暮らしたい」

「インターネットなど新しい時代の波が訪れ、独自の文化が薄れつつある」

「このような状況に大変危惧を抱いている」

ホイールを作っている時のやさしい表情から一変し、深い悲哀がアタティス氏を包んでいた。

深い雪の中で狩り体験

アタティス氏の施設を出た後、ワンダケに構える宿泊施設「プルミエ・ネーションズ」を訪れた。ヒューロン族の血を引く、ワンダケ観光局のデニス・ニアジェットさん(31)に案内され、屋外でスノーシュー(西洋かんじき)を履き、裏庭の雪原に足を踏み入れていった。

民族衣装に身を包んだ男性が、筆者ら一行を先導した。彼の名はブライアン・ブラックバーンさん(32)。ヒューロン族の一人だが、ニアジェットさん同様、顔つきは先住民というよりは、欧州人(ケベコワ)のように見える。冬の時期、祖先がどのように狩猟を行い、生活していたのか、足跡のない道を踏みしめながら、説明していく。

「狩りは午前6時ごろから始めた、それはなぜか」。ブラックバーンさんは参加者に問い掛ける。一呼吸置き、「真っ白な雪の上にオオカミの通った跡だけ残っているからだ。それをたどれば獲物の近くに行ける」と眼光鋭く話す。ヒューロン族は、クマやシカ、ウサギなどを狙ったという。

陽の光をまぶしく反射する川の脇を奥まで進んで行くと、止まるように指示を受けた。ブラックバーンさんは10メートルほど先へ駆けていき、高さ1.5メートルほどの枝に、木の板をくくりつけた。そして元の場所に戻り、背中に担いだ弓を取り出し、矢をつがえた。

当時の弓を再現した簡単な作りだが、しっかりと放たれ、勢いよく飛んでいく。的をかすめ、少し照れるブラックバーンさんに勧められ、弓を手にしてみた。引いてみると、かなり力が必要だ。

矢の先を木の板に向け指を離すと、外れるどころか見当たらなくなるほど遠くに飛んでいってしまった。腕が確かなら獲物に気付かれず、かなり離れた場所から狙うこともできたに違いない。

この狩り体験は、「狼の道を行く」と題したホテルの人気アクティビティー。歴史、文化を子どもに学ばせようと、家族連れで参加するケースが多いという。

この後、敷地内に設けられたロングハウスの外で、伝統食「バノック」を口にした。トウモロコシの粉と小麦を練り、木に巻いて、そのまま火であぶった簡素なパンだ。

焼きたてということもあり、香ばしく、モチモチとしていてお餅のような味わい。これならば、食料が少ない時期でも十分におなかを満たすことができただろう。

ブラックバーンさんはバノックを焼いた火の横に腰掛け、鹿の皮が張られた太鼓をたたきながら、ヒューロン語で歌い始めた。種族の伝説を曲にのせたもので、かつては両親や祖父母が子どもに語り聞かせていたもの。言葉は必ず四つのフレーズが繰り返され、記憶に残りやすい。このようにして代々、文化は引き継がれてきた。

ヒューロン語は約300語あるのだが、居留地は大都市のケベック・シティーに近いため、種族の言葉が失われつつあるという。現在、話すことができるのは50人程度。小学校では言語を残すため、ヒューロン語の授業が実施されている。

伝説と女性中心の文化

ホテルに併設される「ヒューロン-ワンダット・ミュージアム」は、ヒューロン族の暮らしや文化を学ぶことができる博物館。入り口の床から展示は始まり、ヒューロン族で世界の始まりとされる伝説が描かれていた。水から浮かんできたカメの甲羅が丘になり、天空から落ちてきた女性がその背中の上で火を焚き、出た灰が周辺に降り注ぎ、世界の大地になったとされる。

真意のほどは定かでないが、ニアジェットさんによると、今でもヒューロン族の半数近くは、この伝説を信じているのだという。

展示室は、近代的な装いで薄暗い森の中をイメージした造り。ヒューロン族が暮らしていた静かな土地がモチーフになっている。床面積は1600平方メートルに及び、100を超える展示物を紹介。中央には、ワンダケに生息する10種類の木が、高い天井に届かんばかりに鎮座していた。

こうこうと輝くショーケースは扇状に並び、この地の文化を支えてきた品々が、時代を追って飾られていた。ケベックの人気者「ボノム」が腰に巻くベルト「サッシュ」やワンダケから世界に届けられているスノーシューの元祖「かんじき」、そして日本でも冬の定番となっているスエード靴「モカシン」も置かれていた。

カナダを巡る戦争でフランスがイギリスに敗北して以降は、近代文明に染まっていくさまが見て取れ、英国調の華やかな衣装や楽器、そしてまばゆい光を放つ宝石などが来場者を釘付けにしていた。

1867年にカナダが建国され、ケベコワとの交流が進んでいくが、その功労者として展示されていた写真が特に印象に残った。その姿は男性でなく女性。世界的にウーマンリブが巻き起こるはるか前だ。今でもヒューロンで女性中心の文化は続いていると、ニアジェットさんは話す。

博物館を後にし、気掛かりになっていたことをブラックバーンさんに聞いてみた。居留地を若者はどのように思っているのか。「伝統的な場所」「文化の維持」「みな家族」「他の神が居ない」とアタティス氏が満足しそうな回答があった。

しかし、政府から受けている優遇措置については「生まれる前に決まっていた。特別だとは思っていない」と話し、「私はケベコアだ」と予想だにしなかった言葉が飛び出した。措置について「今後は変わっていくだろう」と語気を強めた。

アタティス氏が懸念する「新しい文化の波」は、今後ヒューロン族をどのように変貌させていくのか、目が離せない思いがしてきた。

先住民の踊り「パウワウ・ダンス」

アジアからベーリング海を渡って来たとされる先住民の祖先は、北米にとどまらず、南米大陸まで到達し、ペルーで一大帝国を築き上げたインカの民族も同じルーツとされている。カナダでファースト・ネーション、米国ではネイティブ・アメリカン(インディアン)と呼ばれる先住民にとって、もともと、両国に国境などなく、種族や言語が異なれど、文化や生活様式においては共通とされるものが多い。

「パウワウ・ダンス」はその一つ。米国だけでなく、カナダでも伝統の踊りとして、披露されている。ワンダケに暮らすヒューロン族で、パウワウ・ダンサーとしても活躍するアローセン・マリソンさん(35)に、パウワウの魅力などを聞いてみた。

パウワウは5歳の頃に始めたアローセンさん。成人し、各国を旅することにより、自分のツールの大切さを再発見したという。2年前、ダンスを通じて知り合ったヒューロン族ではない男性、ブライス・マリソンさん(44)と結ばれ、伝統のパウワウを守っていくことを誓い合った。

ワンダケでパウワウを披露する人はいなかったが、2人が踊るようになり、今はダンサーの数が約20人に増えたという。祖先の衣装を着けてほしいと、持ち寄ってくる人が現れるなど、「会場は人々とのつながりが生まれる場にもなっている」とブライスさんは話す。

「精霊なる魂に感謝しながら舞っている」と神妙な面持ちで語るアローセンさんは、「病に苦しむ人の周りで踊り、ヒーリング効果で治癒させるといった力もパウワウは秘めている」と力説する。

現在のパウワウ・ダンスは主に競技会として開催され、7カテゴリーが実施されている。戦士の踊りを表す男性の「メンズトラディショナル」や鈴を付けてつま先立ちで踊る女性の「ジングルダンス」、男女別の「ファンシーダンス」、動物を表した「チキンダンス」など、部族で伝わるパウワウがお披露目される。

競技会は夏の期間に開催され、その間毎週末、夫妻は各地でパフォーマンスをするという。本業はそれぞれ別にあり、ブライスさんは美容師、アローセンさんはワンダケ観光局に勤務している。パウワウの衣装を身にまとった写真を見ると、目の前に座る穏やかな表情の人とは思えないほど、精悍(せいかん)な姿だ。

「パウワウは生活そのもの」と話す二人は、「多くの人とパウワウを共有し、継承していくことがなによりも大切」と決意をあらわにしていた。

シスター体験ができる北米最古の病院

今回、フランスからの入植者を祖先に持つケベコワの歴史、文化も見詰めてみた。

ケベック州の州都ケベック・シティーで、北米最古の病院とされる「オーガスティン修道院」を訪問した。カナダ政府の支援などにより2015年、ホテルと博物館を敷地内に開業した。

修道院が建造されたのは1644年。近代的な病院施設ができる前まで、修道院は病院の機能も果たしており、投薬や手術も行われていた。

館内には約1000点が展示され、収蔵品は4万点に及ぶ。キリストやマリア像をはじめ、各種の宗教画や調度品が並び、治療の際に使用した手術道具や薬なども紹介されていた。

厳かな雰囲気のホテルは、修道院のシスターが実際使用していた部屋に泊まることができる。施設オープンに当たり新築された棟にも客室は設けられているが、全室でテレビは置かれていない。

古い建物の階段やドアは、斜めに傾いたまま。このホテルでは、建物に刻まれた歴史も楽しむことができる。

施設の設計から携わっているマネージャーのマリー・イブペロンさん(40)は、「アスペルガー症候群を治療する親子を預かりケアするなど、宿泊料金は重病患者などの支援に活用され、利用することによって社会に貢献できる」と意義を説明してくれた。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

今年、カナダは建国150周年を迎える。ケベックで先住民やケベコワの歴史や文化に触れることにより、成り立ちや大国へと成長する発展の一部を垣間見ることができた。

今回、唯一気掛かりとして残ったのは、ヒューロン族の今後についてだ。ワンダケの施設に大勢の観光客が訪れ、その結果、居留地が繁栄して文化を継承していく若者が増え、末永く部族が続くことを願わずにはいられない。

〔取材協力〕カナダ観光局 Québec City Tourism

http://www.jiji.com/jc/v4?id=20170330huron0001