日本語教育能力検定試験の自己採点を終えて,ホッとした気分で出勤した火曜日,

もうひとつ別の喜びの報が届いていた。

春先に苦労してまとめた原稿が掲載されている課題研究のワークブックがついに完成したのである。

第一学習社刊 「これからはじめる探求学習」

今年度入学の高校1年生から学習指導要領が改訂され,これまで「総合的な学習の時間」として実施されてきた科目が「総合的な探究の時間」に変更された。

この教材はその動きに対応して企画編集されたもので,未だ特別な指導プログラムやノウハウを持っていない学校で,普通の高校生に対して指導を行うことが容易にできるように作られている。

これが目次,4部構成になっている

第1章は講義編。探求学習のための情報収集の仕方やまとめ方が,マンガイラスト入りで分かり易く解説されている。

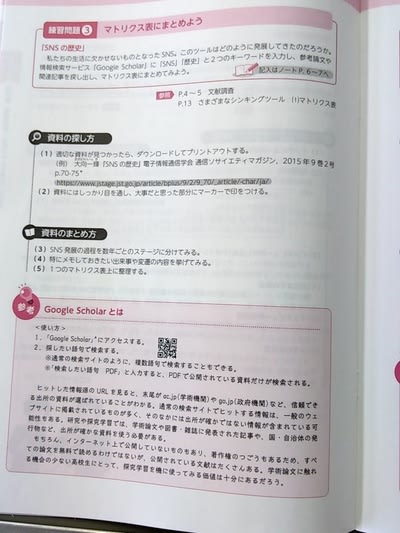

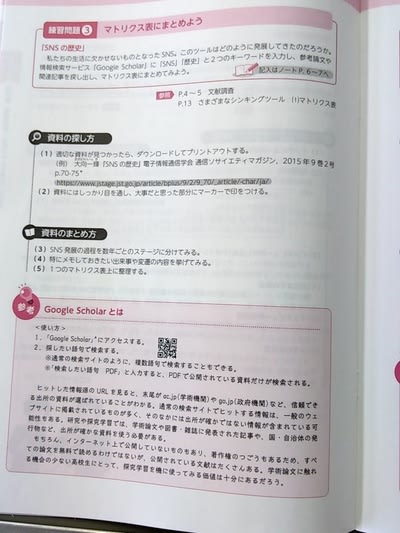

sunQが執筆した第2章は練習編。第1章で学んだ様々な情報収集方法とまとめ方を実際に練習問題に取り組みながら身に着けていく。昨年度SGHの課題研究を担当して感じた憤りをモチベーションに,頑張って書き上げた。どのような練習過程を積めば,生徒たちが自力で探求学習に取り組む力が養えるか?自問自答しながらいろいろ文献を探し,推敲を重ね,納得いくものができたと思う。

一番力を入れたのは,ネットで論文検索サイトから論文を調べるノウハウを伝えること。

SNSなど高校生にとって身近なテーマを練習問題に取り上げ,検索から得られるであろう論文を先回りして読み,有益なものをいくつか紹介,さらにそれらを読んで得られる情報のまとめ例まで示した。

有名な検索サイトgoogle scholar の使い方を解説

ネットのみに頼るのではなく,図書館で新書を読むことも有効であること,政府や地方公共団体が発表する統計資料を活用することも大事だと強調した。

得られた情報を,バタフライチャートやフィッシュボーンなどの新しいシンキングツールを用いてまとめるとこのようになる。

いずれのページにも詳しい手順や考え方を示しているので,学習者はよく読んで,模範例を参考に自分の回答を作っていけば,自然に情報の調べ方・まとめ方が身についてくる…

それを目指して原稿を書いたつもりである。

第3章は実践編。実際に研究課題を設定するためのヒントがとても充実している。

最後第4章はポスター発表とプレゼン発表の方法のミニマムが示されている。

分量も多すぎず,表現も平易,本当に良い教材が出来たと思う。関係者のみなさん!

ぜひ,ぜひ この本を使ってください。よろしくね

もうひとつ別の喜びの報が届いていた。

春先に苦労してまとめた原稿が掲載されている課題研究のワークブックがついに完成したのである。

第一学習社刊 「これからはじめる探求学習」

今年度入学の高校1年生から学習指導要領が改訂され,これまで「総合的な学習の時間」として実施されてきた科目が「総合的な探究の時間」に変更された。

この教材はその動きに対応して企画編集されたもので,未だ特別な指導プログラムやノウハウを持っていない学校で,普通の高校生に対して指導を行うことが容易にできるように作られている。

これが目次,4部構成になっている

第1章は講義編。探求学習のための情報収集の仕方やまとめ方が,マンガイラスト入りで分かり易く解説されている。

sunQが執筆した第2章は練習編。第1章で学んだ様々な情報収集方法とまとめ方を実際に練習問題に取り組みながら身に着けていく。昨年度SGHの課題研究を担当して感じた憤りをモチベーションに,頑張って書き上げた。どのような練習過程を積めば,生徒たちが自力で探求学習に取り組む力が養えるか?自問自答しながらいろいろ文献を探し,推敲を重ね,納得いくものができたと思う。

一番力を入れたのは,ネットで論文検索サイトから論文を調べるノウハウを伝えること。

SNSなど高校生にとって身近なテーマを練習問題に取り上げ,検索から得られるであろう論文を先回りして読み,有益なものをいくつか紹介,さらにそれらを読んで得られる情報のまとめ例まで示した。

有名な検索サイトgoogle scholar の使い方を解説

ネットのみに頼るのではなく,図書館で新書を読むことも有効であること,政府や地方公共団体が発表する統計資料を活用することも大事だと強調した。

得られた情報を,バタフライチャートやフィッシュボーンなどの新しいシンキングツールを用いてまとめるとこのようになる。

いずれのページにも詳しい手順や考え方を示しているので,学習者はよく読んで,模範例を参考に自分の回答を作っていけば,自然に情報の調べ方・まとめ方が身についてくる…

それを目指して原稿を書いたつもりである。

第3章は実践編。実際に研究課題を設定するためのヒントがとても充実している。

最後第4章はポスター発表とプレゼン発表の方法のミニマムが示されている。

分量も多すぎず,表現も平易,本当に良い教材が出来たと思う。関係者のみなさん!

ぜひ,ぜひ この本を使ってください。よろしくね