今年も確定申告のシーズンがやって来た。

Suさんは2023年までは常勤職員だったので、学校事務室が全てをやってくれていた(年末調整)が、昨年からは非常勤で複数の勤務先があるため、自分で確定申告しなければならなくなった。

申告書は、原則住所地を管轄する税務署に提出しなければならないが、近年はマイナンバーカードを利用しオンライン提出ができるので、もちろんSuさんは、このシステムを使う。必要な数値を入力しながら、よくわからない用語を調べていくと、今まで良く分かっていなかった税のしくみが分かって来る。概要は理解してるつもりだったけど、やっぱりお金の計算はややっこしいから、やってくれる人に任せっぱなしだったんだよねー。

いちばん基本的なことなのに理解していなかったのは、収入と所得の違い 。個人事業をやっている人は、収入から必要経費を引いて所得を計算するという原則は知っていたんだけど、給与所得者には必要経費は無いものと思っていた

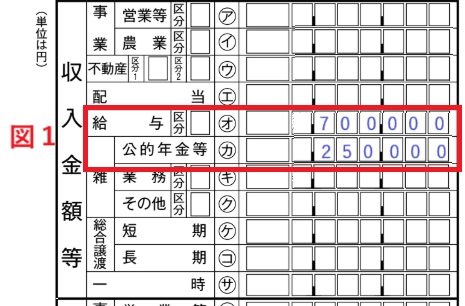

。個人事業をやっている人は、収入から必要経費を引いて所得を計算するという原則は知っていたんだけど、給与所得者には必要経費は無いものと思っていた でも本当は給与所得控除という制度があり、必要経費を差し引くのと同じようなことが行なわれている。例えば図1の収入金額欄では給与金額は70万円だけど、図2の所得金額欄では給与金額が15万円になっている。年収が162.5万円以下の場合は、一律55万円が控除されるからだ(それ以上の場合は、既定の計算式に従って控除額が決定される)。

でも本当は給与所得控除という制度があり、必要経費を差し引くのと同じようなことが行なわれている。例えば図1の収入金額欄では給与金額は70万円だけど、図2の所得金額欄では給与金額が15万円になっている。年収が162.5万円以下の場合は、一律55万円が控除されるからだ(それ以上の場合は、既定の計算式に従って控除額が決定される)。

※図中の青字の金額は、リアルなものではありません

年金をもらっている場合、給与控除とは異なる計算式があり、収入が130万円未満の場合、50万円が控除される。もし25万円もらっていれば、25-50=-25 とマイナスになるので、所得金額はゼロになる。

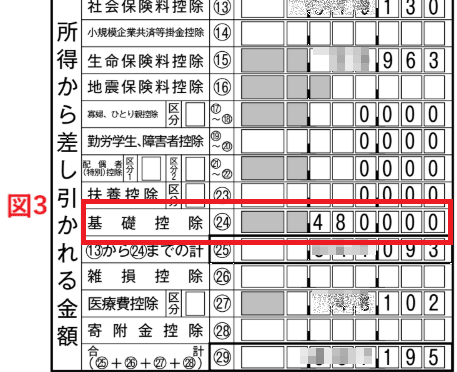

所得税、住民税、健康保険税は、各人の所得が元になって決定されるが、図2で算出された合計所得金額から、図3・所得から差し引かれる金額の合計額を差し引いたものが基準になる。図3のとおり、社会保険料・生命保険料・医療費などが差し引かれるが、注目すべきは基礎控除・48万円が全ての人に適用されることだろう。前述の給与所得控除55万円+基礎控除48円=103万円となるため、103万円以下の給与収入だけしかない人は各種税の納付が免除される(いわゆる103万円の壁)。

常勤で十分な給与を得ていた時には、あまり気にしてなかったけど、現状だと税金いくら払うのかは重要な問題。所得税・住民税は問題ないけど、国民健康保険料は厳しいなー ともあれ、オンラインで申告書を提出し終わり、一段落のSuさんでありました。

ともあれ、オンラインで申告書を提出し終わり、一段落のSuさんでありました。