今年の梅雨時期の雨の日には、山には登らずに滝巡りに何回か出かけた。

その滝巡りの中で高知県の香美市の大荒の滝は、

紅葉の名所だというのを知った。その時に一緒に歩いたやっさんと

秋にまた来てみたいねと話をしたのを思い出し、先週の小豆島に続いて

紅葉狩りに出かけてきた。ここ最近は暖かい日が続いたので、南国高知なら

まだ紅葉が見られるかもしれないという魂胆だ。しかもその大荒の滝に行く途中には

どうやら御在所山の登山口があるらしい。よしよし、御在所山に

登った後に、紅葉狩りをすれば一石二鳥。と言う事で、いつものように丸亀を6時に出発した。

大荒の滝への道の途中にある木馬(きんま)茶屋の前の駐車場に車を停め、

身支度を始める。木馬(きんま)は昭和30年代ころまでに木材や木炭の搬出に使われたソリで、

木馬茶屋はその木馬を引く人たちが休憩した場所だそうだ。

その茶屋の横が御在所山への登山口となる。

しばらくの間は車道を歩いて行く。道の脇には原木を組んで椎茸の栽培が行われていた。

後で知ったことだが、ここで栽培されている椎茸は、『御在所しいたけ』として

地元の物産として有名な椎茸らしい。

車道を10分ほど歩くと最終民家があり、大きな登山口の案内板の横から登山道が始まり

植林された杉林の中を道は続いていく。

しばらくすると道の両側には、石積みに囲まれた平らになった場所があった。

おそらく民家の跡だと思うが、以前にはこの辺りまで集落があったのかもしれない。

道の途中には2カ所ほど水飲み場があり、さらに登って行くと杉林は間伐や枝打ちされて

どんどん周りの明るさが増してきた。

登山道は梅久保からの林道に飛び出した。林道には間伐作業の車が数台停まっていて、

広場になった場所に韮生山祇神社の鳥居があり、もう終盤のイチョウの木を

眺めながらベンチに腰掛け休憩をとる。ここまで駐車場から約50分。

ベンチに座りながら話の流れで杉さんが波平さんに

体重を聞いていた。どちらも自分の方が軽いと思っていたのか、波平さんの体重を聞いた杉さんが

『え?』と不服そうな顔をした。広場ではその昔に奉納相撲が行われていた土俵の跡がある。

思わず二人が四つになった姿を想像してしまった。(笑)

鳥居を潜ると御在所山名物?の石段が始まる。まだこの時点では余裕だが、

自然石のままの石段の踏面はガタガタしていて、

所々段差が高くなっている場所もあり登りづらく、一段一段ゆっくりと登って行く。

どこまでも続く石段にメンバーの足取りもいつになく重たい。

この辺りから杉の巨木が目立つようになってきた。

石段が終わるとしばらくは地道になる。急な坂でも石段に比べると

圧倒的に歩きやすい。

道の脇に夫婦杉と書かれた2本の杉が並んでいたが、

片方の夫杉はその面影もなく折れてしまっている。

『夫婦杉じゃなくて、後家杉やね!』

夫婦杉を過ぎると巨岩の下の小さな洞窟の中にお地蔵さんが祀られ、その前が水場になっていた。

水場から落ち葉が積もり滑りやすい急坂を登ると展望台に着いた。

曇天の下で遠くまでは見渡せないが、晴れていれば高知の市街地まで見られたかもしれない。

展望台からはまた石段が始まる。しかも尻見坂と名付けられるほどの急な石段。

麺法師さんのお尻を見ながら登って行く。

尻見坂を登った所には『入山安全祈願所』と書かれた祠があった。

こんな途中でなく、参道入り口にあってもいいのに思ったが、不遜な考え方をしていると

事故でもあったらいけないので、浮かんだ気持ちを直ぐに打ち消した。

相変わらず石段は延々と続いている。そして我々は修行僧のように、ひたすら足をあげていく。

レッド・ツェッペリンの曲だったが、天国への階段という曲があったが、

この石段は真逆な地獄への階段だ。

石段の先にはまた狛犬が見えた。麺法師さんに『狛犬が見えるから山頂も近いかも?』と言ったが、

これが偽ピークならぬすぐ上にある大日如来の祠の偽狛犬だった。そしてさらに道は続いていく。

杉林の地道になったのが束の間、また石段が始まる。

『もういいです!満腹でこれ以上は食べれません!』 (T_T)

ここまで来ても元気なあっちゃんは苦も無く登っているが、

リバウンドで最近太ったせいなのかセニョさんは苦しんでいる。

石積みに囲われた場所には今度は狛犬ならぬ狛鷹があった。

片方の鷹の首は折れ、もう片方の鷹の足元にある石もけっして動かしてはいけない。

ひなちゃんがその石を動かそうとしたら、鷹がひっくり返りそうになったそうだ。

普通どこの神社の石段も、段数が多い所は何段の石段と数えられているが、

この韮生山祇神社の石段は朽ちかけた石段もあり数えづらく、

それ以上にこの苦しさに数える気も起らないのだろう。後でどこを調べても出てこない。

八十八カ所の石仏も余裕もなくて横目で眺めて通過するだけ。

いつもの事だがひなちゃんは、ペースはゆっくりだが、

コツコツと立ち止まることなく粘り強く登ってくる。

その内に石灯篭が現れた。この灯篭も先ほどの狛鷹と同じように片方は火袋から上が朽ちている。

もう一つも台座が開いて灯篭の足が又裂きのようになって、今にも崩れそうだ。

灯篭を過ぎるとやっと韮生山祇神社(にろおやまずみじんじゃ)に着いた。

立派な鳥居に社殿をよくもこんな山の奥に造ったもんだと、ひとしりき感心する。

ここでは愛嬌のある顔の狛犬が、疲れ切って何とか登って来たメンバーを癒してくれる。

御在所山の三角点はその奥にあった。

三角点の奥には展望所があり、晴れていれば剣山から天狗塚までの

山並みが望めるようだが、今日の空模様の下ではほとんど特定できない。

未だ時間は11時。少し早いので記念撮影をした後は下山後に昼食を摂る事にして山頂をあとにした。

登りに比べれば心臓の負担は格段に違うが、同じように荒れた石段はとにかく歩きづらく、

あまりスピードはあがらない。急な場所では登りでは使わなかったロープが重宝した。

長い長い石段を下りきると、広場まで戻ってきた。ここまで降りってくるとやっとひと段落。

一息入れてさらに登山道を降りて行く。

ここからの下りの道は先ほどまでの石段の下りに比べると天と地の差。

次第にメンバーのペースも上がってくる。

途中にある大正15年に建てられた手やり石には五山所道と書かれている。

御在所山は元々は五山所と呼ばれていたのだろうか?

車道まで戻ると駐車場まではもうすぐ。周りの景色に目をやる余裕も出てくる。

傍らに咲く黄色く小さな花を見てゆかりんが

『この花の名前は?』と聞いてくるが、花音痴の私に聞くのは間違い。

帰って流れ星さんのレポートにはシマカンギクと書かれていた。

駐車場まで戻って木馬茶屋の軒先を借りてゆっくりとお昼にする。

お昼ご飯の後は次のお目当ての大荒の滝を目指す。

普段ならもみじ祭で賑わうもみじ峡も駐車場には他の車の姿はなく、

もちろん人影もない遊歩道を歩いて行く。

遊歩道と言っても登山道のような道。御在所山から降りてきて着込んだ上着のせいで

汗がじわじわと出てきた。遊歩道の入り口からは150mほどで、最初の岩屋の滝に着いた。

前回尋ねて来た時は天候も悪く、小さな滝の印象だったが、どうして2段に分かれて

流れ落ちる滝は見応えがある。

岩屋の滝からの道も所々でザレた場所があり、ザレ場恐怖症の杉さんは難儀していたようだ。

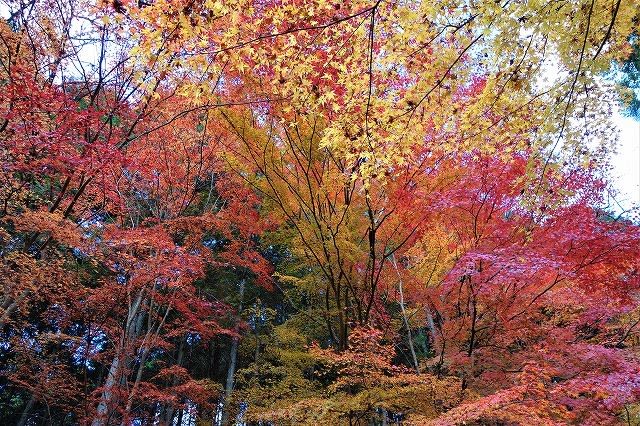

終わりかけていた紅葉も何本かはハッとさせられる見事な彩を残していてくれた。

渓谷に係る橋まで来ると大荒の滝がその姿を見せてくれる。

落差38mの滝は両側の巨岩の間から、勢いよく流れ落ちてくる様が圧巻だ。

随分と荒れた遊歩道を登って行くと滝壺近くまで行くことができる。

滝壺に近づき正面まで来るとミストが飛び散り、マイナスイオン感が半端ない!

遊歩道まで戻り少し登って行くと林道に出た。途中からはゲートで通行止めになってはいるが

駐車場や展望所もあって、大荒の滝を遠くに臨むことができる。

落葉樹に囲まれた滝のある谷あいは、紅葉のピーク時には本来のもみじ谷の

姿を見せてくれる事だろう。

平家の落人が安徳天皇を奉じて隠れ住んだことが名前の由来となったという御在所山。

普通、神社は南北方向に建てられるが、東北方向の高板山(こうのいたやま)に向いて建立され、

大山祇命・安徳天皇・清盛の弟平教盛が祀られている韮生山祇神社。

その高板山は「皇の居た山」に由来すると言われ、安徳天皇御陵跡がある。

安徳天皇に関しての色々な伝説の残る歴史の山を登り、香美市の名瀑を散策もできた

苦しくも楽しい一日だった。長い林道をおしゃべりしながら歩いて下って行くと、

最後に二色の紅葉とイイギリの赤い実が葉の落ちた木々の中にあって

晩秋の山間に最後の彩の花を添えてくれていた。

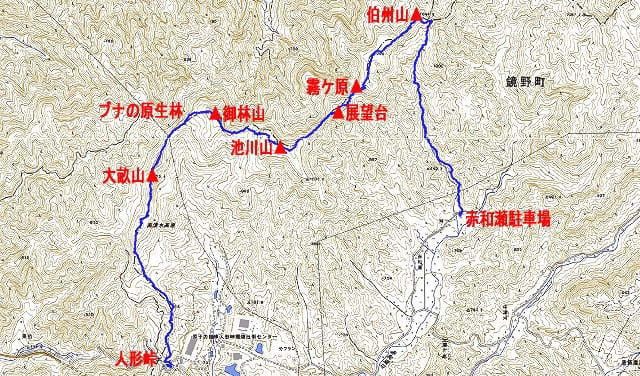

今日のGPSトラック