少し前になるが小説『バリ山行』が第171回芥川賞を受賞した。『バリ』とは『バリエーションルート』の略

で、正規の登山道以外のルートを使って山を登ることの略称だそうだ。山岳小説にしては舞台は六甲山という身

近な場所。その六甲山で『バリ山行』が繰り広げられるのだが、読んでみてそのバリエーションルートに少し違

和感を感じたのは私だけだろうか。

もちろん私もバリエーションルートと云われるルートを歩くこともあるし、藪コキをする事もあるけれど、藪コ

キなどは大抵が道を外れてしまっての時が多く、この小説に出てくる妻鹿のように、わざわざ藪を選んで歩くこ

とはほとんどない。それがバリエーションルートに当たるのかも疑問が残ったが、今回はそんな『バリ山行』を

奥様たちとやってみた。

小豆島の寒霞渓には『表十二景』と『裏八景』の風光明媚な奇岩を眺めながらの登山道があり、大抵はこの登山

道を使ってその先の小豆島最高峰の星ケ城を往復するのが一般的だけれど、その『裏八景』の西側の尾根を登る

『馬の背』と呼ばれているバリエーションルートがあることを、昨年エントツ山さんのHPで初めて知った。

丁度昨年のこの時期にモミジ狩りを兼ねて、偶然池田町のフェリ―乗り場で出くわしたセニョさんとあっちゃん

の三人で『馬の背を』登って、星ケ城まで歩いて『裏八景』を下って、最後に小豆島18番霊場の『石門洞』の

石門を見て帰った。

今回もそろそろ寒霞渓の紅葉も見ごろだろうを思って、奥様たちを誘ってみた。そして『自己責任で!』と書い

て案内。今回は昨年一緒に歩いていないルリちゃんも参加したいと言うので、『馬の背』は一般的な登山道を外

して歩くのだから、当然何かあったときは『自己責任』でとして参加してもらった。

ただ昨年と同じような行程で歩いても芸がないので、セニョさんがその後独りで登った、馬の背の途中から西に

ある『玉筍峯』に寄道。その後ロープウェイ山頂駅まで登って、県道を歩いて『四方指』へ。そこから南に下っ

て、偶然以前にその存在を知った『もうひとつの石門』、通称『西の石門』を訪ねて見ることにした。

昨年と同様に池田港行の6時50分発のフェリーに乗る。但し駐車場はサンポート地下駐車場ではなく、少し離

れた大的場の青空駐車場を選んだ。というのも昨年あっちゃんは巨大な迷路のような地下駐車場で出口が分から

ず、馬の背の岩場よりも恐怖を感じたそうなので、分かりやすい青空駐車場にした。

サンポート周辺は新しくアリーナやホテルが建設されていて開発がどんどん進められていた。

池田港行のフェリーの第十一こくさい丸は『ぞうさん』が船のあちらこちらに象られていた。

出向後しばらくしてデッキに上がると、ちょうど東の空からお日様が昇ってきた。

池田港からロープウェイ乗り場になる紅雲亭行のバスはおおよそ30分待ちでほぼ満員で出発。

今日の登山口となる猪谷のバス停で下車すると、我々以外も数組が降りてきた。裏八景からスタートして表十二

景に降りる人はあまりいないので、皆さん馬の背を登るんだろうな~と思いながら歩き始める。

裏八景の登山道から馬の背の尾根への距離が短そうなところを適当に見計らって取り付く。滑りやすい斜面をひ

と登りすると尾根に出た。尾根からは西に寒霞渓から続く岩壁、そしてここから見ると『果たしてあんな所、登

れるんだろうか?』と思うような、これから登る玉筍峯が険しくそびえ立って見えた。

しばらくは黄葉の木々の下を歩いて行く。寒霞渓は、約1300万年前の火山活動によってできた安山岩層や火山角

礫岩層などの岩塊が、長い年月の地殻変動や風化と侵食によって多種多様の奇岩と崖地が絶景を創りあげた渓谷。

その岩肌はモルタルで固められたように固く、露出している岩も握ったり足をかけたりしてもビクともしなくて、

安心感があり、足掛かり手掛かりがあって登りやすい。

振り向いて後ろから登ってくる奥様たちの奥には、猪谷池と内海ダムの向こうに草壁の街並みが見えた。

普通、花崗岩の岩場だと表面がザレたり握った岩がポロっと取れたリするけど、ここの表面は固くてほんと安定

感がある。そのせいか初めて歩くルリちゃんも結構登れてきている。

植生はというとそれはどこも一緒なようで、岩尾根特有のネズミサシがけっこう生えている。

一カ所だけあるロープ場をよじ登ると、玉筍峯が随分と近づいてきた。その玉筍峯の横に広がる寒霞渓の紅葉は、

夏の暑さの厳しさが影響しているのか、今年は色がくすんでいてイマイチのような感じがする。

小さくアップダウンを繰り返しながら岩場を歩いて行く。玉筍峯の岩塊の上に月がまだ見えた。

岩場は固く安定しているとはいえゴツゴツと凹凸があって、逆に注意しないと足を引っかけ転倒しかねない。

前を歩くあっちゃんが立ち止まってなりやら写真を撮っている。その場所まで行ってみるとこの季節に珍しくカ

マキリが岩に張り付いていた。

岩尾根になってからは西側はだいたい切れ落ちているので、巻道はほとんど東側を巻いて登って行く。

それにしてもあっちゃんのスピードは落ちない。普通に登山道を歩いている感じでどんどん登って行く。そして

先に岩塊を登りきると更に高い岩に登ろうとする。

玉筍峯がほぼ真横の高さまで登ってきた。この辺りから見るとけっこう木々が生えていて高さもそんなになくて、

また違う岩塊に見える。

岩尾根から樹林帯に入ると、左側にロープウェイが見下ろせるこのルート一番の展望所がある。渓谷の紅葉も

稜線近くはもうピークを過ぎた感じだが、ロープウェイの周りは今が見頃といった感じだった。

その見晴らし台の手前に赤い色褪せた布切れと、こちらも朽ちかけたテープが木の幹に掛けてある。そのテープ

から西に向かって降りていくと玉筍峯へのルートになる。木々の中を下って行くと彩の向こうに玉筍峯らしき影

が見えた。それを見て『意外と近そう!』とあっちゃん。『いや~あれは偽ピークぽいですけど』と私。

思った通り見えた岩は玉筍峯の手前の岩。その岩塊を回り込むとまた先ほどの見晴らし台からの景色とは違った

角度からの渓谷とロープウェイ、そして山頂駅の駅舎が見えた。

玉筍峯の直下からあっちゃんは左に登りやすい場所へ。私は直登をしてみるが、これがけっこう危うかった。当

然写真を撮る余裕もなく、なんとか岩塊の頭に出た。最後は3mほどの高さを垂直に登るのだが、高さは大した

ことがなくても足元が切れ落ちていて落ちたらアウトだ。少ししてあっちゃんも登ってきたので二人で記念撮影。

あまりアップで撮るとちょっとした岩に登っているくらいにしか見えないし、少し離れて撮っても高度感はまっ

たくでない。

それでも下るときは足元が全く見えないので『注意してゆっくりね!』と声をかける。

今日の目的のひとつの玉筍峯をゲットした後は、分岐近くで待つルリちゃんの所へ戻って行く。待っていたルリ

ちゃんと合流した後はルートに戻って山頂駅を目指す。スタート近くの尾根の黄葉から、この辺りはオレンジや

赤の紅葉に彩が変わってきた。

一旦下って登り返していくと見覚えのある白い露岩が現れる。ここから先は樹林帯、この馬の背ルートで内海湾と

草壁の町が見下ろせる最後の眺望となる。

白い露岩からは山頂駅にある第一展望台の岩壁直下までの急な登り。ウバメガシの木々の間を縫って、乾いた小

さな葉に足を滑らせながら登って行くと岩壁の足元に着く。

岩壁まで来るとそこからは岩壁の足元を東へと歩いて行く。途中で小さな細い滝を見ながらさらに進んで行くと、

裏八景の登山道に飛び出した。少し荒れた裏八景を登りきると山頂駐車場。トイレを済ませて公園広場の東屋で

お昼ご飯にする。

かわら投げの出来る第二展望台から見る四方指までの間の紅葉は、陽の当たり方のせいか今一つな感じがした。

ただ展望台や公園にあるモミジは日差しが当たって輝いてた。

周りでは声高らかに中国語が飛び交っていた。観光地は今やインバウンドで海外の人が大勢押しかけているが、

紅葉の季節になる京都などは、もっとにぎやかなんだろうと想像する。

時間は11時40分前。ここから四方指まで3.5kmの県道歩き、その後西の石門まで下って、更に予定して

いる内海ダムのバス停までタイムリミットは約3時間しかないので、のんびりとはしていられない。

途中にある鷹取展望台や、二年前の瀬戸内芸術祭のオブジェの『空の玉』を見てみてたかったが、次回に行く事

にしてどんどん歩いて行く。

寒霞渓の紅葉よりこの間の紅葉がとにかく見事だった。赤に黄色にオレンジと足元には結構散った葉が積もって

いるが、それでもまだまだ見応えがある。

脇道から県道に出ると、道の両側に帯のように落ち葉が積もっていた。四方頂からGoogleMapで『寒霞渓スカイ

ラインビュースポット』となっている場所までは単調な登坂が続き、あまりおしゃべりもせず黙々と歩いて行く。

そのビュースポットからはススキの穂の奥に内海湾そして大獄から碁石山や洞雲山に続く峰々を望むことができ

た。あのあたりの山も馬の背と同じようなゴツゴツとした岩が続いていて楽しめる山だ。

眼下に見える先ほど登った玉筍峯の真っすぐ奥に見える千羽ケ嶽と拇指嶽がちょこっとだけ見えている。

県道から四方指の標識にしたがって左に折れる。手前の県道沿いに比べると急に彩が増して賑やかになってきた。

時間はほぼ予定通りの1時間近くが経過しようとしていた。ここにきてズボンの下に履いている着圧のタイツの

股の部分がよれて股の付け根で擦れ始めた。途中で道の脇の木の陰で直してみるが直ぐにまたよれ始めた。

美しの高原の中にある四方指大観峰からは山と海と空をひとりじめ出来そうな大パノラマが広がっていた。

大角半島の奥の海の向こうに薄く見えているのは鳴門の辺りだろうか?反対側はには本州の赤穂辺りが見える。

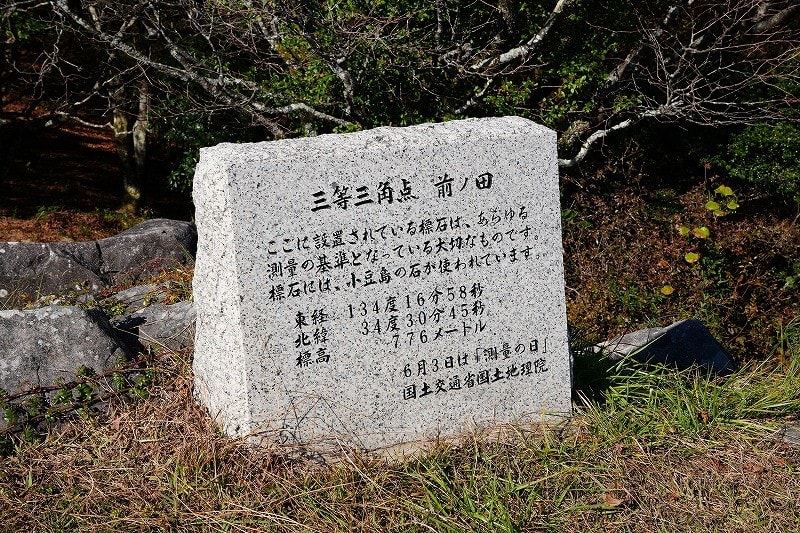

三角点の横には三角点の標石と同じ石に彫られた説明板が建っていたが、全国にある標石のほとんどがこの小豆

島の石が使われているのだけれど、説明文は少し説明不足のように感じた。

『全国の至る所にある三角点の標石には、ほとんどが小豆島の石が使われています』と書いた方が、書かれた人

の意図が伝わる気がした。 参考文献:小豆島産の三角点・国土地理院

さあ残り時間は2時間。ここから西の石門まで下がって更に県道まで下っても、そこからバス停まではまだ15

分ほどかかる。14時50分紅雲亭発の便に遅れると2時間20分待つことになり、それでは帰りがけっこう遅

くなる。展望台の西側の緩やかに斜面になった所から見えたピンクのテープを目指して樹林帯へと入って行く。

このピンクのテープはこの後ずっと続いていったが、所々で見失ったりしてうろつく場面もあった。ただ基本的

には下りだと東側が岩崖地になっているので、その岩崖に沿って下って行けば間違いがない。

時間に余裕がないという事で奥様たちも、茂った木々の間を右に左に避けながらブイブイと飛ばしていく。

すると中山みちと刻まれた石の立つ場所に着いた。かつてはここが中山から草壁への峠道だったようで、多くの

人の行き来があったそうだ。その石の横には『四方指』と『窓』と書かれた二つの道標が建っていた。

『窓』の道標に従って東に下って行く。昔の峠道の面影は残っていたが、とにかく落石によるのか、足元はゴロ

ゴロした大小さまざまな石が転がっていて歩きづらい。しかも九十九折れの道はけっこう急な坂になっている。

すると少し遠方だが下の方でズドーンと鉄砲の音がした。何度かその音が続いたところで、『私は黒い服で目立

ちにくいので、赤い服のルリちゃん先頭でお願いします!』と言って、先を譲る。

今は使われていない道とはいえ、これだけ石が転がっている道は初めてだ。これでは時間がないのにスピードが

まったく上がらない。それよりもいつ石を踏み外して転倒してもおかしくない。

何とかそのゴロゴロ石の急坂をやり過ごすと、また『窓』と書かれた道標と石門の注意書きを書いた紙が木の幹

に掛けられていた。

ここからは岩壁の足元を南に向かって歩いて行く。岩壁の岩肌は馬の背の岩尾根と同じように火山角礫岩らしく

デコボコ、ゴツゴツした岩肌になっていた。

するとそのほぼ垂直の岩壁に、ロッククライミング用のハーケンが打ち込まれ、フィックスロープが垂れ下がっ

ていた。たしかさっきの注意書きには国の許可が必要だと書いていたはず・・・・。

その岩壁の足元を抜けると樹林帯の斜面をピンクのテープを目印に登って行く。事前にみたここを歩いているY

AMAPの活動日記を見て、それほど時間はかからないと思っていたが結構時間がかかっている。

その斜面を登って行くと先に登っていたあっちゃんから声があがった。『着いたよ~!』

手前側には大きな石が転がっていたが、石門の奥は平らな場所が広がっていて、何か祭事が行われていたような

形跡もあった。大きさは東の石門より大きく見える。そしてアーチの部分も随分と分厚い。

奥の広場になった場所には、なにやら文字が刻まれた石が建っていたが解読はできない。

視力のいいルリちゃんが石門の上の方にもハーケンが打ち込まれているのを見つけた。手前の岩壁ならまだしも、

許可を届け出たとしても絶対降りるはずもなく、なんという事だ。

広場から石門を眺めながらうろついている奥様に、『バスの時間まで残り1時間です!』と声をかける。

岩壁の足元を抜け分岐まで戻り、あとはピンクのテープに従って降りて行く。

すると割と近くでまたズドーンと鉄砲の音がした。あっちゃんがストックをたたき合わせて音をだすが、

『それよりルリちゃんが叫んだ方がいいよ』といって『お~い!』と叫んだ声が鳴り響いたら、鉄砲の

音は止まった。

途中でYAMAPの活動日記で参考にした人のルートとは違っているのに気が付いたが、尾根にはテープは続い

ていたのでそのまま超特急で下って行く。

途中から分岐までのゴロゴロ石の道に比べると随分歩きやすい道になり、ますますスピードが上がって行く奥様

たち。その後ろで下りが続いてそろそろ膝が痛み始めたへっぽこリーダーはどんどん離されていく。

尾根道から地形図に載っている破線の道に飛び出し、そのまま下って行くと40分ほどで、こちら側からの取り

付きとなる元うどん屋の横に飛び出した。すると期間は終わっているが『シカ駆除』の注意書きがあった。

県道から内海ダムまで下って行く。時間的に余裕が出てきたので管理事務所に寄って『ダムカード』をもらう。

さっきまでは下り坂で膝の痛みが気になっていたが、平地になった途端に股の間の擦れが気になり始めた。

こうなったら遠慮なく奥様たちの前で、恥ずかしげもなく股の間の着圧タイツのヨレを直す。(かたやおっさん

、かたやおばさでも、遠慮も恥ずかしさもなくなったらおしましだ)

バスの時刻に10分ほど前に着くことができた。『さてさて満員でなかったらいいんだけれど』と話をしている

と、定刻にバスが来た。やってきたバスに手をあげるとなんと満員で、運転手さんが後ろを指さした。その後ろ

からはもう一台バスがやって来て、こちらに乗り込むと意外と空いていてちゃんと座る事が出来た。ラッキー!

帰りのフェリーはゾウさんからパンダさんに変わっていた。陽が落ち始めた瀬戸内の海をデッキで眺めていると

内海から出た途端に風が強くなり肌寒くなってきたので船内に戻る。

そんなにゆっくり歩いたつもりもなく、休憩時間もそれほど取っていなかったのに、時間的に今回は余裕がなか

った。『今日は少し欲張り過ぎたですね』と奥様たちに言うと、『ぴったり予定通りの時間で良かったですよ』

と言ってくれた。『最後のバスが座れたのがいい意味での誤算でしたね』と言って笑い合った。

\

\