前回から課題になっていた川井峠の枝垂れ桜はまだもう少し先の様子。

ではでは今週は何処に出かけましょうか・・・・。

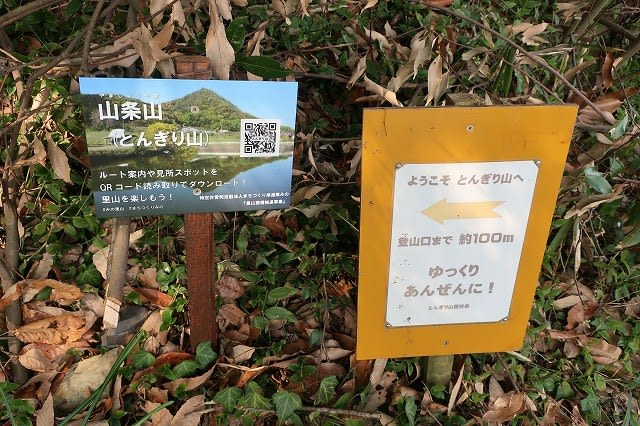

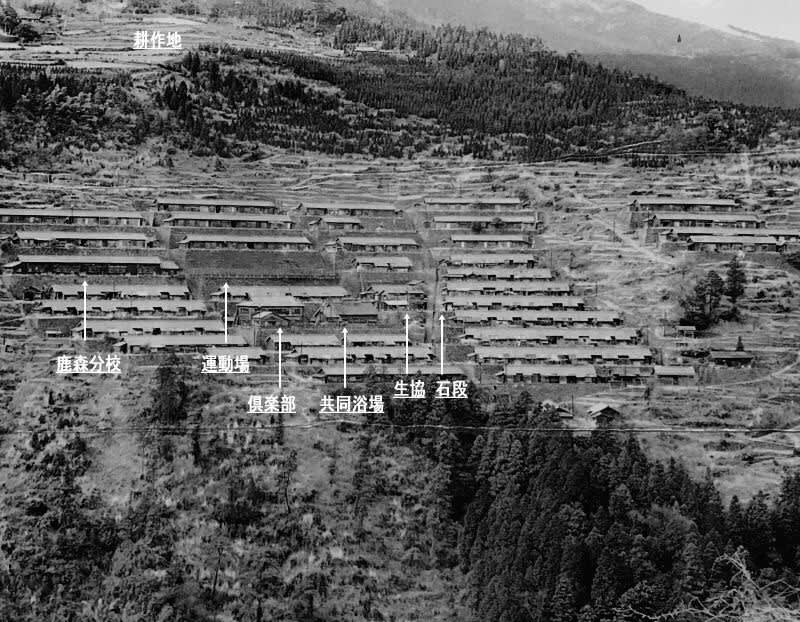

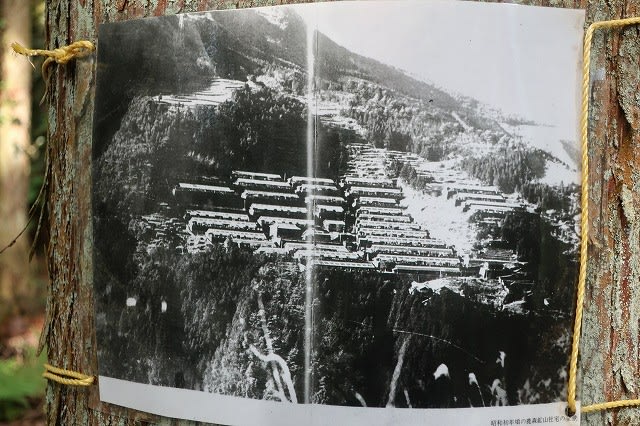

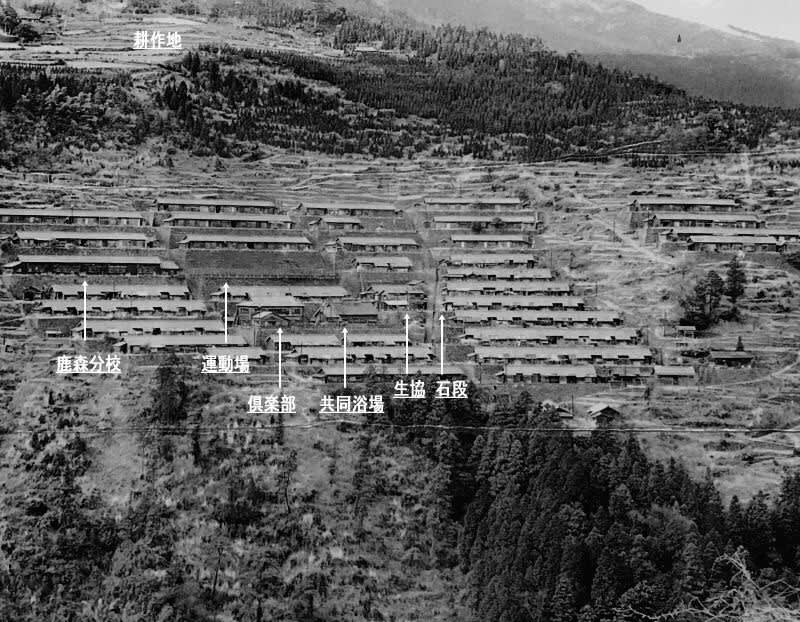

2月にグランマー啓子さんがホームページにアップしていた写真が

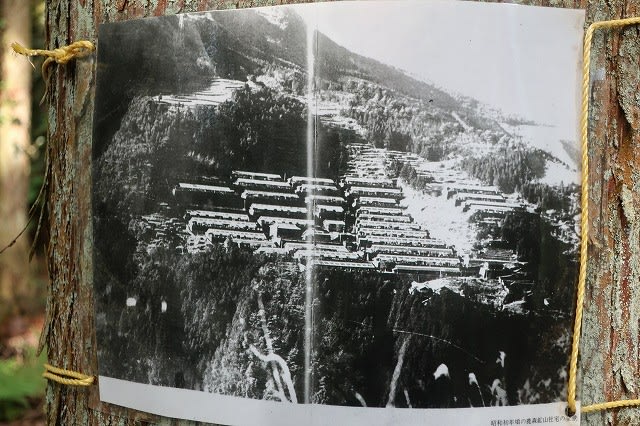

ずっと気になっていた。山の急斜面に貼り付くように建つ鹿森社宅の白黒写真と

石段の前で縄跳びをして遊ぶ子供たちと男性の写真。そして今もまだその面影を

残す、グランパ、グランマーさんが訪れた時の社宅跡のカラーの写真。

奥様たちにもその写真を送って、いつか歩いてみたいですねと話をしていた。

花紀行の合間、今回は歴史探訪にすることにしてその鹿森社宅跡を尋ねてみた。

高速にのる前に地元の雲附山の朝の様子を伺いに少し遠回り。

朝の光の当たった山桜が、山の北斜面を染めていてちょうど見ごろを迎えていた。

今日のスタートはマイントピア別子。いつもは山から降りた帰りに寄り道する場所。

施設の北側の駐車場に車を停め、すぐ脇にある貯鉱庫の横の階段を登り、

下部鉄道跡の下のトンネルを潜ると、社宅跡への道が続いている。

貯鉱庫の上には、第四通洞からの軌道敷きが延び、鉱石運搬車が貯鉱庫の上から

鉱石を落として鉱石を貯める仕組みになっていたそうだ。

かつては端出場から仕事を終えて家に帰る鉱夫の姿が見られただろうこの道を、

今日はお弁当を持った観光気分の三人が歩いている。2mほどの幅の広い道が続いて行くが、

倒木や斜面の石が崩れていて、手が入れられなくなって道は荒れている。

九十九折れに石垣に沿って登って行くと、鹿森索道終点と書かれた場所があった。

端出場からだと数百メートルの距離しかないこの索道は、鉱物ではなく、社宅で必要な

生活物資が運ばれていたようだ。

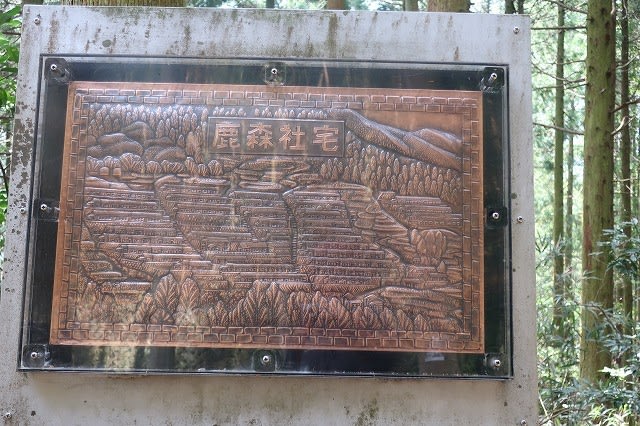

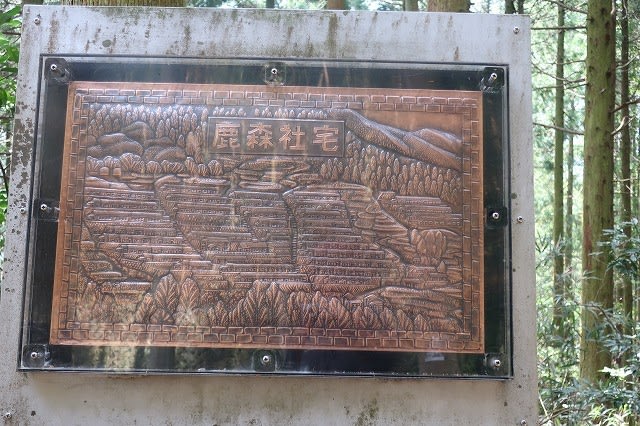

索道終点からしばらく歩くと記念碑の立ち並ぶ場所に着いた。

周りの木には当時の生活の様子が伺える例の写真が貼られていた。

そのひとつひとつを眺めながら、この社宅で暮らしていた人々を生活ぶりを想像した。

写真に写る男性も女性も、こんな山中にあって服装からしてモダンな雰囲気が漂っている。

鉱山での仕事の給与が高かったのか、住友の福利厚生が行き届いていたのか。

そして子供たちと一緒になって縄跳びで遊ぶ男性の姿。その背後には当時のメインストリート

だったであろう石段が続いている。数十年の時を経て同じ場所でその石段の前に立つルリちゃん。

その石段もさることながら、城壁のような高く積まれた立派な石垣にも驚かされる。

いずれにしてもこれだけの石をどこから運んできたのか、そして今も崩れることなく

平然と佇んでいる石積みから、当時の職工の技術の高さを伺い知ることができる。

その石垣の上にあったであろう建物は解体され、レンガで造られたカマドが残るだけだった。

二列に並んだ石段の中央は排水路だったのだろうか。深い溝が上から下まで続いている。

その石段も途中から二手に分かれている。その前で記念撮影。

途中にある共同浴場跡。ただこの共同浴場は利用できるのが夕方の四時間だけ。

全盛期300戸に1300人が暮らしていたこの鹿森社宅では、浴場は

いつも混み合っていたようだ。今も残っている浴槽の大きさからしても、

ぎゅうぎゅう詰めで一度に入浴しているシーンが目に浮かんでくる。

この共同浴場辺りがこの鹿森社宅の中心部だったようで、当時は生協や個人商店

理髪店・豆腐店・肉屋などがあったそうだが、魚は主に行商から買っていたようだ。

浴場跡から少し登って行くと、石段を跨ぐようにして鉄製の橋が架かっていた。

骨組みだけが残り今にも朽ち落ちそうな橋だが、当時はこの橋の上に

日用品を運ぶ貨車が走っていたそうだ。

橋からもさらに石段は続いて行く。山歩きをしていて四国のみちの擬木階段や

電力の保線路のプラスチック階段を登ることがあるが、この社宅跡の石段は、

生活のための石段だけあって、段差も幅も丁度良くて、とても登りやすいとルリちゃん。

二手になった石段の左手の石段を登り詰め、突き当りの石垣を右に敷地の中を進むと、

先ほど分かれた右手の石段と合流した。この社宅内の石段の総延長は1800mにも及ぶ。

下の方ではカマドも共同の様な感じでカマドが横に何個も並んでいたが、

この辺りでは、それぞれ一軒に一ヵ所のカマドと二軒の間に流しがひとつある。

尾端と書かれた道標の下に、小さな辻ケ峯と書かれた道標に従って左に進んで行く。

途中にあった薪を貯めた建屋。その奥には廃屋になった立派な民家があり、索道とは年代の違う

少し新しいロープウェイの架台の様なスチール製の構造物があった。

更に上に進んで行くと、土に還る事なく残された様々な生活物資が散乱していた。

行火にガスボンベ、五右衛門風呂の釜だろうか?。この辺りでは共同浴場ではなく

家風呂があったと言う事なのだろうか?別の大釜は何に使っていたのだろうか?

そんな生活のにおいを感じながら歩いて行くと、竹屋敷と書かれた道標。

左に土ノ峠。今日は山根と書かれた右に歩いて行く。

この辺りまでまだ石積みは残っていて、それぞれの敷地に上がる石段がある。

その石積みに沿って歩いて行くと地蔵堂があった。地蔵堂の少し上に伐採地。

そして右に大久保~中屋敷。左に中屋敷~辻が峯と書かれた道標は下向きに傾いていた。

辻が峯の道標と、電力の番号杭に従って歩いて行くが

道は次第に杉とヒノキの混在する林の中の道になる。

道の傾斜は緩くなってきたが石積みはまだ残っている。さすがにこの辺りの石積みは

建物があったわけではなく、耕作地の為の石積みだった雰囲気がする。

緩勾配から少し急な登り坂を登ると鉄塔広場に出た。

鋼管柱の足元には、人が登れないように丸い円形のガードが付いている。

あっちゃんは鉄塔を見かけるといつも『登れないかな~』と言って見上げるが、

どこの鉄塔もそのガードがあって登れそうもなく諦めていた。

ただこの鉄塔は柱とガードの位置が微妙で、登れそうだった。

『ここは登れますね!』と言って私が登って見せたのが間違いだった。

少し登って直ぐに降り、横にいたあっちゃんを見ると目がランランと輝いている。

そしてザックを降ろして『私も!』と言って登り始めた。

その横でルリちゃんが『のぼらないでくださいと書いとるやろ!』と言っているのも無視。

いつもは越える事の出来なかったガードの上に立ち、大満足のあっちゃん。

鉄塔広場から直ぐに尾根道になった。人工林の中の道は緩やかで、

鉄塔で遊んでロスした時間を、取り戻すようにしてスピードを上げていく奥様たち。

最後にピークを登り詰めると辻ケ峰に着いた。

途中で作業道を真っすぐ進みそうになる場所には赤い目印

今日は『キーマカレーメシ』。トロトロになったご飯に少し辛めのカレーが食欲をそそる。

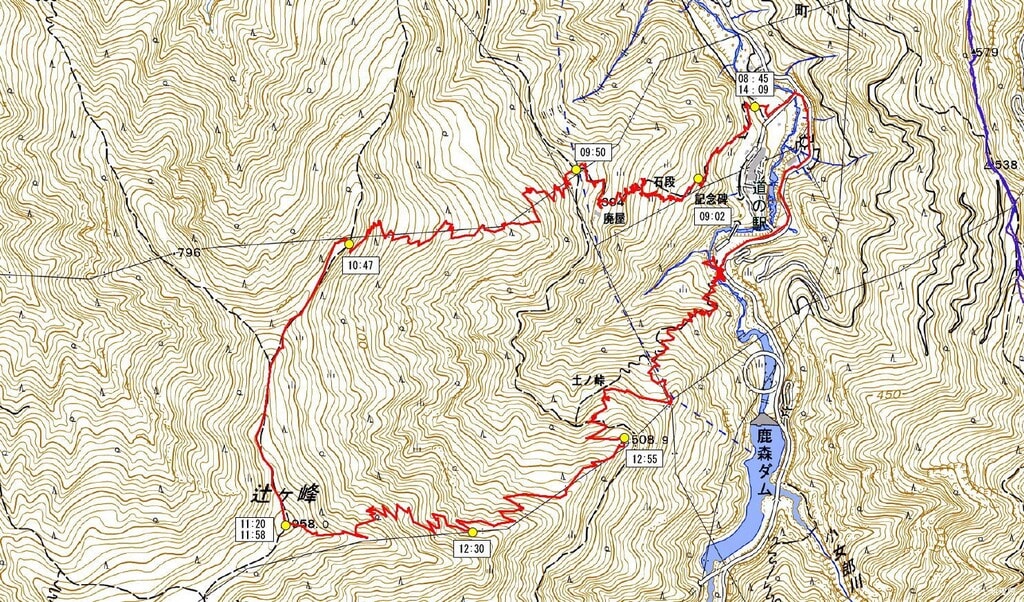

YAMAPの活動日記では周回している人は、山頂から少し南から下っているが

コースタイムの載っていいる地図は山頂から直ぐに東に下っている。

その下りの道が判らず、適当に尾根に向かって降りて行く。

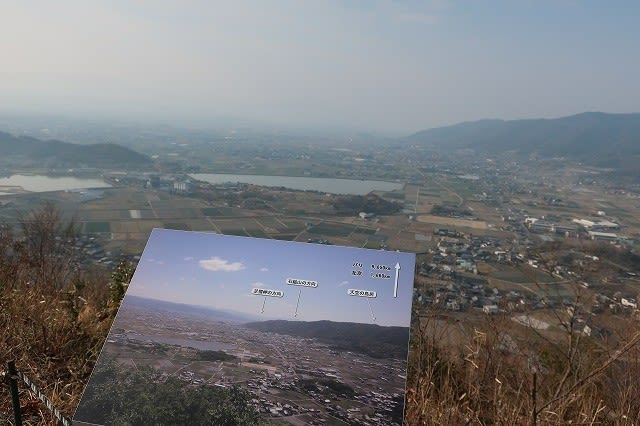

しばらく尾根に沿って下って行くと91番鉄塔広場に出た。ここからは北に新居浜の市街地。

南にはまだ雪の残る西赤石山や黒森山が見渡せた。

最初の鉄塔からは電力の巡視路。地形図に載っている電線の線より

少し北側を九十九折れに下って行く。

そのうちに今度は92番鉄塔広場に出た。

さらに下って行くと508mの三角点のある鉄塔。三角点は見つけられなかったが、

ここでもあっちゃんが鉄塔の柱の足元で、登れないかと様子を伺っている。

鉄塔の鋼管柱の間から見えるのは犬返しだろうか?

あっちゃんには『どうぞ、ごゆっくり!』と言って、ルリちゃんと二人で先に下って行く。

地形図では鹿森社宅跡に続く周回路と、マイントピア別子に直接下って行く破線が載っているが、

破線からは少し外れているが、保線路を下って行くと伐採地に出た。伐採地には電力の鉄塔と

少し小ぶりな住友の鉄塔が立っていた。ここでも案の定あっちゃんが小ぶりな住友の

鉄塔にまたよじ登っている。たしか高い所が好きなのは『〇〇と煙』のはず。

鉄塔広場から道標に従って人工林の中の道を下って行く。

小刻みに九十九折れに急坂の下りが続いている。またまたあっちゃんの悪い癖がでた。

九十九折れの道に飽きてショートカットしようとするが、斜面が急すぎて

一度だけ短めに気持ち程度にショートカットして終わってしまった。

途中で神社と中萩小学校大永分教場跡。この神社の辺りが土ノ峠らしい。

土ノ峠は戸数僅かに4戸の小さな集落で(S36)、分校の児童数も4名ほどだったらしい。

あっちゃんだけでなく我々も下り坂に飽きてきた頃に、マイントピア別子の観光坑道の横に

飛び出した。観光坑道は坑道の中が展示施設になっている有料のゾーン。

そのまま観光列車の方に行くのも気が引けて、鎖が張られた道から

斜面を登って行くと県道のガードレール脇に出た。

県道へ出た後は下道をマイントピア別子の駐車場へとのんびりと歩いて行く。

国領川沿いの桜の花は満開に近く、観光客が散策する姿が見える。

マイントピア別子で温州ミカンのソフトクリームを頂いた後、山根公園に移動してのお花見。

公園の駐車場の南側の斜面には満開の桜。その桜の花の下で敷物を広げて寛ぐ人々。

私たちも腰を降ろしてお湯を沸かしてコーヒータイム。

朝一番よりも一段と花が開いた様子。人よりも花の方が温度に敏感なのだろう。

そんな気候の変化を草花に負けないように敏感に感じられる感性でありたいと思う。

別子銅山の遺構はこの山域のあちらこちらで見ることが出来るが、

その中でも当事の人々の暮らしを顧みることのできる鹿森社宅跡。

伊庭貞剛は、赴任した別子で荒廃した山々を見て、即座に

「別子全山を旧のあおあおとした姿にして、これを大自然にかえさなければならない」

と言った。その言葉通り半世紀前にはまだ賑わいのあったこの地も、

今まさに自然に還ろうとしている。子供たちの声が聞こえていた森は、

今は静寂の中に唯一、鳥のさえずりだけが寂しげに聞こえてくる。

住友の歴史:別子銅山後期はこちら

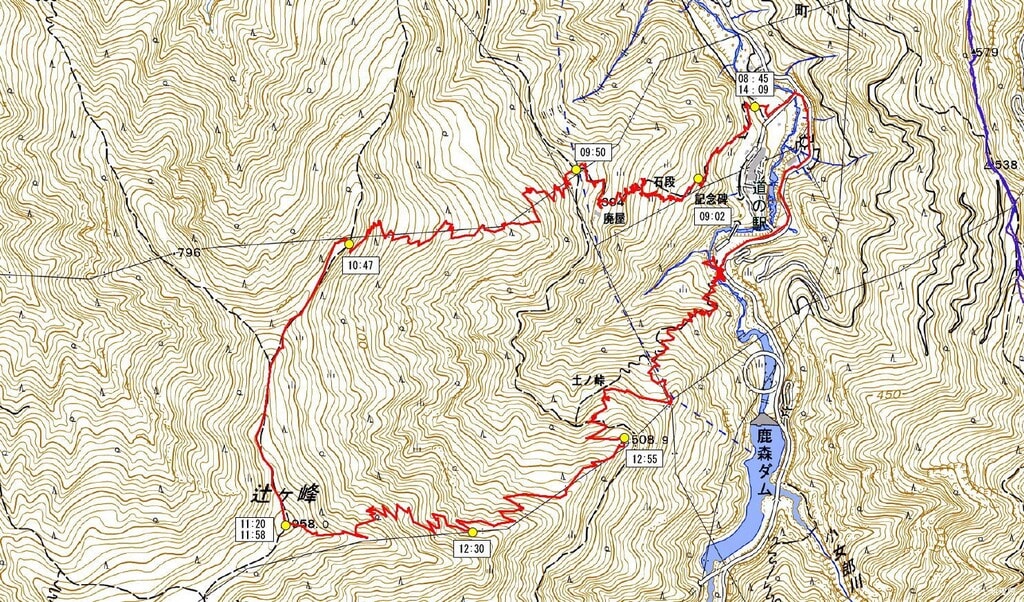

今日のトラック

今日の3Dトラック

ではでは今週は何処に出かけましょうか・・・・。

2月にグランマー啓子さんがホームページにアップしていた写真が

ずっと気になっていた。山の急斜面に貼り付くように建つ鹿森社宅の白黒写真と

石段の前で縄跳びをして遊ぶ子供たちと男性の写真。そして今もまだその面影を

残す、グランパ、グランマーさんが訪れた時の社宅跡のカラーの写真。

奥様たちにもその写真を送って、いつか歩いてみたいですねと話をしていた。

花紀行の合間、今回は歴史探訪にすることにしてその鹿森社宅跡を尋ねてみた。

高速にのる前に地元の雲附山の朝の様子を伺いに少し遠回り。

朝の光の当たった山桜が、山の北斜面を染めていてちょうど見ごろを迎えていた。

今日のスタートはマイントピア別子。いつもは山から降りた帰りに寄り道する場所。

施設の北側の駐車場に車を停め、すぐ脇にある貯鉱庫の横の階段を登り、

下部鉄道跡の下のトンネルを潜ると、社宅跡への道が続いている。

貯鉱庫の上には、第四通洞からの軌道敷きが延び、鉱石運搬車が貯鉱庫の上から

鉱石を落として鉱石を貯める仕組みになっていたそうだ。

かつては端出場から仕事を終えて家に帰る鉱夫の姿が見られただろうこの道を、

今日はお弁当を持った観光気分の三人が歩いている。2mほどの幅の広い道が続いて行くが、

倒木や斜面の石が崩れていて、手が入れられなくなって道は荒れている。

九十九折れに石垣に沿って登って行くと、鹿森索道終点と書かれた場所があった。

端出場からだと数百メートルの距離しかないこの索道は、鉱物ではなく、社宅で必要な

生活物資が運ばれていたようだ。

索道終点からしばらく歩くと記念碑の立ち並ぶ場所に着いた。

周りの木には当時の生活の様子が伺える例の写真が貼られていた。

そのひとつひとつを眺めながら、この社宅で暮らしていた人々を生活ぶりを想像した。

写真に写る男性も女性も、こんな山中にあって服装からしてモダンな雰囲気が漂っている。

鉱山での仕事の給与が高かったのか、住友の福利厚生が行き届いていたのか。

そして子供たちと一緒になって縄跳びで遊ぶ男性の姿。その背後には当時のメインストリート

だったであろう石段が続いている。数十年の時を経て同じ場所でその石段の前に立つルリちゃん。

その石段もさることながら、城壁のような高く積まれた立派な石垣にも驚かされる。

いずれにしてもこれだけの石をどこから運んできたのか、そして今も崩れることなく

平然と佇んでいる石積みから、当時の職工の技術の高さを伺い知ることができる。

その石垣の上にあったであろう建物は解体され、レンガで造られたカマドが残るだけだった。

二列に並んだ石段の中央は排水路だったのだろうか。深い溝が上から下まで続いている。

その石段も途中から二手に分かれている。その前で記念撮影。

途中にある共同浴場跡。ただこの共同浴場は利用できるのが夕方の四時間だけ。

全盛期300戸に1300人が暮らしていたこの鹿森社宅では、浴場は

いつも混み合っていたようだ。今も残っている浴槽の大きさからしても、

ぎゅうぎゅう詰めで一度に入浴しているシーンが目に浮かんでくる。

この共同浴場辺りがこの鹿森社宅の中心部だったようで、当時は生協や個人商店

理髪店・豆腐店・肉屋などがあったそうだが、魚は主に行商から買っていたようだ。

浴場跡から少し登って行くと、石段を跨ぐようにして鉄製の橋が架かっていた。

骨組みだけが残り今にも朽ち落ちそうな橋だが、当時はこの橋の上に

日用品を運ぶ貨車が走っていたそうだ。

橋からもさらに石段は続いて行く。山歩きをしていて四国のみちの擬木階段や

電力の保線路のプラスチック階段を登ることがあるが、この社宅跡の石段は、

生活のための石段だけあって、段差も幅も丁度良くて、とても登りやすいとルリちゃん。

二手になった石段の左手の石段を登り詰め、突き当りの石垣を右に敷地の中を進むと、

先ほど分かれた右手の石段と合流した。この社宅内の石段の総延長は1800mにも及ぶ。

下の方ではカマドも共同の様な感じでカマドが横に何個も並んでいたが、

この辺りでは、それぞれ一軒に一ヵ所のカマドと二軒の間に流しがひとつある。

尾端と書かれた道標の下に、小さな辻ケ峯と書かれた道標に従って左に進んで行く。

途中にあった薪を貯めた建屋。その奥には廃屋になった立派な民家があり、索道とは年代の違う

少し新しいロープウェイの架台の様なスチール製の構造物があった。

更に上に進んで行くと、土に還る事なく残された様々な生活物資が散乱していた。

行火にガスボンベ、五右衛門風呂の釜だろうか?。この辺りでは共同浴場ではなく

家風呂があったと言う事なのだろうか?別の大釜は何に使っていたのだろうか?

そんな生活のにおいを感じながら歩いて行くと、竹屋敷と書かれた道標。

左に土ノ峠。今日は山根と書かれた右に歩いて行く。

この辺りまでまだ石積みは残っていて、それぞれの敷地に上がる石段がある。

その石積みに沿って歩いて行くと地蔵堂があった。地蔵堂の少し上に伐採地。

そして右に大久保~中屋敷。左に中屋敷~辻が峯と書かれた道標は下向きに傾いていた。

辻が峯の道標と、電力の番号杭に従って歩いて行くが

道は次第に杉とヒノキの混在する林の中の道になる。

道の傾斜は緩くなってきたが石積みはまだ残っている。さすがにこの辺りの石積みは

建物があったわけではなく、耕作地の為の石積みだった雰囲気がする。

緩勾配から少し急な登り坂を登ると鉄塔広場に出た。

鋼管柱の足元には、人が登れないように丸い円形のガードが付いている。

あっちゃんは鉄塔を見かけるといつも『登れないかな~』と言って見上げるが、

どこの鉄塔もそのガードがあって登れそうもなく諦めていた。

ただこの鉄塔は柱とガードの位置が微妙で、登れそうだった。

『ここは登れますね!』と言って私が登って見せたのが間違いだった。

少し登って直ぐに降り、横にいたあっちゃんを見ると目がランランと輝いている。

そしてザックを降ろして『私も!』と言って登り始めた。

その横でルリちゃんが『のぼらないでくださいと書いとるやろ!』と言っているのも無視。

いつもは越える事の出来なかったガードの上に立ち、大満足のあっちゃん。

鉄塔広場から直ぐに尾根道になった。人工林の中の道は緩やかで、

鉄塔で遊んでロスした時間を、取り戻すようにしてスピードを上げていく奥様たち。

最後にピークを登り詰めると辻ケ峰に着いた。

途中で作業道を真っすぐ進みそうになる場所には赤い目印

今日は『キーマカレーメシ』。トロトロになったご飯に少し辛めのカレーが食欲をそそる。

YAMAPの活動日記では周回している人は、山頂から少し南から下っているが

コースタイムの載っていいる地図は山頂から直ぐに東に下っている。

その下りの道が判らず、適当に尾根に向かって降りて行く。

しばらく尾根に沿って下って行くと91番鉄塔広場に出た。ここからは北に新居浜の市街地。

南にはまだ雪の残る西赤石山や黒森山が見渡せた。

最初の鉄塔からは電力の巡視路。地形図に載っている電線の線より

少し北側を九十九折れに下って行く。

そのうちに今度は92番鉄塔広場に出た。

さらに下って行くと508mの三角点のある鉄塔。三角点は見つけられなかったが、

ここでもあっちゃんが鉄塔の柱の足元で、登れないかと様子を伺っている。

鉄塔の鋼管柱の間から見えるのは犬返しだろうか?

あっちゃんには『どうぞ、ごゆっくり!』と言って、ルリちゃんと二人で先に下って行く。

地形図では鹿森社宅跡に続く周回路と、マイントピア別子に直接下って行く破線が載っているが、

破線からは少し外れているが、保線路を下って行くと伐採地に出た。伐採地には電力の鉄塔と

少し小ぶりな住友の鉄塔が立っていた。ここでも案の定あっちゃんが小ぶりな住友の

鉄塔にまたよじ登っている。たしか高い所が好きなのは『〇〇と煙』のはず。

鉄塔広場から道標に従って人工林の中の道を下って行く。

小刻みに九十九折れに急坂の下りが続いている。またまたあっちゃんの悪い癖がでた。

九十九折れの道に飽きてショートカットしようとするが、斜面が急すぎて

一度だけ短めに気持ち程度にショートカットして終わってしまった。

途中で神社と中萩小学校大永分教場跡。この神社の辺りが土ノ峠らしい。

土ノ峠は戸数僅かに4戸の小さな集落で(S36)、分校の児童数も4名ほどだったらしい。

あっちゃんだけでなく我々も下り坂に飽きてきた頃に、マイントピア別子の観光坑道の横に

飛び出した。観光坑道は坑道の中が展示施設になっている有料のゾーン。

そのまま観光列車の方に行くのも気が引けて、鎖が張られた道から

斜面を登って行くと県道のガードレール脇に出た。

県道へ出た後は下道をマイントピア別子の駐車場へとのんびりと歩いて行く。

国領川沿いの桜の花は満開に近く、観光客が散策する姿が見える。

マイントピア別子で温州ミカンのソフトクリームを頂いた後、山根公園に移動してのお花見。

公園の駐車場の南側の斜面には満開の桜。その桜の花の下で敷物を広げて寛ぐ人々。

私たちも腰を降ろしてお湯を沸かしてコーヒータイム。

朝一番よりも一段と花が開いた様子。人よりも花の方が温度に敏感なのだろう。

そんな気候の変化を草花に負けないように敏感に感じられる感性でありたいと思う。

別子銅山の遺構はこの山域のあちらこちらで見ることが出来るが、

その中でも当事の人々の暮らしを顧みることのできる鹿森社宅跡。

伊庭貞剛は、赴任した別子で荒廃した山々を見て、即座に

「別子全山を旧のあおあおとした姿にして、これを大自然にかえさなければならない」

と言った。その言葉通り半世紀前にはまだ賑わいのあったこの地も、

今まさに自然に還ろうとしている。子供たちの声が聞こえていた森は、

今は静寂の中に唯一、鳥のさえずりだけが寂しげに聞こえてくる。

住友の歴史:別子銅山後期はこちら

今日のトラック

今日の3Dトラック