昨年の秋の寒霞渓の馬の背に始まって今回で6度目の訪問になる小豆島。

今までも紅葉の時期などに何度かは続けて通ったことはあったけれど、1シーズンに6回も出かけたことはなか

った。それだけ小豆島には魅力的な里山がある。

今回はその小豆島の拠点となる土庄から間近に見える皇踏山に出かけてきた。ただ今日は今までとちょっと趣向

を変えて、WOC登山部で案内したところ男性5名女性5名、合わせて10名の参加となった。

岬の分校は無垢な24の瞳だったけれど、今日はおっさんおばさんの20の瞳でスタートする。

皇踏山へは土庄港から北回り福田行の島バスに乗り、小馬越のバス停で下車。まずは奥の院笠ケ瀧を目指して集

落の中を歩いて行く。今回のコースは別の山の会で2003年に総勢27名で歩いた道だけれど、なんせ20年

以上も前、小馬越のバス停と奥の院の露岩の急坂の参道の記憶が薄く残るだけだった。

奥の院の案内板に沿って歩いて行くと、さっそく道の北側に岩壁にへばりつくようにして建つ奥の院が見えた。

まずは途中にある小豆島霊場72番 瀧湖寺(りょうこうじ)を訪れる。昭和49年の大火で境内の大半を焼失

した後再建された本堂は、コンクリート造りで立派に建て替えられていた。本堂の前では蠟梅の花が甘い香りを

漂わせていた。

本堂の中に入りお参りした後、その瀧湖寺の西側を山に向かって歩いて行く。まずは左に曲がって次に奥の院へ

の道標が立っている分岐を右に曲がって山際まで来ると、奥の院への厄除段・寿命段・招福段と呼ばれる石段が

始まる。

その苔むした自然石の石段を登りきると黄金色の鐘。この鐘撞堂の裏手から最初の露岩のゴツゴツした参道にな

る。

その鎖の手すりの続く露岩を登って行くとトイレと大師堂のある広場に着く。ベンチの置かれた広場には猫が数

匹たむろしていた。近寄ると逃げる子もいるが人馴れしている子もいる。

全員が登ってきたところで二つ目の露岩の参道を登る。目の前には断崖絶壁に建つ本堂が待ち構えている。参道

の真ん中にはしっかりとした鉄製の手すり。その手すりを握りながらゴツゴツ、デコボコした岩を登って行く。

この露岩は小豆島のあちらこちらで見られる溶岩の一種で、皇踏山溶岩流と呼ばれカチカチに固まりビクともし

ない露岩の参道になっている。中央部分の鉄製の手すりには、寄進者の名前が刻まれていた。

以前は本堂の脇から鉄製の梯子状になった岩壁を登り、最後は鎖を登って行くと、本堂の上にある十三重の塔へ

と登れたが、今は竹で蓋をされて登れなくなっていた。まあでも奥様が要らぬ考えを起こさなくてちょうど良か

った。本堂の横の行場の鎖が岩壁に垂れているがこちらも登ってはいけないと注意書きが書いてある。

本堂へは洞窟の中から入って行く。暗がりの中を進んで行くと小さな明かりが足元を照らしてくれる。途中には

六角形の穴の『幸せくぐり』(東大寺にもあるような)があったが、その大きさから誰一人潜ろうとはしない。

(洞窟から本堂の中は撮影禁止になっている)

本堂には女性に人気の『願掛指輪』があり、願いが叶ったら指輪を返すようになっている。その返された指輪を

見て、誰かが『なんで指輪を置いてるんやろ?』と言うと、その横で『離婚したとか相手が亡くなったとか』な

どと不謹慎な答えを言っている(笑)

本堂のお参りを済ませて登ってきた第二の参道を広場まで下って行く。けっこう急なので登りよりも下りの方が

が足運びが難しい。

広場まで降りると、西側にある鐘撞堂の奥からへんろ道へと入って行く。

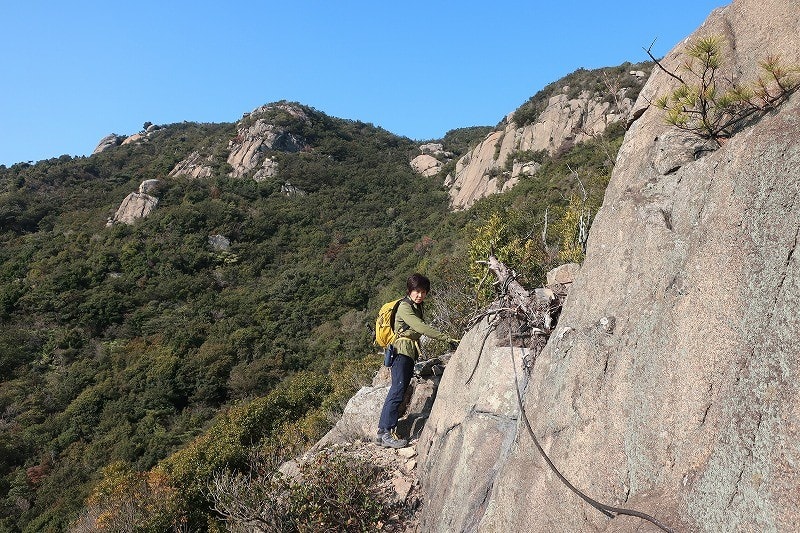

鐘撞堂からはしばらくは露岩の斜面を歩いて行く。ただこちらの露岩もしっかりしているので、ゆっくり歩いて

行けば問題はない。

露岩を過ぎると皇踏山へと続く尾根になる。尾根に出ると右側に『きよめの不動明王』と書かれ囲まれた中に不

動明王が祭られている。その不動明王の脇からは東に尾根を伝って、本堂の上にある十三重石塔にこちらからも

登れるのだが、今は通行禁止になっている。

不動明王からは尾根の快適な道。クヌギやウバメカシの落ち葉を踏みながら歩いて行く。

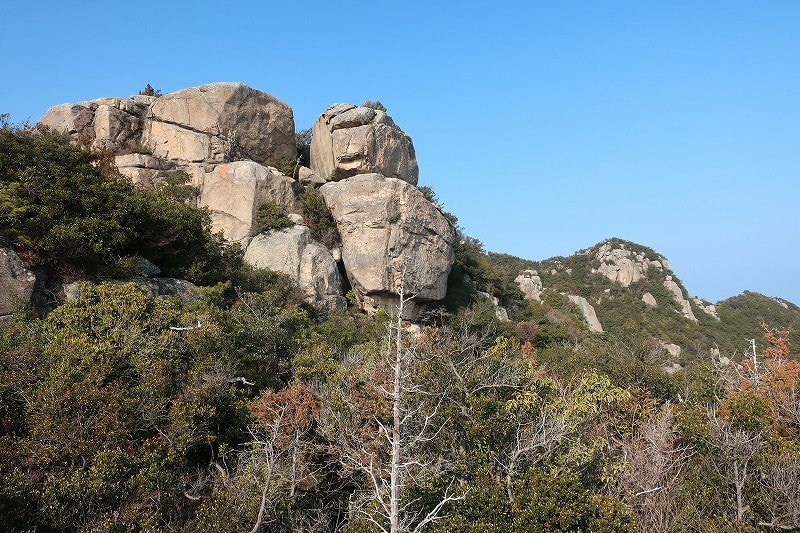

すると道の脇に異形の岩が。その先にも今度は道の真ん中にもう一回り大きな岩が立っていた。脇の木の枝には

松茸岩と書かれている。寒霞渓の裏八景の登山道にも松茸岩はあったが、大きさはともかくこちらの方が形的に

はよく似ている。裏八景の松茸岩がそうだったように、この松茸岩も下の部分は「火山角礫岩(かざんかくれき

がん)」と呼ばれる石で、 火山から噴出した岩石が降り積もり、 それが長い年月をかけて浸食されたもののよ

うだ。松茸岩とはべつにこの岩を子宝岩と呼ぶ人もいた。(笑)

この時期尾根道に咲く花はなく、白と薄紫の小さなコウヤボウキが北側から吹き上げてくる風に揺れていた。

道にはこの強風のせいか、かなり落ち葉が積もっている。いつもなら若干1名そろそろ騒ぎ出すのだが、WOC登

山部のメンバーにはもう1名『腹減った大臣』がいる。そう『腹減った~腹減った~!』と山さんが騒いでいる。

といってももう時間は12時を過ぎている。後ろからくるもう一人の『腹減った大臣』の奥様は、振り向くとひ

とり立ち止まってチャッカリおにぎりを頬張っていた。

お昼ご飯の予定にした展望台の手前には吉田の千畳ケ岳でも見た石垣が並んでいた。『こんな尾根にも猪垣?』

と思いながら歩いて行くと展望台に着いた。展望台からは小豆島の最南端になる地蔵埼灯台のある三都半島が低

い峰々を従えながら続いている。

尾根の南に向かって開けた展望台は幸い北からの風がほとんど当たらず、各々広がる景色を眺めながらお弁当を

広げる。こんな寒い日はやはり温かい出汁のカップ麵に限る。説明版に書かれている通り、確かにここから夕陽

を眺めたら最高だろうな~。

展望台の後ろには先ほど見た石垣と同じ猪垣が尾根に沿って並んでいた。

お昼ご飯を食べた後は奥様から温かいコーヒーの振る舞い。カップ麺とコーヒーで身体は中から十分温まった。

展望台を後に皇踏山に向かって歩いて行くと尾根道の北側にずっと石垣が続いている。一部では猪垣ではなく

山城の石塁だと考える人もいるようだが、途中にはその内容が書かれた説明版があった。そこにはなんとこの石

積みが島内に延長百数十キロにもなると書いている。

道は途中で二股に分かれていて左の道を進んで行くと東権現社があった。この皇踏山山頂には東西二つの権現が

あり東権現社は巨石が集められ、神の鎮座する磐境 (いわさか) となっていて、敷地内には篭り堂が置かれている。

この東権現社からさらに進んで行くと芝生広場園地に出る。こちらも先ほどの展望台と同じように南に向かって

の眺望が広がっていた。麓には満ち潮で完全に独立した小島になったエンジェルロードが見える。

この園地は突き当りになっていたので、引き返して二股で左に来たのを右に進んで行く。

途中には『天狗の松』と書かれた場所を右に入って行くと、奥まった場所に祠と倒木があるだけだった。

天狗の松から先でまた分岐。道標に従って右に折れて大岩がゴロゴロしている中を歩いて行くと猫の額ほどの皇

踏山山頂に着いた。

山頂には 三等三角点 淵崎 393.67m。記念撮影でセルフタイマーでシャッターを押した山さん。三脚を置い

た場所から足元が悪くて何とかギリギリ間に合った。

山頂からも一旦戻って分岐から更に西に向かって歩いて行くと、西権現社。先ほどの東権現社は北山地区の権現

さん。こちらは麓の淵崎地区の方の権現さんになる。

西権現社の拝殿から南に下がって行くと三つ目の展望台。最初の展望台と比べると、土庄の町に随分と近づいて

きた。いつもは波静かな土庄港の湾内にも白波が立っているのが見える。

展望台の脇から淵崎への下りの道になる。滑りやすい危なげな場所にはロープが張られていて助かる。

対岸の屋島もそうだが、山頂近くの頂部は断崖になっていてそこから標高が下がるにつれて傾斜は緩やかになっ

ていく。

すると後ろから来ていた奥様が私を呼び止めた。ピンクのテープを指さして『ここから奥に見える岩場に行ける

かも?』とおっしゃる。今日は他のメンバーもいるのでおとなしくしていると思いきや、先ほどから下りながら

左手に木々の間から見えている岩肌を見て様子を伺っていたようだ。

『仕方がない・・・・』。前を降りて行くメンバーに『寄り道してみるので先に行ってください!』と声をかけ

る。ピンクのテープから木々をかき分け下って行くと、確かに踏み跡があるような、ないような。

すると谷筋の岩の上に出た。その奥にも踏み跡らしきものが・・・・。

谷筋を渡って木々に掴まりながら登って行くと岩壁の下に出た。イバラやネズミサシに阻まれながらも少し登っ

てみるが、まだまだ上に岩が続いている。地元の里山ならまだしも、今日は帰りのフェリーの時間がある。

見晴らしのいい場所で『今日はここまでかな?』と奥様を説得する。

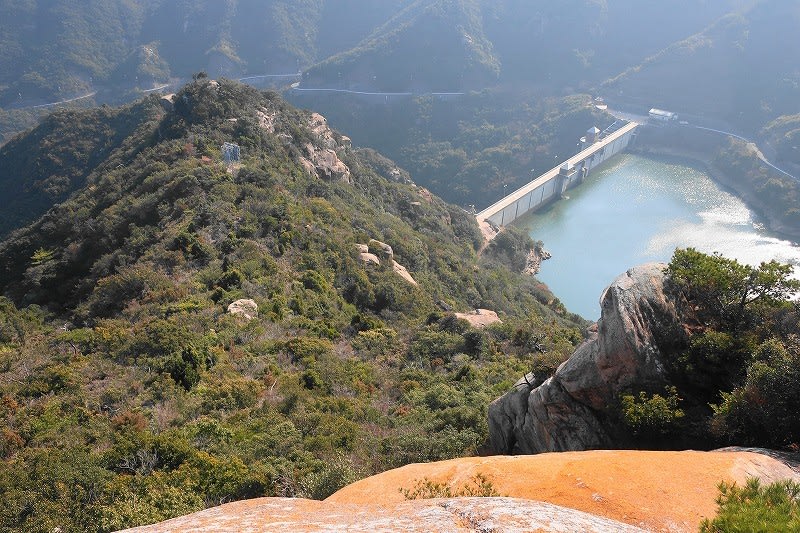

すぐ下には来る前に航空写真で見た砂防ダムが見えた。先に下って行ったメンバーは、山を下りてもう街歩きを

している頃だろう。花崗岩の岩肌は山頂近くの安山岩に比べて風化して脆く崩れやすい。十分に注意して下り、

谷筋から登り返して登山道に戻る。

道は次第に緩やかになり、最後は淵崎の集落に降りたった。民家の間を歩いて行くと再編成の合併で廃校となっ

た淵崎の小学校。この小学校は江戸時代になんと岡山県北の津山の飛び地領の陣屋跡だった由緒ある場所にある

小学校だった。ただ長い間水が抜けて乾いて汚れの付いたプールが何とも言えず寂しげだった。

小学校から舗装路をぐるっと回り込んで歩いて行くと、いつもバスの車窓から見た土渕海峡。淵崎の本島と土庄

町前島の間、最も狭いところで9.93mという事で世界一狭い海峡としてギネスに認定されているらしいが、

パッと見海峡といったイメージは湧いてこない。

土渕海峡からは土庄港に直ぐには行かずに寄り道をする。朝土庄港の待合にあった土庄の観光案内のパンフレッ

トに載っていた、西光寺の小路を訪ねてみた。土渕海峡から迷路のまちの中を通って少し東に向かって歩いて行

くと、西光寺の小路にある練り塀と呼ばれる練り土で石や瓦を交互に重ね、瓦葺の屋根が付けられた塀の横を通

って行くと、パンフレットで見た通りの風景があった。

片側は練り塀その反対側は杉の板塀。落ち着いた色彩のその奥の朱色の三重の塔とのコントラストが目を引く。

パンフレット通りの写真が撮れて大満足の二人。あとはメンバーの待つフェリー乗り場まで迷路のまちを通って

歩いて行く。迷路のまちは海賊から島民を守るためにとも、南北朝時代の攻防戦に備えたとも云われる、複雑な

路地が続き迷路のようになっている。

その街中は昭和のレトロな建物が多く残り、昭和生まれの年代の私たちには懐かしい散歩道になる。

迷路のまちを抜け港に着くと、ちょうどメンバーはフェリーに乗り込んでいた。

過去の5回は比較的暖かい日に出かけていたので汗を掻きながら歩いたが、今日は一日珍しく上着を脱ぐことのな

い寒い一日だった。久しぶりの大勢での山歩き。気の置けない人たちとの楽しい会話。冬の間の里山歩きはまた

WOC登山部での山行もいいな、と思いながらフェリーの中でも楽しくおしゃべりしながら帰った。