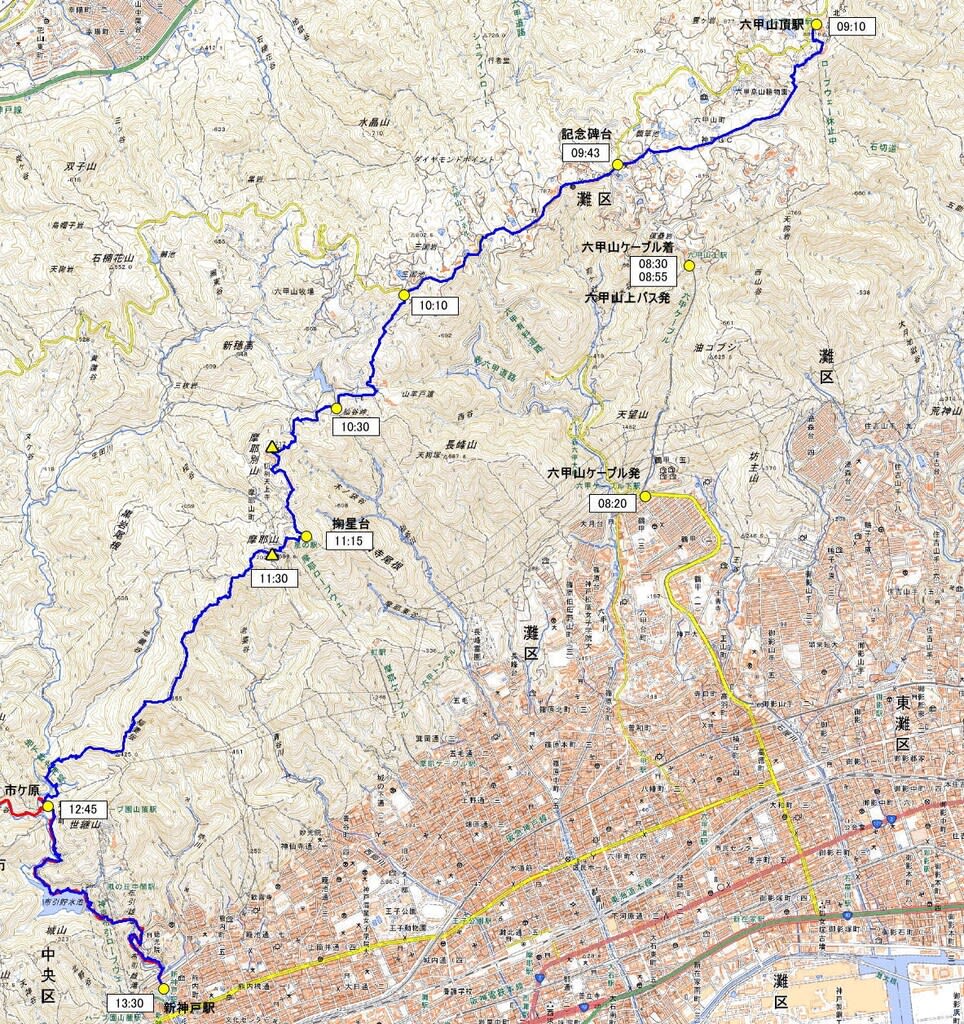

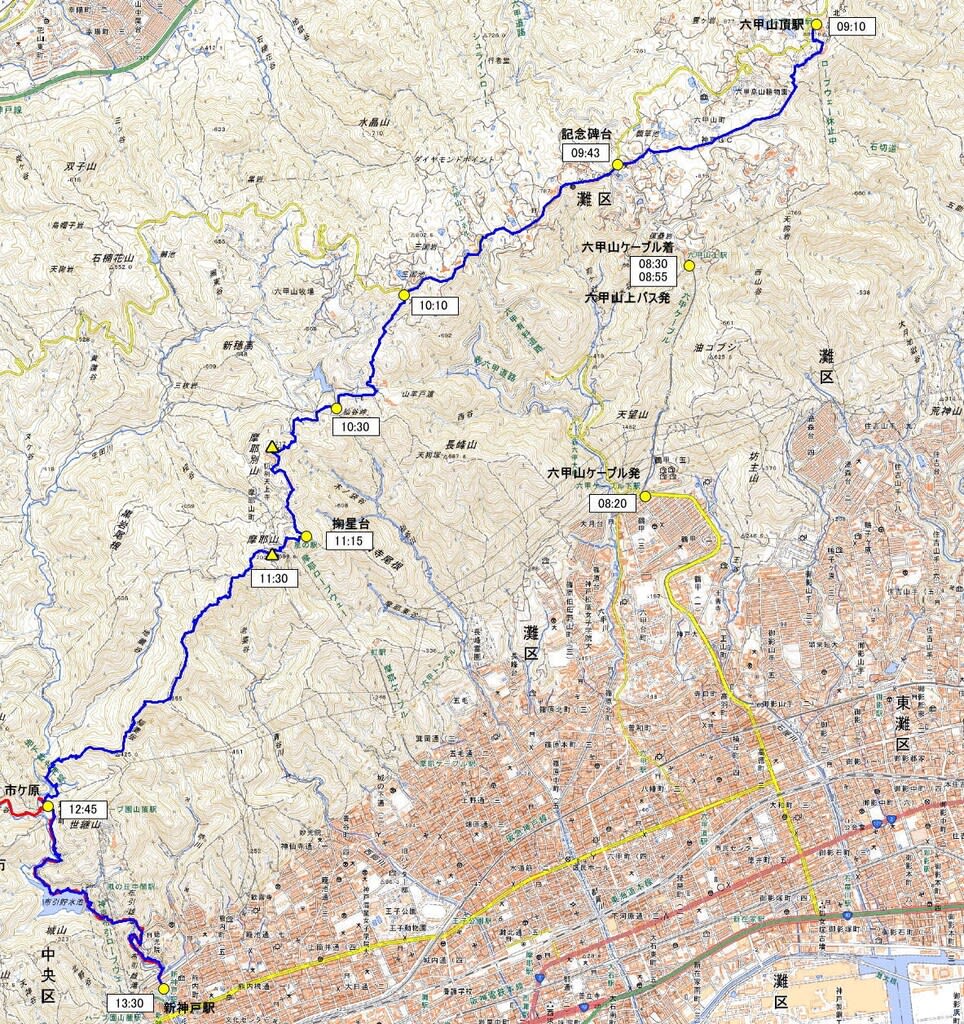

六甲全山縦走も前回の鵯越駅~新神戸まででおおよそ半分を歩いた事になる。今回はその

続きで新神戸から市ケ原、天狗道を通って摩耶山そして六甲ケーブル山上駅までを最初に

考えたが、最後の宝塚までの距離を考えると、もう一つ先の六甲有馬ロープウェイの山頂

駅まで足を延ばしたい。そうなると今までよりは早く香川を出発したい、という問題がひ

とつ。そして次は駐車場の問題。新神戸駅の駐車場は最大料金が3,300円、今までの駐車場

の料金の3倍もする。周りにはタイムズの様な小さな駐車場が点在するだけ。という駐車

場の問題がもうひとつ。色々と調べている内に六甲ケーブル下駅には30台近く置けて最大

料金が1,000円の駐車場があった。このケーブル駅から新神戸への移動はバスを1回乗り継

ぐ事になる。ロープウェイ駅からケーブル駅へもバス移動となり、今回はバスでの移動が

多くなりロスする時間も増えるなと考えていた。

そして前回の再度山の大竜寺で、山門からミニ霊場の石仏が並んでいたのを見たら山門を

入って直ぐが大窪寺になっていた。『これって逆うちですかね?』と奥様たちと話をしな

がら市ケ原への道を歩いていく途中で逆うちという言葉で閃いた。そして奥様たちに

『次の新神戸から六甲ケーブルですけど、ケーブル下駅に車を置いて、そのままケーブル

で上まであがって、新神戸まで降りる逆うちはどうですか?』と提案すると、奥様たちが

『え~~!』と呆れ顔。『逆うちって普通は最初から最後まで反対に回る事を言う

んと違うん』とルリちゃん。『途中で1区間だけ反対に回るんて逆うちとは言わんやろ』

と。『そしたら集合時間を1時間早くしますか?』と強気の発言をすると、あっちゃんが

考え込んだ。『ハイハイいいですよ。どうせ阿讃縦走のスタートも余木崎からでなくて、

反対の曼陀峠から下ったし』と、ヤケクソな返事が返ってきた。(笑)

と言う事で今回も禁じ手の山頂から麓へと下りる計画となった。ケーブルとバスの乗り継

ぎ時間もあって集合時間を少しだけ早くして、高松自動車道を東に走る。阪神高速神戸線

はちょうど渋滞になる時間帯なので、北神戸線で裏六甲に回り込み『からと西』で高速を

降りて六甲有料道路で南にトンネルを抜けると、もうそこはケーブル下駅。渋滞もなく、

予想以上に早く着いて、ひとつ早い便のケーブルに乗り込んだ。

予定の8時40分の便だとバスの乗り継ぎは5分間しかなかったが、8時20分の便に乗

れたので時間に余裕ができた。麓の駅ではそうでもなかったが、山上駅では三人で同じよ

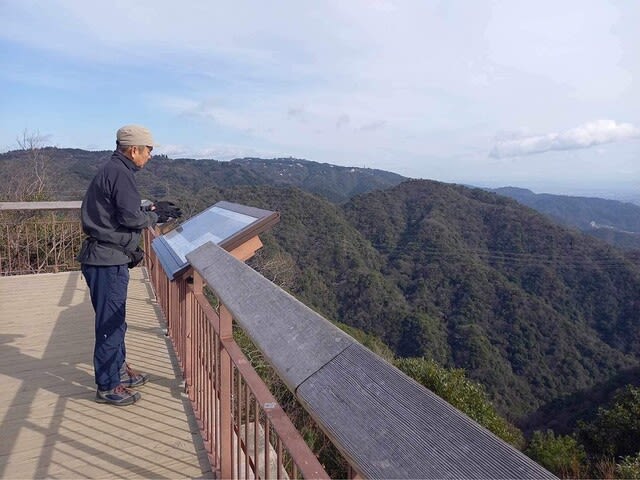

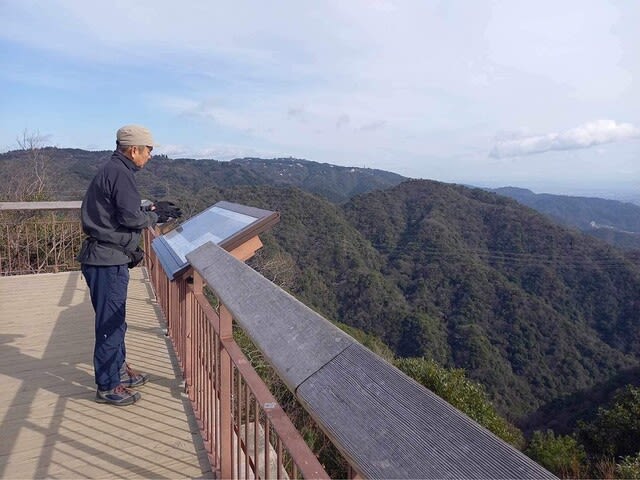

うに『寒い・・・!』と声をあげた。時間があったので駅舎の上にある六甲天覧台に上が

ってみると、大阪平野から和歌山方面まで見渡せた。この場所は昭和56年に昭和天皇が

立ち寄られたことで天覧台と名付けられ、日本夜景遺産にも選定されている場所だそうだ。

眼下には六甲アイランド、そして東には大阪のビル群。ひと際高くそびえるのはあべのハ

ルカスだろうか?まだ低い高さの朝日を浴びて遠くに見える雲にきれいな陰影がついてい

る。東から西に続くその雲を高い位置から眺めると不思議な感じがした。

吹きさらしで冷たい風が舞う天覧台を降り、8時55分発の六甲山上バスに乗り込む。

割と早い時間だったが座席は若い子たちで埋まっていた。『こんな時間に??』と思って

いたら、ほぼ全員が六甲山スノーパークで降りて行った。結局ロープウェイ駅で降りたの

は、我々と女性がひとりだけだった。

駅舎の前を通りYAMAPでダウンロードした地図を見ながら歩いて行くと、道には雪が

残っていた。六甲ガーデンテラスも季節によったら華やかな雰囲気のする場所だろうけれ

ど、まだオープン前でしかもこの気温では、なお一層閑散とした雰囲気を助長している。

ガーデンテラスの駐車場の先のカーブから左に山道に入って行く。その地道もすぐに終わり

また舗装路へと飛び出すが、その手前でみよし観音と書かれた像が立っていた。昭和39年

の墜落事故で乗客を助けようとして亡くなった、客室乗務員の麻畠美代子さんの冥福を祈っ

て建立され、その像は飛行機の目的地だった徳島の方角を向いて、空の安全を願う意味を込

めて右手を挙げた像になっている。

舗装路からまた直ぐに六甲山上案内板が立つ場所から右に入って行く。しばらく歩くとネッ

トに囲まれた道になる。道の両側はどうやらゴルフ場のようだ。YAMAPを見て見ると、

神戸ゴルフ倶楽部となっている。神戸ゴルフ倶楽部は六甲山の開祖と呼ばれたイギリス人、

アーサー・ヘスケス・グルームが仲間たちとゴルフをするために造った4ホールの日本で初

めてのゴルフ場だそうだ。そんな由緒あるゴルフ場の中を通れるなんて珍しい。

その神戸ゴルフ倶楽部のクラブハウスを過ぎるとまた舗装路になる。しばらく歩くと道の脇

に六甲山小学校と書かれた門柱。こんな山上に小学校と思ったけれど、児童数は現在62名

と、意外と多いのに驚く。

小学校の横を通り緩やかに下って行くと先ほど乗った山上バスの停留所のある記念碑台に出

た。道の脇の池は薄く氷が張っていた。

ここからしばらくは県道16号線を歩いて行く。道沿いには交番や郵便局の他にも様々な施

設、住宅がありひとつの街を形成している。県道では法面や歩道の工事があちらこちらで行

われていた。

ここで前から歩いて来た男性とすれ違いざまに少し話をすると、男性は群馬からやって来

て、大阪の叔母の家に来たついでに全山縦走を2分割で歩いてきたそうだ。今日は新神戸

を6時位にスタートして宝塚まで行くという。『すごいですね~』と感心しながら、『我

々は4分割でしかも今日は山頂駅から新神戸へ下って行きます』と言ったら、思い切り大

きな声で笑われた。

さらに歩いて行き『この先に藤原商店というお店があって、生ビールやおでんも売ってま

すよ』と奥様たちに言うと『生ビールはさすがにこの寒さでは。でもおでんはいいわね』な

んて話をしながら歩いて行くと、遠目に見えるそれらしいお店のシャッターが閉まってい

るのが見えた。近づいて行くと工事の警備員さんが何も言わないのに『今日はお休みです

よ』と教えてくれた。やはりこの辺りでは有名なお店のようだ。

営業していれば店先はこんな感じ

県道歩きから三国池まで来ると道の脇に東屋。ここから左に杣谷峠まで下って行く。時間

はまだ10時過ぎ。お弁当は掬星台ででもと考えていたが時間が早すぎる。見晴らしはよ

くてもこの寒さと冷たい風だと楽しくランチといった雰囲気でもない。

そこで思いついたのがせっかく神戸まで来てるのだから、いっそうの事このまま新神戸ま

で降りて温かい場所でランチ!それを奥様たちに提案すると『いい、いいわね!』と即決

定。『どうせなら南京町で中華なんてどうですか?』と尋ねると、『大賛成!』と

なった。やはり女性陣は食い気には勝てないようだ。

これで逆うちは下りで楽をしようとしたのではなくて、最初から『せっかく神戸まで来た

ので、南京町で中華を食べる』という大義名分、いや言い訳ができた。

杣谷峠のトイレは閉鎖され、代りに仮設のトイレが置かれていた。

杣谷峠はこの辺りの鞍部。ここから県道は登り坂になる。すると正面にこんもりとしたピ

ークが見えた。どうやらあれが摩耶別山のようだ。

右にカーブになった場所のアゴニー坂・掬星台と書かれた道標から、左に山道へと入って

行く。

アゴニー坂は今日初めての急登だった。この六甲。アゴニー坂とかシェール道、カスケー

ドバレイとか、とにかくカタカナの表記が多い。その由来はわからないが、神戸だからハ

イカラ何だろうと単純に考える。距離はないが初めての急登にルリちゃんが上着を一枚脱

ぐ、私とあっちゃんはここで今日初めての水分補給。

アゴニー坂を登りきり分岐を右に歩いて行くとYAMAPでは摩耶別山になっている。

国土地理院の地図には表記されてはいないが、とにかく摩耶山系では最高地点となる。山

頂にはフェンスで囲まれた水道施設があるだけで、小さな山名札が木に掛けられているは

ずだったが辺りをうろつき探して見るが見当たらない。あまりにも山頂らしからないので

記念撮影をするのを忘れてしまった。この摩耶別山で須磨から14座となるはずだったの

に・・・・・。いくら探しても山名札が見つからないので、諦めて下って行くとこの山上

にあって、それはそれは立派な金堂の建つ摩耶天上寺があった。

全国で唯一の摩耶夫人(釈迦の生母)堂が建つ天上寺の歴史は、大化2年(西暦646年)、孝

徳天皇の勅願を受けたインドの高僧法道仙人が開創されたことに始まり、摩耶山の名前の

由来でもあるそうだ。

天上寺から少し歩いて今は営業していない『ホテル・ド・摩耶』の正面を通り10分ほど

で掬星台に着いた。

摩耶ロープウェイが年末年始を除いて3月末まで営業をしていないせいか、いつもは大勢

の人で賑わう広場は、我々が着いた時には全く人の姿はなく、後で登山客が3名ほど歩い

て来ただけだった。

掬星台は日本三大夜景のひとつ。手を伸ばせば星を掬(すく)えそうなほど美しい星空の

場所ということが、その名前の由来だそうだ。

さすが三大夜景、展望台から広がる神戸の街並みは見応えがある。六甲アイランドの奥は

さらに埋め立て工事が行われている。

案内板には甲子園も書かれているが、私の近眼ではよく分らない。望遠で写した写真を見

てもよく分らない。ここにも前々回におらが山で見た『神戸らしい眺望景観10選』の針

をイメージしたモニュメントがあった。

先ほどの展望台から西にある展望デッキからも抜群の眺めだったが、とにかく吹き上げて

くる風が冷たい。ここでのお昼ご飯はやっぱり無理があった。口の中はすでに『中華』。

南京町へと急いで降りて行こう。

掬星台から西に歩くと 三等三角点 摩耶山 698.63m

須磨からは13座目となる。三人で指を広げて13の数字を形どる。

三角点から電波塔が数棟並ぶ脇を抜けると後はほとんど下り坂。ここから市ケ原までの間

には、天狗道とか稲妻坂とか何だか怪しげな名前がついている。

摩耶山山上あたりはもともと修験道の場所で、三角点の横にある天狗岩は別名を行者岩と

もいい、山麓の農民がここで修行する山伏の姿を見て天狗と見間違い、これを天狗岩と呼

ぶようになり、市ケ原に至る登山道を天狗道と名付けたといわれている。その天狗道は花

崗岩の道。風化した花崗岩が乾いて滑りやすいので注意しながら下って行く。

途中には地表の土がなくなり、めいいっぱい辺りかまわず根を張り立つ木や、真っすぐ横

に根を張る木など、とにかく一生懸命に生きている健気な木。

下っている途中で『ひょっとしたらブログで新神戸から登ったと書くかもしれないので、

この天狗道を登ってる風にしてください』と奥様たちに言って、少し登っている画を撮っ

てみるが、考えて見ればここまで撮った写真の歩いている方向が逆なので、せっかくひと

芸してもらったが、無駄になる。

とにかく、いつまで下るのだろうど思うくらいに長い長い下り坂。下り始めて1時間10

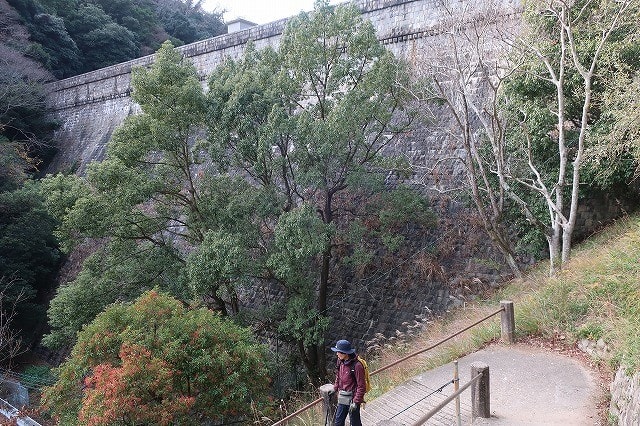

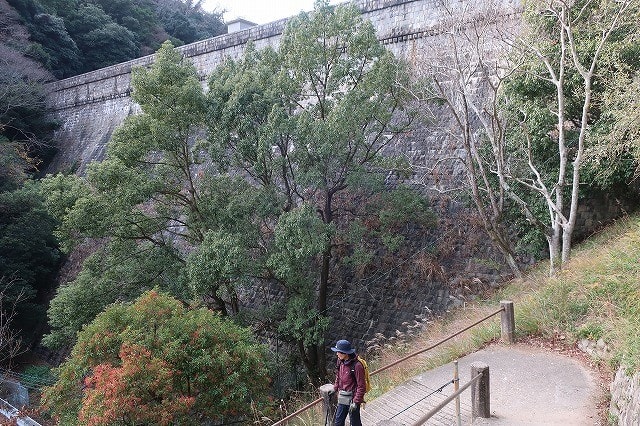

分でやっと市ケ原に降り立った。右に行けばトゥエンティクロスを経て森林植物園へと続

く道。トゥエンティクロスとはこの布引谷沿いの渓谷を、右岸と左岸を渡り返すことが20

回に及ぶことからこの名がつけられた。現在は布引ダムが完成し、ハイキングコースも整

備されているため、渡り返すのは数回になっているそうだ。それにしても神戸の人は本当

英語やカタカナの名前をつけるのがお好きなようだ。

この三差路から南に下って行くと、前回、大竜寺から下ってきた市ケ原のトイレがある。

トイレを済ませて外に出ると大きなザックを背負った学生が二人。『ここでキャンプ?』

と尋ねると『もう少し上でキャンプします』と答えてくれた。60L以上はありそうな大

きなザックを背負っている若者の姿を見ると、何だか嬉しくなってくる。

トイレからは先週も歩いた道。布引貯水池の近くまで来ると、空に飛行機雲が交差してク

ロスの模様を造っていた。

以前から歩いているといつも足の裏の指の付け根に痛みを感じていた。それでもその痛み

の時間は短くて普段はさほど気にしていなかったが、今日は時々痛んで、先ほどからずっ

と痛みが取れなくてどんどん痛みが酷くなってきた。エントツ山さんは足底腱膜症といっ

て踵の裏が痛い症状らしく歩くのがつらいと言っていたが、この中足指節間関節の痛みも

ずっと続くと歩くのがつらくなってくる。『中華・中華、南京町』とつぶやき気を紛らせ

ながら歩いて行く。布引の滝は今日も流れ落ちる水の量は少なく、やはり迫力に欠ける滝

になっていた。

新神戸から南京町へは電車だと三宮で乗り換えて元町まで、バスだと路線が分らない。そ

れならタクシーでと、駅の広場に停まっていたバスの運転手さんに聞いて、少し南に下が

った交差点ならタクシーを拾いやすいと教えてもらって歩いて行く。

そこにはバスの停留所もあり、路線を調べて見ると南京町の近くの三宮神社まで繋がって

いるようだった。バスにしようかどうしようかと迷っている内にタクシーが停まってくれ

てそのまま南京町にレッゴー!

南京町は平日にもかかわらず大勢の人で賑わっていた。とにかくお腹が空いたので南京広

場の横にあるお店に飛び込み、あっちゃんは麻婆麺をルリちゃんはかた焼きそば、私は担

々麺定食を注文してあっという間に完食した。普段地元で食べる中華とは香辛料が違うの

か、いつもと少し違った味がしてとても美味しく頂けた。

南京町からは元町からJRに乗って六甲道で降り、バスに乗り換えケーブル下駅まで戻る。

YAMAPで全山縦走を分割して歩いている人で途中で逆走している人は見当たらない。

後ろ指を指されそうだが、こだわりもプライドもないへっぽこリーダー。次回は今日と同

じ様にケーブルで登って、有馬ロープウェイ山頂駅から宝塚を目指す。

今まで線を繋ぐシリーズは所々で間が開いて途切れがちだったが、今回の六甲全山縦走は

来週の年内で完歩できそうだ。

そのあと年が明けての行き先を、そろそろまた考えないとと思いながら帰路についた。

続きで新神戸から市ケ原、天狗道を通って摩耶山そして六甲ケーブル山上駅までを最初に

考えたが、最後の宝塚までの距離を考えると、もう一つ先の六甲有馬ロープウェイの山頂

駅まで足を延ばしたい。そうなると今までよりは早く香川を出発したい、という問題がひ

とつ。そして次は駐車場の問題。新神戸駅の駐車場は最大料金が3,300円、今までの駐車場

の料金の3倍もする。周りにはタイムズの様な小さな駐車場が点在するだけ。という駐車

場の問題がもうひとつ。色々と調べている内に六甲ケーブル下駅には30台近く置けて最大

料金が1,000円の駐車場があった。このケーブル駅から新神戸への移動はバスを1回乗り継

ぐ事になる。ロープウェイ駅からケーブル駅へもバス移動となり、今回はバスでの移動が

多くなりロスする時間も増えるなと考えていた。

そして前回の再度山の大竜寺で、山門からミニ霊場の石仏が並んでいたのを見たら山門を

入って直ぐが大窪寺になっていた。『これって逆うちですかね?』と奥様たちと話をしな

がら市ケ原への道を歩いていく途中で逆うちという言葉で閃いた。そして奥様たちに

『次の新神戸から六甲ケーブルですけど、ケーブル下駅に車を置いて、そのままケーブル

で上まであがって、新神戸まで降りる逆うちはどうですか?』と提案すると、奥様たちが

『え~~!』と呆れ顔。『逆うちって普通は最初から最後まで反対に回る事を言う

んと違うん』とルリちゃん。『途中で1区間だけ反対に回るんて逆うちとは言わんやろ』

と。『そしたら集合時間を1時間早くしますか?』と強気の発言をすると、あっちゃんが

考え込んだ。『ハイハイいいですよ。どうせ阿讃縦走のスタートも余木崎からでなくて、

反対の曼陀峠から下ったし』と、ヤケクソな返事が返ってきた。(笑)

と言う事で今回も禁じ手の山頂から麓へと下りる計画となった。ケーブルとバスの乗り継

ぎ時間もあって集合時間を少しだけ早くして、高松自動車道を東に走る。阪神高速神戸線

はちょうど渋滞になる時間帯なので、北神戸線で裏六甲に回り込み『からと西』で高速を

降りて六甲有料道路で南にトンネルを抜けると、もうそこはケーブル下駅。渋滞もなく、

予想以上に早く着いて、ひとつ早い便のケーブルに乗り込んだ。

予定の8時40分の便だとバスの乗り継ぎは5分間しかなかったが、8時20分の便に乗

れたので時間に余裕ができた。麓の駅ではそうでもなかったが、山上駅では三人で同じよ

うに『寒い・・・!』と声をあげた。時間があったので駅舎の上にある六甲天覧台に上が

ってみると、大阪平野から和歌山方面まで見渡せた。この場所は昭和56年に昭和天皇が

立ち寄られたことで天覧台と名付けられ、日本夜景遺産にも選定されている場所だそうだ。

眼下には六甲アイランド、そして東には大阪のビル群。ひと際高くそびえるのはあべのハ

ルカスだろうか?まだ低い高さの朝日を浴びて遠くに見える雲にきれいな陰影がついてい

る。東から西に続くその雲を高い位置から眺めると不思議な感じがした。

吹きさらしで冷たい風が舞う天覧台を降り、8時55分発の六甲山上バスに乗り込む。

割と早い時間だったが座席は若い子たちで埋まっていた。『こんな時間に??』と思って

いたら、ほぼ全員が六甲山スノーパークで降りて行った。結局ロープウェイ駅で降りたの

は、我々と女性がひとりだけだった。

駅舎の前を通りYAMAPでダウンロードした地図を見ながら歩いて行くと、道には雪が

残っていた。六甲ガーデンテラスも季節によったら華やかな雰囲気のする場所だろうけれ

ど、まだオープン前でしかもこの気温では、なお一層閑散とした雰囲気を助長している。

ガーデンテラスの駐車場の先のカーブから左に山道に入って行く。その地道もすぐに終わり

また舗装路へと飛び出すが、その手前でみよし観音と書かれた像が立っていた。昭和39年

の墜落事故で乗客を助けようとして亡くなった、客室乗務員の麻畠美代子さんの冥福を祈っ

て建立され、その像は飛行機の目的地だった徳島の方角を向いて、空の安全を願う意味を込

めて右手を挙げた像になっている。

舗装路からまた直ぐに六甲山上案内板が立つ場所から右に入って行く。しばらく歩くとネッ

トに囲まれた道になる。道の両側はどうやらゴルフ場のようだ。YAMAPを見て見ると、

神戸ゴルフ倶楽部となっている。神戸ゴルフ倶楽部は六甲山の開祖と呼ばれたイギリス人、

アーサー・ヘスケス・グルームが仲間たちとゴルフをするために造った4ホールの日本で初

めてのゴルフ場だそうだ。そんな由緒あるゴルフ場の中を通れるなんて珍しい。

その神戸ゴルフ倶楽部のクラブハウスを過ぎるとまた舗装路になる。しばらく歩くと道の脇

に六甲山小学校と書かれた門柱。こんな山上に小学校と思ったけれど、児童数は現在62名

と、意外と多いのに驚く。

小学校の横を通り緩やかに下って行くと先ほど乗った山上バスの停留所のある記念碑台に出

た。道の脇の池は薄く氷が張っていた。

ここからしばらくは県道16号線を歩いて行く。道沿いには交番や郵便局の他にも様々な施

設、住宅がありひとつの街を形成している。県道では法面や歩道の工事があちらこちらで行

われていた。

ここで前から歩いて来た男性とすれ違いざまに少し話をすると、男性は群馬からやって来

て、大阪の叔母の家に来たついでに全山縦走を2分割で歩いてきたそうだ。今日は新神戸

を6時位にスタートして宝塚まで行くという。『すごいですね~』と感心しながら、『我

々は4分割でしかも今日は山頂駅から新神戸へ下って行きます』と言ったら、思い切り大

きな声で笑われた。

さらに歩いて行き『この先に藤原商店というお店があって、生ビールやおでんも売ってま

すよ』と奥様たちに言うと『生ビールはさすがにこの寒さでは。でもおでんはいいわね』な

んて話をしながら歩いて行くと、遠目に見えるそれらしいお店のシャッターが閉まってい

るのが見えた。近づいて行くと工事の警備員さんが何も言わないのに『今日はお休みです

よ』と教えてくれた。やはりこの辺りでは有名なお店のようだ。

営業していれば店先はこんな感じ

県道歩きから三国池まで来ると道の脇に東屋。ここから左に杣谷峠まで下って行く。時間

はまだ10時過ぎ。お弁当は掬星台ででもと考えていたが時間が早すぎる。見晴らしはよ

くてもこの寒さと冷たい風だと楽しくランチといった雰囲気でもない。

そこで思いついたのがせっかく神戸まで来てるのだから、いっそうの事このまま新神戸ま

で降りて温かい場所でランチ!それを奥様たちに提案すると『いい、いいわね!』と即決

定。『どうせなら南京町で中華なんてどうですか?』と尋ねると、『大賛成!』と

なった。やはり女性陣は食い気には勝てないようだ。

これで逆うちは下りで楽をしようとしたのではなくて、最初から『せっかく神戸まで来た

ので、南京町で中華を食べる』という大義名分、いや言い訳ができた。

杣谷峠のトイレは閉鎖され、代りに仮設のトイレが置かれていた。

杣谷峠はこの辺りの鞍部。ここから県道は登り坂になる。すると正面にこんもりとしたピ

ークが見えた。どうやらあれが摩耶別山のようだ。

右にカーブになった場所のアゴニー坂・掬星台と書かれた道標から、左に山道へと入って

行く。

アゴニー坂は今日初めての急登だった。この六甲。アゴニー坂とかシェール道、カスケー

ドバレイとか、とにかくカタカナの表記が多い。その由来はわからないが、神戸だからハ

イカラ何だろうと単純に考える。距離はないが初めての急登にルリちゃんが上着を一枚脱

ぐ、私とあっちゃんはここで今日初めての水分補給。

アゴニー坂を登りきり分岐を右に歩いて行くとYAMAPでは摩耶別山になっている。

国土地理院の地図には表記されてはいないが、とにかく摩耶山系では最高地点となる。山

頂にはフェンスで囲まれた水道施設があるだけで、小さな山名札が木に掛けられているは

ずだったが辺りをうろつき探して見るが見当たらない。あまりにも山頂らしからないので

記念撮影をするのを忘れてしまった。この摩耶別山で須磨から14座となるはずだったの

に・・・・・。いくら探しても山名札が見つからないので、諦めて下って行くとこの山上

にあって、それはそれは立派な金堂の建つ摩耶天上寺があった。

全国で唯一の摩耶夫人(釈迦の生母)堂が建つ天上寺の歴史は、大化2年(西暦646年)、孝

徳天皇の勅願を受けたインドの高僧法道仙人が開創されたことに始まり、摩耶山の名前の

由来でもあるそうだ。

天上寺から少し歩いて今は営業していない『ホテル・ド・摩耶』の正面を通り10分ほど

で掬星台に着いた。

摩耶ロープウェイが年末年始を除いて3月末まで営業をしていないせいか、いつもは大勢

の人で賑わう広場は、我々が着いた時には全く人の姿はなく、後で登山客が3名ほど歩い

て来ただけだった。

掬星台は日本三大夜景のひとつ。手を伸ばせば星を掬(すく)えそうなほど美しい星空の

場所ということが、その名前の由来だそうだ。

さすが三大夜景、展望台から広がる神戸の街並みは見応えがある。六甲アイランドの奥は

さらに埋め立て工事が行われている。

案内板には甲子園も書かれているが、私の近眼ではよく分らない。望遠で写した写真を見

てもよく分らない。ここにも前々回におらが山で見た『神戸らしい眺望景観10選』の針

をイメージしたモニュメントがあった。

先ほどの展望台から西にある展望デッキからも抜群の眺めだったが、とにかく吹き上げて

くる風が冷たい。ここでのお昼ご飯はやっぱり無理があった。口の中はすでに『中華』。

南京町へと急いで降りて行こう。

掬星台から西に歩くと 三等三角点 摩耶山 698.63m

須磨からは13座目となる。三人で指を広げて13の数字を形どる。

三角点から電波塔が数棟並ぶ脇を抜けると後はほとんど下り坂。ここから市ケ原までの間

には、天狗道とか稲妻坂とか何だか怪しげな名前がついている。

摩耶山山上あたりはもともと修験道の場所で、三角点の横にある天狗岩は別名を行者岩と

もいい、山麓の農民がここで修行する山伏の姿を見て天狗と見間違い、これを天狗岩と呼

ぶようになり、市ケ原に至る登山道を天狗道と名付けたといわれている。その天狗道は花

崗岩の道。風化した花崗岩が乾いて滑りやすいので注意しながら下って行く。

途中には地表の土がなくなり、めいいっぱい辺りかまわず根を張り立つ木や、真っすぐ横

に根を張る木など、とにかく一生懸命に生きている健気な木。

下っている途中で『ひょっとしたらブログで新神戸から登ったと書くかもしれないので、

この天狗道を登ってる風にしてください』と奥様たちに言って、少し登っている画を撮っ

てみるが、考えて見ればここまで撮った写真の歩いている方向が逆なので、せっかくひと

芸してもらったが、無駄になる。

とにかく、いつまで下るのだろうど思うくらいに長い長い下り坂。下り始めて1時間10

分でやっと市ケ原に降り立った。右に行けばトゥエンティクロスを経て森林植物園へと続

く道。トゥエンティクロスとはこの布引谷沿いの渓谷を、右岸と左岸を渡り返すことが20

回に及ぶことからこの名がつけられた。現在は布引ダムが完成し、ハイキングコースも整

備されているため、渡り返すのは数回になっているそうだ。それにしても神戸の人は本当

英語やカタカナの名前をつけるのがお好きなようだ。

この三差路から南に下って行くと、前回、大竜寺から下ってきた市ケ原のトイレがある。

トイレを済ませて外に出ると大きなザックを背負った学生が二人。『ここでキャンプ?』

と尋ねると『もう少し上でキャンプします』と答えてくれた。60L以上はありそうな大

きなザックを背負っている若者の姿を見ると、何だか嬉しくなってくる。

トイレからは先週も歩いた道。布引貯水池の近くまで来ると、空に飛行機雲が交差してク

ロスの模様を造っていた。

以前から歩いているといつも足の裏の指の付け根に痛みを感じていた。それでもその痛み

の時間は短くて普段はさほど気にしていなかったが、今日は時々痛んで、先ほどからずっ

と痛みが取れなくてどんどん痛みが酷くなってきた。エントツ山さんは足底腱膜症といっ

て踵の裏が痛い症状らしく歩くのがつらいと言っていたが、この中足指節間関節の痛みも

ずっと続くと歩くのがつらくなってくる。『中華・中華、南京町』とつぶやき気を紛らせ

ながら歩いて行く。布引の滝は今日も流れ落ちる水の量は少なく、やはり迫力に欠ける滝

になっていた。

新神戸から南京町へは電車だと三宮で乗り換えて元町まで、バスだと路線が分らない。そ

れならタクシーでと、駅の広場に停まっていたバスの運転手さんに聞いて、少し南に下が

った交差点ならタクシーを拾いやすいと教えてもらって歩いて行く。

そこにはバスの停留所もあり、路線を調べて見ると南京町の近くの三宮神社まで繋がって

いるようだった。バスにしようかどうしようかと迷っている内にタクシーが停まってくれ

てそのまま南京町にレッゴー!

南京町は平日にもかかわらず大勢の人で賑わっていた。とにかくお腹が空いたので南京広

場の横にあるお店に飛び込み、あっちゃんは麻婆麺をルリちゃんはかた焼きそば、私は担

々麺定食を注文してあっという間に完食した。普段地元で食べる中華とは香辛料が違うの

か、いつもと少し違った味がしてとても美味しく頂けた。

南京町からは元町からJRに乗って六甲道で降り、バスに乗り換えケーブル下駅まで戻る。

YAMAPで全山縦走を分割して歩いている人で途中で逆走している人は見当たらない。

後ろ指を指されそうだが、こだわりもプライドもないへっぽこリーダー。次回は今日と同

じ様にケーブルで登って、有馬ロープウェイ山頂駅から宝塚を目指す。

今まで線を繋ぐシリーズは所々で間が開いて途切れがちだったが、今回の六甲全山縦走は

来週の年内で完歩できそうだ。

そのあと年が明けての行き先を、そろそろまた考えないとと思いながら帰路についた。