18きっぷ4回目。今朝は、ある目的を抱いて常磐線のいわき駅にむかう予定だった。が、強風のため「大幅に遅れます」と構内アナウンスがあったので、目的を達成困難と判断し、予定どおり出発しそうな東北線の下りに乗った。Bプラン、Cプランといつも頭の片隅に控えていたので、賢治さんゆかりの花巻市鉛温泉に向かった。

片道3時間少し、バス待ち時間1時間半、バス30分ほど740円。日帰り温泉料金700円。

復路のバス時間まで2時間。同じく30分かけて花巻駅に戻るも、次の列車が来るまで1時間すこし。またまた3時間ほどかけて仙台へ向かう。

今日のBプランは、以上のとおりたった2時間のために、丸一日をかけたことになり、世間から見るとお笑い種なのであろうが、ここのいで湯の魅了せられた者は、分かってくれるのではないだろうか。

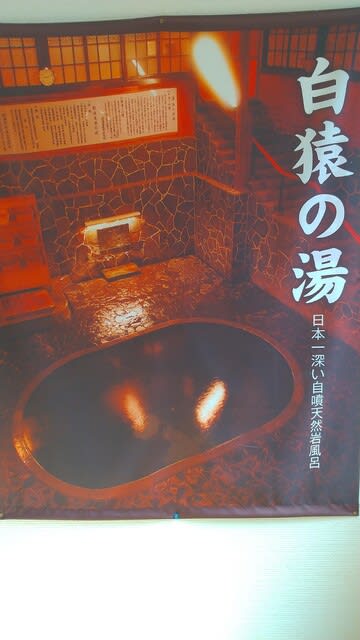

とくに、「日本一深い」というふれこみの湯船がいい。湯屋のつくりのせいかもしれないが、ここの風呂に浮かぶように心もとなく立つと、世界の中心に立っているような感覚になるから不思議である。今日は小一時間誰も来ないので、まさに世界を独占した。他に、露天も、展望風呂もあり、2時間はまたたくまにすぎた。

乗り継ぎのホームや、駅の待ち合わせに、NEWDAYSのお世話で、ワンカップやチューハイを嗜んで徒然ワープしたのはいうまでもない。