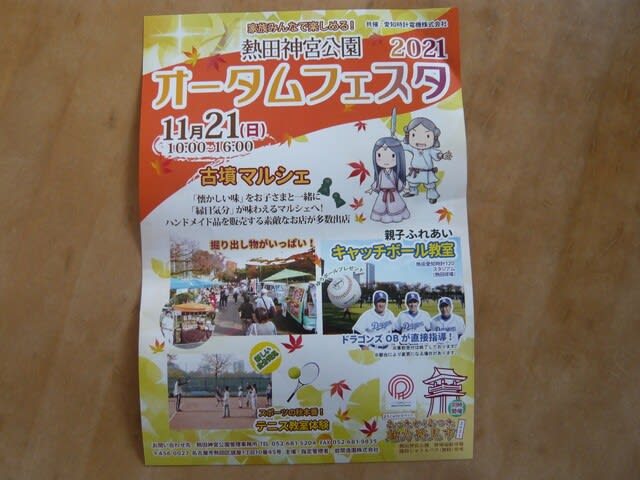

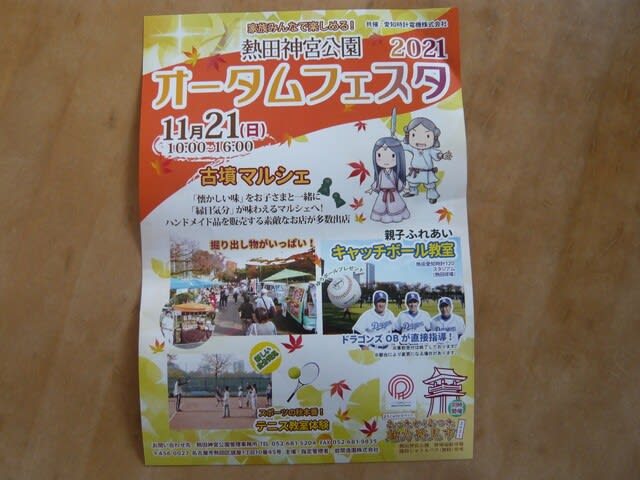

11月21日は熱田神宮公園で「2021オータムフェスタ」とか。

縁日気分が味わえるマルシェもあり、テニス教室とかキャッチボール教室も開かれる。

天気は曇りだけど雨の降る心配はなさそうなので、昼から出かけてみることに。

マルシェはまあ、フリーマーケットと言う感じの雑貨品とか手造り工芸品とかも多くて、私にはあまり触手が動きそうな店はありません。

実はこの日は断夫山古墳の特別入山があり、これが私の目当て。

管理事務所前の本部テントで名前を書けば自由に入山できます。

名簿に名前を書くと677番。午前中で500人以上が入山したのでしょうか。

チラシによると全長181メートル、後円部の直径80メートル、前方部の幅116メートルと巨大古墳で、高さは後円部で13メートル、前方部で16.3メートルです。

日本書紀によれば断夫山古墳は「ミヤズヒメ」が被葬者となっていますが、ヤマトタケルを失い寡婦となったので断夫?まあ、被葬者は多分熱田台地に本拠地を置いていた尾張氏の首長なんでしょうけど。実はここは本格的な発掘調査は行われておらず、現在進行形で予算がついて調査をするところみたいです。

因みに堀川を挟んで少し南にヤマトタケルの墓と言われている白鳥古墳があるのですが、この白鳥古墳は半分がお寺の境内になって削られています。

それではさっそく後円部から入山してみましょう。

足を踏み入れるといきなりの急登です。

一応ロープがありますが、登る時はともかく下るときは足が滑らないように気を引きしまないといけません。

足元に注意しながら一気に登ると後円部の頂上。

平らになっているのは分かりますが、木が覆い茂っていて見晴しはゼロ。

そこから前方部へ細い道が緩やかな登りになっています。

道が平らになっているところは前方部と後円部がくっついたくびれの部分。

少し登ってすぐに前方部の頂上に。

平らになっているところが方形かどうかもよく分からないのですが、後円部よりは平らなところが広いみたいな感じです。

相変わらず木に覆われて展望はききませんが、下を見ると結構急斜面だと言うことが分かります。

一通り見て帰るのですが、後円部の急斜面は慎重に下りて行かないと転がりそう。木の根が飛び出していたりして、一応国の史跡なので道を作ることもできないので、ここは自己責任で気をつけましょう。

もっとも古墳の創建当時は木などは生えておらず、墳丘の表面は川原石が敷き詰められていたはずで、今とはだいぶ趣が違ったものだったんでしょう。

古墳の周りの周濠は第二次世界大戦後に作られたそうで、本来の周濠の幅とか深さは不明だそうですが、今は住宅が迫っているところも含めてもっと大きなものだったのでしょう。

この日は特別入山の日で誰でも名前を書くだけで入山できたのでしたが、普段でも学習目的であれば管理事務所に申し出れば入山できるみたいです。

縁日気分が味わえるマルシェもあり、テニス教室とかキャッチボール教室も開かれる。

天気は曇りだけど雨の降る心配はなさそうなので、昼から出かけてみることに。

マルシェはまあ、フリーマーケットと言う感じの雑貨品とか手造り工芸品とかも多くて、私にはあまり触手が動きそうな店はありません。

実はこの日は断夫山古墳の特別入山があり、これが私の目当て。

管理事務所前の本部テントで名前を書けば自由に入山できます。

名簿に名前を書くと677番。午前中で500人以上が入山したのでしょうか。

チラシによると全長181メートル、後円部の直径80メートル、前方部の幅116メートルと巨大古墳で、高さは後円部で13メートル、前方部で16.3メートルです。

日本書紀によれば断夫山古墳は「ミヤズヒメ」が被葬者となっていますが、ヤマトタケルを失い寡婦となったので断夫?まあ、被葬者は多分熱田台地に本拠地を置いていた尾張氏の首長なんでしょうけど。実はここは本格的な発掘調査は行われておらず、現在進行形で予算がついて調査をするところみたいです。

因みに堀川を挟んで少し南にヤマトタケルの墓と言われている白鳥古墳があるのですが、この白鳥古墳は半分がお寺の境内になって削られています。

それではさっそく後円部から入山してみましょう。

足を踏み入れるといきなりの急登です。

一応ロープがありますが、登る時はともかく下るときは足が滑らないように気を引きしまないといけません。

足元に注意しながら一気に登ると後円部の頂上。

平らになっているのは分かりますが、木が覆い茂っていて見晴しはゼロ。

そこから前方部へ細い道が緩やかな登りになっています。

道が平らになっているところは前方部と後円部がくっついたくびれの部分。

少し登ってすぐに前方部の頂上に。

平らになっているところが方形かどうかもよく分からないのですが、後円部よりは平らなところが広いみたいな感じです。

相変わらず木に覆われて展望はききませんが、下を見ると結構急斜面だと言うことが分かります。

一通り見て帰るのですが、後円部の急斜面は慎重に下りて行かないと転がりそう。木の根が飛び出していたりして、一応国の史跡なので道を作ることもできないので、ここは自己責任で気をつけましょう。

もっとも古墳の創建当時は木などは生えておらず、墳丘の表面は川原石が敷き詰められていたはずで、今とはだいぶ趣が違ったものだったんでしょう。

古墳の周りの周濠は第二次世界大戦後に作られたそうで、本来の周濠の幅とか深さは不明だそうですが、今は住宅が迫っているところも含めてもっと大きなものだったのでしょう。

この日は特別入山の日で誰でも名前を書くだけで入山できたのでしたが、普段でも学習目的であれば管理事務所に申し出れば入山できるみたいです。