京都大原の「勝林院」で浅井長政の書状が見つかり、比叡山焼き討ちの原因になった一つだと分かりました。その繋がりとして、2014年11月12日(水)の「比叡山延暦寺 国宝 根本中堂」を再投稿します。

「延暦寺」は、比叡山の山内にある500ヘクタールの境内地に点在する

約150ほどの堂塔の総称で、延暦寺という建造物はありませんでした。

山内を地域別に、東を「東塔(とうどう)」、西を「西塔(さいとう)」

北を「横川(よかわ)」の三つに区分されているそうです。

大講堂 (大日如来)重要文化財

大日如来座像の両脇の檀上に、比叡山で修学した諸宗派の祖師像が祀られています。比叡山が日本仏教の母なる山といわれるのが分かりますね。

鐘楼

大講堂のそばに鐘楼があって参拝者が鐘を突いていました。

元亀(げんき)2年(1571)9月12日の早朝

信長による延暦寺焼討ちを知らせる梵鐘の乱打の音が響いていたそうです。

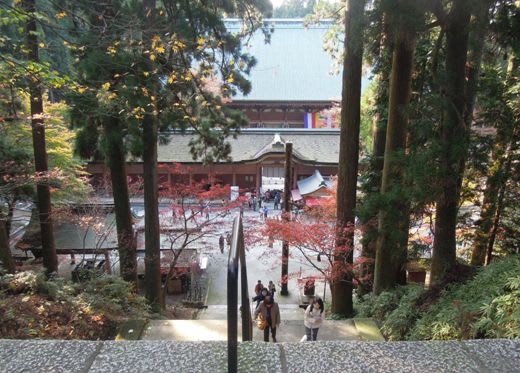

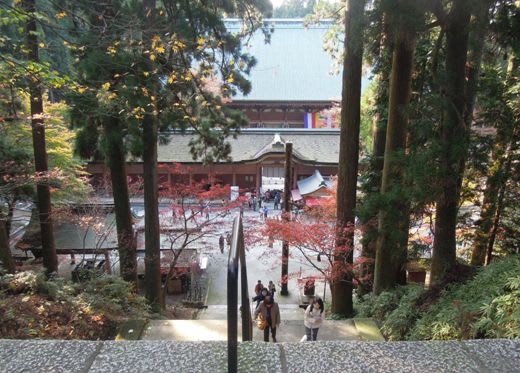

この坂を下りていくと、左に見えているのが「根本中堂」です。

延暦寺が浅井・朝倉両軍をかくまったこと等が発端となり

元亀2年(1571)織田信長によって比叡山が全山焼き討ちされたことは

書かれていませんでした。

ここが根本中堂の入口です。

根本中堂の堂内は、写真撮影禁止です。

中に入ると、仏像が私達のいる床から約3m低い位置にあって

それは仏像が参拝者の目の高さに来るようにするためだそうで

「仏も人もひとつ」という考えを現しているそうです。

根本中堂中央の厨子には、最澄自作の伝承がある薬師如来立像が祀られていますが、この本尊は秘仏になっているので、普段は公開されていないのです。私たち参拝者が根本中堂で目にする薬師如来像は、仏師が彫刻した「前立」本尊でした。

「不滅の法灯」は、信長の焼討ちにより一旦は途絶えたそうですが

山形県の山寺(やまでら)として知られる立石寺(りっしゃくじ)に

分灯されていた法灯を移したことで、1200年の法灯があるそうです。

説明では、途絶えたことも分灯についても触れることなく終わりましたが、こんなお話がありました。それは、法灯の菜種油を注ぎ足さなくても数日は燃え続けるそうですが、それは「ま、いいか」と油を注ぎ足さない日があると、それが習慣になり火は消えてしまいます。そうならないために、決して油を絶やさないようにすることから「油断するな」という言葉が生まれたそうです。

文殊楼

根本中堂の前にある石段は

文殊菩薩が安置されている文殊楼へ行きます。

石段を上がった所から、根本中堂を撮っています。

文殊堂の中に入り、狭くて急な階段を上がってきました。(((^_^;)

寛永19年(1642)に徳川家康によって再建された銅板葺き入母屋造りは

幅37.6m、奥行23.9m、屋根高24.2mの大建築で、昭和28年(1954)国宝に

指定されています。

外出を控えているので、行った所が懐かしく思い出されます。(^^ゞ。

「延暦寺」は、比叡山の山内にある500ヘクタールの境内地に点在する

約150ほどの堂塔の総称で、延暦寺という建造物はありませんでした。

山内を地域別に、東を「東塔(とうどう)」、西を「西塔(さいとう)」

北を「横川(よかわ)」の三つに区分されているそうです。

大講堂 (大日如来)重要文化財

大日如来座像の両脇の檀上に、比叡山で修学した諸宗派の祖師像が祀られています。比叡山が日本仏教の母なる山といわれるのが分かりますね。

鐘楼

大講堂のそばに鐘楼があって参拝者が鐘を突いていました。

元亀(げんき)2年(1571)9月12日の早朝

信長による延暦寺焼討ちを知らせる梵鐘の乱打の音が響いていたそうです。

この坂を下りていくと、左に見えているのが「根本中堂」です。

延暦寺が浅井・朝倉両軍をかくまったこと等が発端となり

元亀2年(1571)織田信長によって比叡山が全山焼き討ちされたことは

書かれていませんでした。

ここが根本中堂の入口です。

根本中堂の堂内は、写真撮影禁止です。

中に入ると、仏像が私達のいる床から約3m低い位置にあって

それは仏像が参拝者の目の高さに来るようにするためだそうで

「仏も人もひとつ」という考えを現しているそうです。

根本中堂中央の厨子には、最澄自作の伝承がある薬師如来立像が祀られていますが、この本尊は秘仏になっているので、普段は公開されていないのです。私たち参拝者が根本中堂で目にする薬師如来像は、仏師が彫刻した「前立」本尊でした。

「不滅の法灯」は、信長の焼討ちにより一旦は途絶えたそうですが

山形県の山寺(やまでら)として知られる立石寺(りっしゃくじ)に

分灯されていた法灯を移したことで、1200年の法灯があるそうです。

説明では、途絶えたことも分灯についても触れることなく終わりましたが、こんなお話がありました。それは、法灯の菜種油を注ぎ足さなくても数日は燃え続けるそうですが、それは「ま、いいか」と油を注ぎ足さない日があると、それが習慣になり火は消えてしまいます。そうならないために、決して油を絶やさないようにすることから「油断するな」という言葉が生まれたそうです。

文殊楼

根本中堂の前にある石段は

文殊菩薩が安置されている文殊楼へ行きます。

石段を上がった所から、根本中堂を撮っています。

文殊堂の中に入り、狭くて急な階段を上がってきました。(((^_^;)

寛永19年(1642)に徳川家康によって再建された銅板葺き入母屋造りは

幅37.6m、奥行23.9m、屋根高24.2mの大建築で、昭和28年(1954)国宝に

指定されています。

外出を控えているので、行った所が懐かしく思い出されます。(^^ゞ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます