「ナニコレ珍百景」7月28日(日)放送で、奈良県・月ケ瀬梅林の真っ黒で皺のある「烏梅(うばい)」を紹介していたので、初めて「烏梅」のことを知りました。

すると「世界ふしぎ発見!」8月24日(土)の放送で

万葉仮名の梅は「◯梅?」 ①兎梅 ②雨梅 ③烏梅 のどれでしょう。

私は「ナニコレ珍百景」を見ていたので「③烏梅」だと分かります。(^^ゞ

「烏梅」造りの伝統には

●梅実にすすを塗(まぶ)し

●一晩ゆっくりと蒸し焼きにして

●燻製にします。

●2週間ほど天日に干して

●乾燥します。

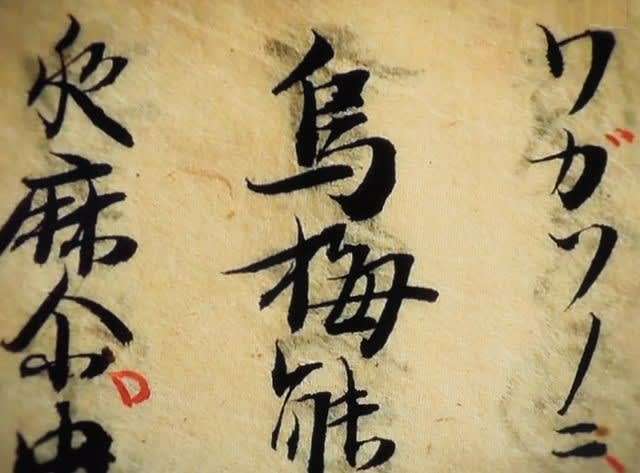

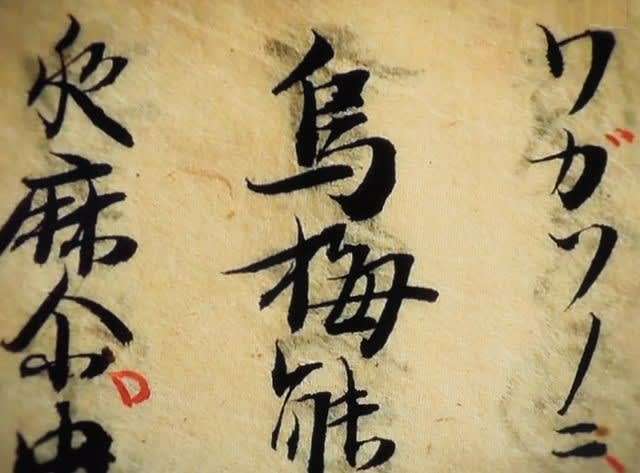

●歴史上の文献に記された烏梅

万葉仮名で「烏梅」を「うめ」と呼んでいたそうです。

万葉時代に中国から遣唐使が持ち帰った烏梅は

樹木より先に漢方薬として渡来しました。

「烏梅」の「烏」はカラス、強い酸味があり

熱冷まし・下痢止め・咳止め・食物や薬物中毒・回虫駆除・止血・すり傷

切り傷の手当てなどと、昔から現在も用いられているそうです。

「烏梅の里 梅古庵」はこちらでご覧ください。

すると「世界ふしぎ発見!」8月24日(土)の放送で

万葉仮名の梅は「◯梅?」 ①兎梅 ②雨梅 ③烏梅 のどれでしょう。

私は「ナニコレ珍百景」を見ていたので「③烏梅」だと分かります。(^^ゞ

「烏梅」造りの伝統には

●梅実にすすを塗(まぶ)し

●一晩ゆっくりと蒸し焼きにして

●燻製にします。

●2週間ほど天日に干して

●乾燥します。

●歴史上の文献に記された烏梅

万葉仮名で「烏梅」を「うめ」と呼んでいたそうです。

万葉時代に中国から遣唐使が持ち帰った烏梅は

樹木より先に漢方薬として渡来しました。

「烏梅」の「烏」はカラス、強い酸味があり

熱冷まし・下痢止め・咳止め・食物や薬物中毒・回虫駆除・止血・すり傷

切り傷の手当てなどと、昔から現在も用いられているそうです。

「烏梅の里 梅古庵」はこちらでご覧ください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます