天皇陛下御即位30年記念「④「春興殿→大臣宿所」の展示のつづき・・・

日華門(にっかもん)

回廊の東面にある門「日華門」です。

西面の門は「月華門」。即位の礼で紫宸殿南庭に立てられる時は

東に「日像纛旛」、西に「月像纛旛」なので、東=日 西=月 ですね。

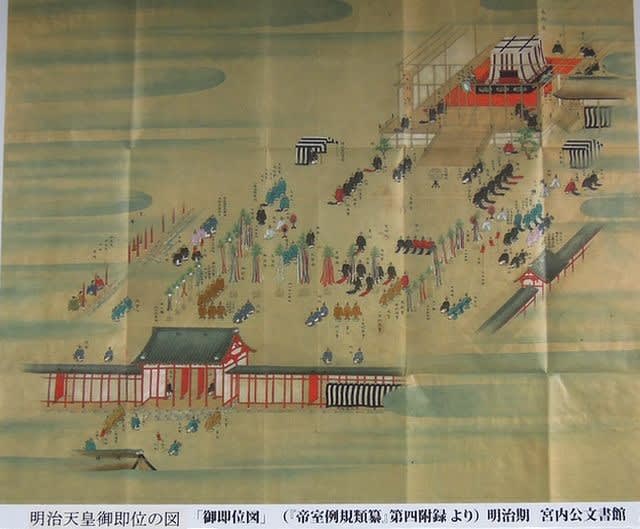

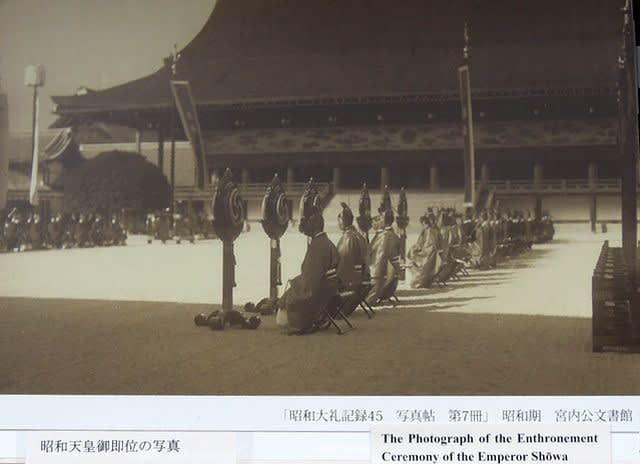

紫宸殿(ししんでん)

京都御所において最も格式の高い正殿であり

即位の礼などの重要な儀式がここで行われていました。

この建物は安静2年(1855)の造営で、平安時代の建築様式です。

明治、大正、昭和、三代の天皇の即位の礼が執り行われました。

建物中央に置かれていた「高御座」「御帳台」は

本年10月皇居での即位の礼に、ご使用になられるそうです。

紫宸殿の扁額

紫宸殿の扁額は、嘉永時の炎上のときに賢聖障子と共に

類焼をまぬがれていました。

筆は、岡本保考(おかもとやすたか)寛延2年(1749)-文化15年(1818)

江戸時代中期-後期の書家、神職。

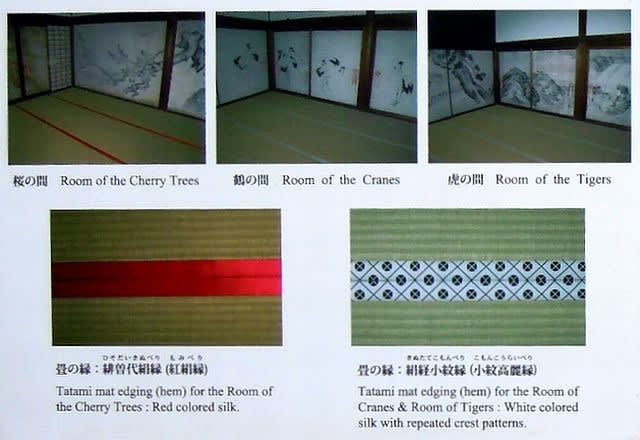

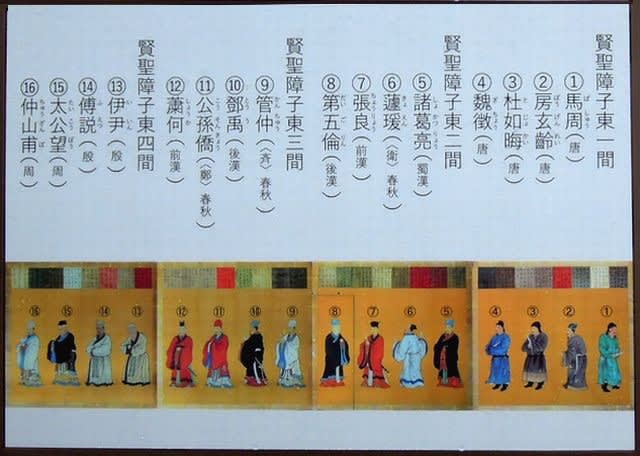

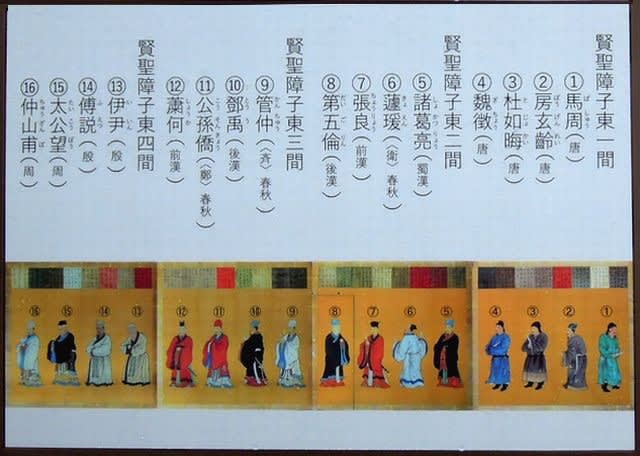

賢聖障子(けんじょうのしょうじ)

中国の賢人が画かれている賢聖障子(けんじょうのしょうじ)は

紫宸殿の母屋中央にある高御座の後ろに、東西各4間。

中国の三代から、唐代までの聖人・賢人32人の姿が描かれています。

紫宸殿から見た承明門と建礼門

承明門から紫宸殿を見ることはあっても

紫宸殿から、承明門を見ることは少ないのでは・・・(^^ゞ

月華門の牛車(ぎっしゃ)

新御車寄から見た「月華門」では、牛車の前部分でしたが

紫宸殿からは後部分が見えています。

それは、牛車に乗るときは後ろから乗り、前から降りるからでした。

紫宸殿西側の階段

紫宸殿を出て清涼殿に向かいますが

海外からの団体さんが多いです。

日華門(にっかもん)

回廊の東面にある門「日華門」です。

西面の門は「月華門」。即位の礼で紫宸殿南庭に立てられる時は

東に「日像纛旛」、西に「月像纛旛」なので、東=日 西=月 ですね。

紫宸殿(ししんでん)

京都御所において最も格式の高い正殿であり

即位の礼などの重要な儀式がここで行われていました。

この建物は安静2年(1855)の造営で、平安時代の建築様式です。

明治、大正、昭和、三代の天皇の即位の礼が執り行われました。

建物中央に置かれていた「高御座」「御帳台」は

本年10月皇居での即位の礼に、ご使用になられるそうです。

紫宸殿の扁額

紫宸殿の扁額は、嘉永時の炎上のときに賢聖障子と共に

類焼をまぬがれていました。

筆は、岡本保考(おかもとやすたか)寛延2年(1749)-文化15年(1818)

江戸時代中期-後期の書家、神職。

賢聖障子(けんじょうのしょうじ)

中国の賢人が画かれている賢聖障子(けんじょうのしょうじ)は

紫宸殿の母屋中央にある高御座の後ろに、東西各4間。

中国の三代から、唐代までの聖人・賢人32人の姿が描かれています。

紫宸殿から見た承明門と建礼門

承明門から紫宸殿を見ることはあっても

紫宸殿から、承明門を見ることは少ないのでは・・・(^^ゞ

月華門の牛車(ぎっしゃ)

新御車寄から見た「月華門」では、牛車の前部分でしたが

紫宸殿からは後部分が見えています。

それは、牛車に乗るときは後ろから乗り、前から降りるからでした。

紫宸殿西側の階段

紫宸殿を出て清涼殿に向かいますが

海外からの団体さんが多いです。