3月3日はひな祭り、明日になりますが、今日は日曜日ということもあり、ひな祭りのごちそうということで、ちらし寿司を作りました。

ちらし寿司

~の素、は私は使わないので、具材の下ごしらえに手間はかかりますが、材料は家にあるものを使うだけなので、いい始末になっています。

一番手間がかかったのは「かんぴょう」で、乾物を水で戻し、下茹で後、しいたけと一緒に煮つけました。

菜の花や海老で飾れば、春らしい雰囲気

作るのに手間はかかっても、食べるのは一瞬でした(笑)

3月3日はひな祭り、明日になりますが、今日は日曜日ということもあり、ひな祭りのごちそうということで、ちらし寿司を作りました。

ちらし寿司

~の素、は私は使わないので、具材の下ごしらえに手間はかかりますが、材料は家にあるものを使うだけなので、いい始末になっています。

一番手間がかかったのは「かんぴょう」で、乾物を水で戻し、下茹で後、しいたけと一緒に煮つけました。

菜の花や海老で飾れば、春らしい雰囲気

作るのに手間はかかっても、食べるのは一瞬でした(笑)

昨日、友人と娘ちゃんが我が家の庭の柚子を収穫しにきてくれましたが、甘夏や桜餅のほか、前回収穫した柚子で娘ちゃんが作った柚子ジャムを持ってきてくれました。

我が家の庭の柚子ジャム Made by 友人の娘ちゃん

なめらかなピューレ状のジャムで、柚子のほろ苦みさいいアクセントになっていました。

ライ麦パンにパテを塗り、その上に柚子ジャムをトッピングしてみました。

パテには塩気とリッチな脂分があるので、柚子ジャムの酸味と甘み、ほろ苦さがよく合いました。

柚子ジャム、しばらく楽しませていただきます

昨年はみかんもりんごも病虫害による不作のため、価格がとんでもなく高い!

りんごは1個100円で買えていたのに、今は軽くその2倍します。

毎日よく果物を食べる我が家では、セールで安い時に買っていましたが、りんごはとうとう在庫がゼロになってしまいました。

はっさくや夏みかんなどの柑橘類は友人からのいただきものがあるので、それを大事に食べていますが、そのうちそれもなくなってくるはず。

いちごが安くなってきたのは助かりますが、フルーツ問題、悩ましい…

そこで、思い出したのが、缶詰!

前に喜多方の叔母が送ってくれた缶詰の中に、フルーツ缶がありました

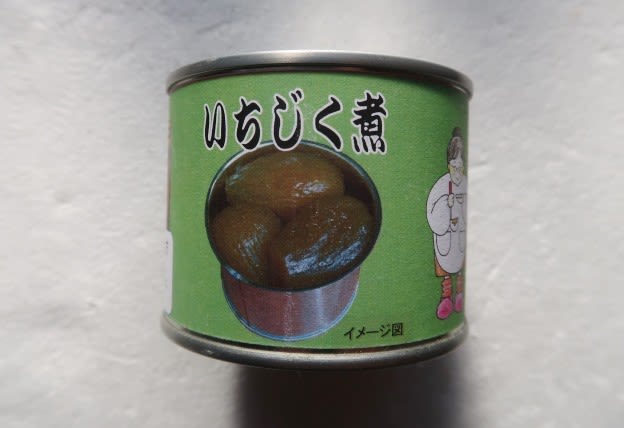

いちじく煮 (福島県産)

いちじくは大好きなので、缶詰があるなんて

会津坂下町で作られていました

缶詰を開けると、いちじくが丸ごと6個入っています

シロップ煮になっていて、甘さは意外と控えめ。

アレンジもできそうですが、私はそのまま食べました。

いちじくはジャムにもする果物なので、秋の時期に安く買える時があれば、瓶詰めのシロップ煮を作っておくのもいいかもしれませんね。

我が家ではさつま芋を割とよく食べます。

スーパーで安くなっている時に買っておいて、蒸し器で蒸しておきます。

小腹が空いたときや、主食の足しにちょこちょこと食べていますが、最近は品種種類も増え、好きなタイプを選べるようになりました。

私がよく買うのは「紅はるか」

ねっとり系が好みです。

本日、友人からもらったお芋も「紅はるか」で、なんと、冷凍品!

自然解凍で、そのまま食べられました

私はいつもスーパーで買うものと違い、1個ずつパックされています。

おそらく高級品

今、干し芋も人気で、専門店もあり、干し芋も高級品化していますよね?

私が子どもの頃は、干し芋は実に素朴なおやつでした。

時代は変わったなぁ~、と、最近のさつま芋を見て思います

令和7年の初午の日は2月6日。

初午(はつうま)はお稲荷さんの日なので、お稲荷さんを作りました。

お稲荷さん

作ろう!と思っていたのにすっかり忘れ、作り始めたのは夕方になってから

すし飯を作り、油揚げを炊き、お稲荷さんを作りました

今回のお稲荷さんは、すし飯に白ごまを混ぜ込みました。

白ごまは、私は料理に使うことが多く、どんなものにも振りかけたりしていますが、お稲荷さんの寿司めしに混ぜ込むと、プチプチした食感が楽しめ、香ばしさもあるのでオススメです。

今回もおいしくできました

昨日の節分では、恵方巻を買わず、長い食べ物を私なりに用意してみました

のり巻き

キュウリ、玉子焼き、カニカマを入れたのり巻きを作りました。

中身の材料費は合計で100円していません

少し形がいびつですが、ちゃんとのり巻きに見えますよね?

長いままでは食べにくいので、母のリクエストで切り分けていただきました。

ピンク色のドットがかわいいロールケーキも食べました

以前にも何度か食べている「ロールちゃん」の節分バージョンです

ピンク色はいちごで、ロールケーキの中もホイップクリーム&イチゴジャム。

ロールちゃんは1本100円少々。

手作りのり巻きとロールちゃんで、お金をかけず節分の長い食べ物を楽しみました

今シーズン初のいちごを買いました。

とちおとめ

大粒のいちごもありましたが、不揃いのいちごを買ってきました。

不揃いな分、お買い得で、数もたくさん入っています。

大粒のいちごを好む人もいるかと思いますが、私はいちごの大きさにはこだわりがないので、コスパ優先で買うことが多いです。

今回のいちご、不揃いですが、とっても甘く、大当たりでした

赤大根、赤カブなどが好きでよく買う話を先日書きました。

本日紹介するのは、これまで食べたことのない初アイテムです。

外側は赤くても、中は白いものが多い中、これは中も鮮やかな赤色でした

もみじスティック 茨城県境町産

「もみじスティック」という名前の赤大根で、商品説明に中まで赤いと書かれていました。

いや~、本当に赤い!

スティック状にカットし、生のまま食べましたが、大根の辛みはほとんど感じないほどマイルドで、ほのかな甘みもあり、とてもみずみずしい!

にんじんスティックよりは食感がシャリシャリ、サクサクで、とても食べやすかったです。

左が「もみじスティック」

長さ12cmほどで、野菜スティックで食べるにはちょうどいいサイズですね。

お気に入りの茨城県の「道の駅さかい」で買いました。

1本130円

2本の葉っぱは刻んで炒めて、”ふりかけ”を作りました

野菜が高い!

野菜だけでなく、なんであれポイポイと買い物かごに入れられない今日この頃…

我が家では、12月上旬に栃木県の道の駅で買ってきた赤大根が今も役に立っています。

表面が赤くて中は白い大根をスライサーでスライスして塩もみし、我が家の柚子の皮を加えています。

作った直後は大根の辛さが気になるので、少し時間をおいてなじませるのがコツ。

長さ30cm超のビッグサイズで200円でした

那須塩原にドライブ旅に行った時に、道の駅 明治の森・黒磯で買いました。

買ってから一カ月半も過ぎているのに、まだまだ余裕で食べられます。

大きな大根なので、何回かに切り分けて食べてきましたが、今回作ったのが最後になります。

皮が赤い大根は、調理した時に華やかなので、見かけたら買うようにしています。

スーパーだと、小ぶりの「レディーサラダ」という赤大根をたまに見かけますが、赤大根自体そもそもあまり見かけない気がします。

道の駅では高い確率で出合うので、必ず買います。

今回のこの赤大根は、お正月にも活躍しました。

塩もみしただけの時もあれば、塩もみして甘酢に漬けることもあり、なにかもう一品ほしいという時にありがたい存在です

道の駅 明治の森・黒磯(栃木県)

我が家の庭の柚子を喜んで取りに来てくれる地元の友人がいます。

柚子のお返しにと、よく色々なものを持ってきてくれるのですが、今回はレモンと甘夏を持ってきてくれました。

甘夏とレモン

いずれも友人の家の庭で実を付けたもので、レモンをいただくのはこの冬2回目。

前回もらったレモンは塩レモンにしましたが、塩レモンを使った料理がことのほかおいしくできたので、これも塩レモンにしてもいいかも?

甘夏は前にも何回もいただいていますが、柑橘が不作で生産量が少ない今季、みかん系のいただきものはとてもありがたいです

先週は別の友人から八朔が届き、そして今日また甘夏が

採取したての甘夏は酸味が強かったりするので、少し置いておく「追熟」が必要になることもあります。

先日の八朔は、すぐ食べても甘くおいしく食べられました。

甘夏の方は、八朔を食べ終わる頃まで待機、ですね

今日は、友人は娘ちゃんと一緒に柚子を取りに来てくれました。

柚子ジャムにするみたいです

この冬、地元の古い友人から自宅の庭のみかんや、ご主人の出身地の伊豆のみかんのおすそ分けをいただきました。

今シーズンはカメムシの被害でみかんが大不作

物自体がなく、価格高騰でなかなか買えない高級品となったみかんなので、おすそ分けは本当にありがたいです。

今回は、古いワイン友の自宅で大豊作という「八朔」(はっさく)のおすそ分けをいただきました。

八朔

サイズも大きく、ピカピカの八朔です

皮がむきやすくて食べやすい八朔は、我が家では日頃からよく買う柑橘です。

なので、このおすそ分けは本当に嬉しかった~

ホント、感謝です!

大事に食べたいと思います

いよいよ松の内も終わりつつありますが、そういえば、と思い出したこちらを出しました。

花豆の甘納豆

おせちに豆きんとんを作るかどうか考えましたが、今回は栗きんとん用に大きなサイズの紅はるかを買ったので、豆きんとんは作らなくていいかしら?

でも、甘い豆はほしいかなぁ~

黒豆もすでにありますけれどね(笑)

ということで、思い出したのが、少し前に買っておいた花豆の甘納豆。

さすがに、栗きんとんと黒豆があるのにさらに出すのはちょっと、と思ったので、大量の栗きんとんが終わるまで控えていました。

白いんげんの甘納豆をつぶして練り、インスタント豆きんとんにしたこともありますが、親指の頭サイズの大粒の花豆をつぶすのはもったいないので、そのままつまんで食べています。

贅沢に2種盛りです

コーヒーにも合います

例年、12月に入ったら甘納豆を買っておきます。

あれば大粒のものを。

なにかと重宝します

1月5日は小寒。

お正月用の料理もほぼ食べ終わったので、缶詰の「こづゆ」を開けました。

こづゆ

こづゆはお祝い事の時などによく食べられる会津の郷土料理です。

根菜類、キノコ、干し貝柱、きくらげ、こんにゃくなどが入った汁物で、大きなお椀にてんこ盛りで出されたりするので、それだけでお腹いっぱいになることしばし(笑)

喜多方の叔母が送ってくれたこの缶詰はコンパクトで、このひと缶で一人分かしら?

こづゆ お餅入り

缶詰を開けて手鍋に移して味をみたところ、しっかり出汁がきいていて、味が濃かったので、水を加えて二人分として食べることにしました。

それだとちょっと寂しかったので、お餅を焼いて入れた状態が上の写真です。

お雑煮のようにして食べたわけですが、お餅の甘みとこづゆのしっかりした出汁の具合がちょうどよく、おいしくいただきました。

こづゆの缶詰はまだいくつかあるので、またなにかのいいタイミングで開けようと思っています。

今年は栗きんとんを手作りし、しかも大きな「紅はるか」を使ったので、たっぷりの栗きんとんが出来上がりました

普通に食べているとなかなか消費できそうにないので、さて、どうしましょう?

で、思いついたのがこれ

栗きんとんをサンドしたクロワッサン

年末年始に食べる用として買っておいたロングライフのクロワッサンがいくつかあり、松の内に賞味期限がやってくるのでそろそろ食べないと。

クロワッサンはそのまま食べてもいいですが、栗きんとんがあるなら、それを挟まない手はありませんよね?

ということで、クロワッサンに切れ込みを入れ、栗きんとんをたっぷり挟み込みました

この時期しか食べられない、期間限定サンドです(笑)

食パンやフランスパンに塗ってもいいですね。

今回の栗きんとんには会津産の栗のしぶ皮煮を入れました

喜多方の叔母が前に送ってくれた缶詰(右)を使いました

会津産の黒豆の缶詰(左)もあったので、これもおせちとして食べています。

会津産の缶詰、優秀です

今年のクリスマスはどこかに出かける予定もないので、年末の大掃除やおせち作りに向けた計画を練っていました。

我が家のクリスマスのごちそうは、丸鶏や骨付きもも肉を焼く、というシンプルなもの。

スーパーのチラシを見ると、今年はさすがに価格が上がり、鶏もも1本でもいいお値段!

自家製ローストチキン

丸鶏を買い、約1時間かけてじっくり焼き上げました。

パサつきなく、しっとり~

おいしゅうございました。

残りはゆっくり楽しみます