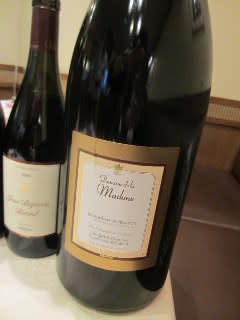

仏ボジョレーの生産者 「ドメーヌ・ド・ラ・マドンヌ」のワインが素晴らしかったことを、一昨日紹介しました。

その際に、食事ともよく合うワインである ことに触れました。

※マドンヌのワインの詳細リポート → コチラ

今回は、マドンヌのワインを、東京・九段下のフレンチ「ル・プレジール」の料理と合わせてみました。

私のイチオシは、マドンヌの基本キュヴェ。

「Beaujolais Villages le Perron Tradition 2013」 参考上代2100円

ふっくらジューシーなこの赤ワインなので、シャルキュトリなどにバッチリ合いますし、重すぎない肉系の料理、チーズなどに幅広く合わせられるはずです。

ワインでも開けながら、ちょっと楽しく過ごさない?という時にうってつけ。

面白いことに、クリーミーな豆のポタージュにもよく合いました。

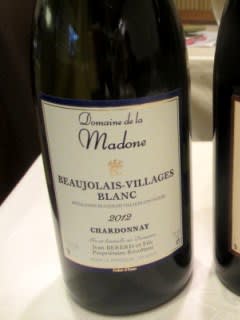

シャルドネ100%の白ワイン「Beaujolais Villages Blanc 2012」にも、このポタージュがいけました。

この白ワインは味わいがリッチなので、クリームを使ったもの、甲殻類などにの料理にピタリとハマると思います。

この日、白ワインのために出していただいたのはサーモンのミキュイ。

こっくりとしたバターソースがかかっていれば、ワインとの相性が良くなります。

表面にハーブや香辛料をまぶし、濃厚なソースを添えた肉には、スパイシーで複雑味のある 「Beaujolais Villages Cuvee Futs de Chene 2011」や、濃密で熟成感のある 「Beaujolais Villages Cuvee Jean Baptiste Bererd 2009」がオススメ。

いい熟成を重ねた上質なボジョレーワインには官能的なニュアンスがあり、手をかけた上等な肉料理、野鳥、鹿などにピッタリ。

マドンヌのワインが素晴らしいのは、料理とともにお互いに高め合って、素晴らしい経験を私たちにさせてくれる上、非常にハイパフォーマンスであるということ。

最上級キュヴェでも、参考上代は3000円台ですよ?

ブルゴーニュという名前を取るか、実を取るか?

ブルゴーニュのワインは、もちろん私も大好きです。

でも、“ボジョレーのマドンヌ” という選択肢を知っておくと、シアワセ度が増すこと間違いなしです

デセール

ガトーショコラは、しなやかでコクのある赤ワインによくマッチ

素晴らしいお料理をありがとうございました!

フランス料理 「ル・プレジール」

東京都千代田区九段南3-6-9

http://le-plaisir.net/

その際に、食事ともよく合うワインである ことに触れました。

※マドンヌのワインの詳細リポート → コチラ

今回は、マドンヌのワインを、東京・九段下のフレンチ「ル・プレジール」の料理と合わせてみました。

私のイチオシは、マドンヌの基本キュヴェ。

「Beaujolais Villages le Perron Tradition 2013」 参考上代2100円

ふっくらジューシーなこの赤ワインなので、シャルキュトリなどにバッチリ合いますし、重すぎない肉系の料理、チーズなどに幅広く合わせられるはずです。

ワインでも開けながら、ちょっと楽しく過ごさない?という時にうってつけ。

面白いことに、クリーミーな豆のポタージュにもよく合いました。

シャルドネ100%の白ワイン「Beaujolais Villages Blanc 2012」にも、このポタージュがいけました。

この白ワインは味わいがリッチなので、クリームを使ったもの、甲殻類などにの料理にピタリとハマると思います。

この日、白ワインのために出していただいたのはサーモンのミキュイ。

こっくりとしたバターソースがかかっていれば、ワインとの相性が良くなります。

表面にハーブや香辛料をまぶし、濃厚なソースを添えた肉には、スパイシーで複雑味のある 「Beaujolais Villages Cuvee Futs de Chene 2011」や、濃密で熟成感のある 「Beaujolais Villages Cuvee Jean Baptiste Bererd 2009」がオススメ。

いい熟成を重ねた上質なボジョレーワインには官能的なニュアンスがあり、手をかけた上等な肉料理、野鳥、鹿などにピッタリ。

マドンヌのワインが素晴らしいのは、料理とともにお互いに高め合って、素晴らしい経験を私たちにさせてくれる上、非常にハイパフォーマンスであるということ。

最上級キュヴェでも、参考上代は3000円台ですよ?

ブルゴーニュという名前を取るか、実を取るか?

ブルゴーニュのワインは、もちろん私も大好きです。

でも、“ボジョレーのマドンヌ” という選択肢を知っておくと、シアワセ度が増すこと間違いなしです

デセール

ガトーショコラは、しなやかでコクのある赤ワインによくマッチ

素晴らしいお料理をありがとうございました!

フランス料理 「ル・プレジール」

東京都千代田区九段南3-6-9

http://le-plaisir.net/

Chemin de Moscou 2008 Domaine Gayda (仏ラングドック)

Chemin de Moscou 2008 Domaine Gayda (仏ラングドック)