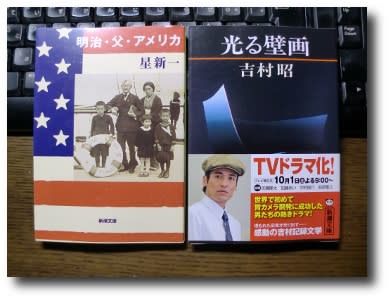

新潮文庫で、星新一著『明治・父・アメリカ』を読みました。

ショートショートの名手であった星新一氏が、製薬会社の御曹司であったことは承知しておりましたが、創業者である父親、星一氏については、全く予備知識なし。以前から本書に興味を持ち、システム手帳のチェックリストにも書き入れ、探しておりました。たまたま、山形駅の某書店の棚中に発見し、過日、購入していたものです。

星新一氏の祖父・小野佐吉が星家に婿養子に入りトメと結婚、喜三太を襲名します。福沢諭吉の『学問のすすめ』を読み、変化の激しい明治の社会で頭角を現していきます。生まれた子供には、自分の幼名である佐吉という名を付けますが、佐吉は戦ごっこで片方の目を失明してしまいます。片目では遠近感が取れず、何かと不自由なために、佐吉は学問を目指します。はじめは小学校の教師から。そしてお金を貯めて東京に出て、夜間の商業学校へ。そこで恩師に出会い、中村正直の『西国立志篇』を読み、渡米して事業家になる夢をあたためるようになります。星佐吉は、星一と改名、古本を売りながら行商で関西まで行きます。このバイタリティは、なかなか真似できるものではありません。

星一は、ついに渡米し、サンフランシスコに到着します。ところが、同じ日本人にだまされて百ドルを失い、福音会に泊まりながら働き始めますが、一ヶ月の間に25回もクビになるという始末。片目のハンディキャップもあったでしょうし、英会話も不自由で、仕事の要領もわからないのですから、まあ当然といえば当然です。

しかし、その後がすごい。最も条件の悪い働き口で、やかまし屋の奥さんの小言の連続が、かえってていねいな仕事ぶりを身につける結果になります。そして小学校に通いはじめ、同級生の子供の家で働くことになります。働きぶりは熱心で、会話はたどたどしいのに、マーシャルの『経済論』などの高級な本を読んでいる星は、家族の信頼を得るようになります。奥さんが、星の働きぶりから、お母さんはきっと立派な人なのだろうと褒めると、星は涙を流し、

「わたしは子ですから、もちろん母を尊敬しております。しかし、ここの奥様にそうおほめいただくとは、思ってもみませんでした。そのお言葉を母が聞いたら、どんなに喜ぶことでしょう」

と言います。このあたりは、多くの人が、きっと胸をうたれるところかも。

サンフランシスコを後に、こんどはニューヨークに出ます。ホー家で働いて学資をため、コロンビア大学に入学します。経済学と統計学を専攻し、夏休みにはまた別の家で働く、という生活でした。ステキニー家で働いているときに、日本の新聞や雑誌の記事でアメリカ人にとっても興味のありそうなものを英訳し、新聞社や通信社に売る、ということを始めます。ステキニー夫人は英語を直してくれましたので、文章力もしだいに上達していきました。

◯

とまあ、こんな風な苦労談が続く、米国における父親のサクセス・ストーリーです。明治の気骨ある日本人の典型といって良いでしょう。12年間のアメリカ生活の後に、帰国した星一は、製薬会社を始めます。なるほど、これが星製薬というわけなのですね。そこで初めて私が知る現代と結びつきました。いや~、面白かった。