退職してこのかた、時々非常勤で顔を出して実務的な引継や業務の一部お手伝いをするだけで、仕事の面ではずいぶんゆっくりした生活になりました。ところが、昨年の晩秋〜初冬の頃に病代の助っ人として遠距離通勤をしてみて、久しぶりの仕事はやりがいもありおもしろかったものの、日々の通勤がいかに負担になっていたかをあらためて感じました。特に雪道大渋滞が発生しやすい冬場の通勤がないというのは、実にありがたい限りです。

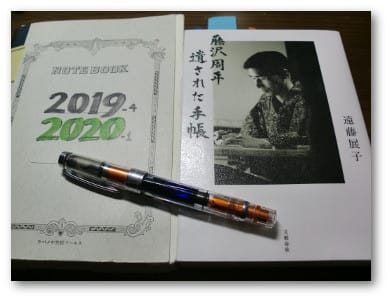

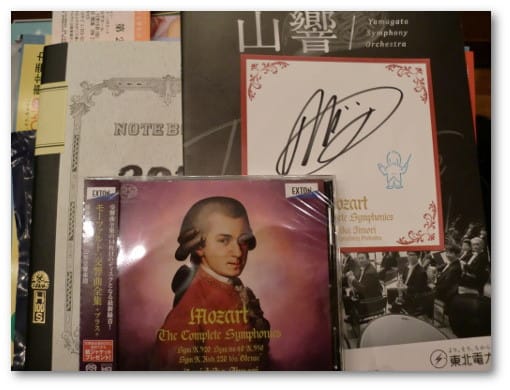

助っ人の役割を終えて、今また日々の通勤のない生活に戻り、実になんというか、朝の時間がゆっくりと過ぎていくことを実感しています。朝食後、ゴミ出しをしたり片付けをしてほっと一息、FMラジオを聴いたり PC-audio で音楽を聴いたりする時間は、実に気楽で良いものです。たまに早起きして、元日に作って好評だった「中華おこわ」をもう一度作ったりすると、家族も喜び、私も満足します。

このあたり、給料やボーナスが出ないという経済的な面はさておき、人によっては「社会との接点がなくなった」とか、「することがなくて時間を持て余す」とか思うのかもしれませんが、お天気により畑に出たり雪かきをしたりする前の「ゆっくりタイム」をどう受け止めるか、ということでしょう。案外、このあたりは本質的なところで、人生の「ゆっくりタイム」をどう受け止めるかに関わっているのかもしれません。

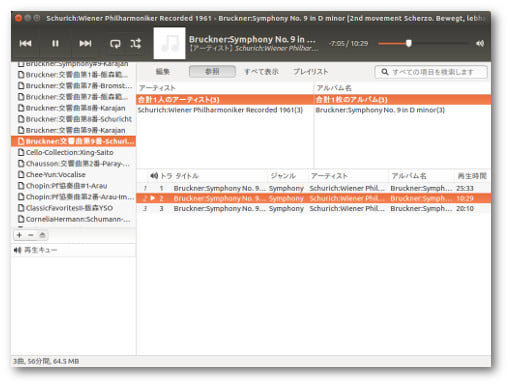

私の場合、住まいが田舎にあるためどうしても通勤距離は長くなりがちで、さもなければ単身赴任という選択になってしまいます。やむを得ず、長い通勤時間をずっと音楽を聴くことでやり過ごしてきました。当ブログでも「通勤の音楽」が大きな要素になっていました。カーステレオというものを発明してくれた人に、大きな感謝をささげなければいけません(^o^)/

写真は、この5日の雪景色です。この雪もすぐに融けてしまい、以後、全く雪のない生活となっていましたが、今後はどうでしょうか。毎日通勤されている皆様、雪道はどうぞお気をつけて。

助っ人の役割を終えて、今また日々の通勤のない生活に戻り、実になんというか、朝の時間がゆっくりと過ぎていくことを実感しています。朝食後、ゴミ出しをしたり片付けをしてほっと一息、FMラジオを聴いたり PC-audio で音楽を聴いたりする時間は、実に気楽で良いものです。たまに早起きして、元日に作って好評だった「中華おこわ」をもう一度作ったりすると、家族も喜び、私も満足します。

このあたり、給料やボーナスが出ないという経済的な面はさておき、人によっては「社会との接点がなくなった」とか、「することがなくて時間を持て余す」とか思うのかもしれませんが、お天気により畑に出たり雪かきをしたりする前の「ゆっくりタイム」をどう受け止めるか、ということでしょう。案外、このあたりは本質的なところで、人生の「ゆっくりタイム」をどう受け止めるかに関わっているのかもしれません。

私の場合、住まいが田舎にあるためどうしても通勤距離は長くなりがちで、さもなければ単身赴任という選択になってしまいます。やむを得ず、長い通勤時間をずっと音楽を聴くことでやり過ごしてきました。当ブログでも「通勤の音楽」が大きな要素になっていました。カーステレオというものを発明してくれた人に、大きな感謝をささげなければいけません(^o^)/

写真は、この5日の雪景色です。この雪もすぐに融けてしまい、以後、全く雪のない生活となっていましたが、今後はどうでしょうか。毎日通勤されている皆様、雪道はどうぞお気をつけて。