金武流のステージは実際こんなイメージだっただろうか。新報ホールの張り出し舞台は質素で役者が目立った舞台だった。国立劇場は張り出し舞台でもなく、ステージが黒と辛子色の縁取りが鮮やかに感じた。

そんなはずではなかったのではないか、と疑問に思った。

質素なイメージの金武流の組踊の型だが、子猿の所作や踊はいつもながら楽しませた。しかし当時旅芸人の猿回しが琉球にいただろうか。それを持ち込んだのはなぜ?と気になってきた。

旅の慰め芸にしても、母子の旅の余興にしても、今頃なぜ猿が?と気になった。沖縄に動物の芸が他にもあっただろうか。1808年の頃の大和の芸能、大衆芸能が気になってきた。

ウィキピディアによると「発掘された粘土板に書かれた楔形文字から4500年前のメソポタミア文明に猿回しが職業としてあったことがわかっている。猿を使った芸は日本へは奈良時代に中国から伝わったとされている。昔から馬の守護神と考えられてきた猿を使った芸は、武家での厩舎の悪魔払いや厄病除けの祈祷の際に重宝され、初春の門付(予祝芸能)を司るものとして、御所や高家への出入りも許されていた。それが室町時代以降から徐々に宗教性を失い、猿の芸のみが独立して、季節に関係なく大道芸として普及していった。

中国では、猴戲、猴子戲のほか、馬の守護神と考えられたため馬留とも呼ばれ、遅くとも唐代から始まり、河南省新野県が発祥とされている。

インドでは賤民が馬と共に猿を連れて芸を見せるという風習が有った」という。」

上の説明から猿回しが古来から存在したことは分かる。

猿回しの所作や唱えなど、聞かせることを強調していない風情が独自の味わいなのだと、半ば納得していた。立役の皆さんは、皆丁寧に演じて好ましかった。近代以降沖縄芝居の中で、観衆に晒されながら型に幾分変質がなされた組踊と御殿・殿内で演じられ、自らが楽しむ組踊芸との間に差異があるのは最だ。

自らが自足して演じる組踊のようなたたずまいは、あえて見せる、聞かせるではないのだと、つまり観衆のために見せるを超えた型、超然としたさまの中に花傘を持ったままの乙樽がいたり、地面に置かない上品な佇まいがあり、着物の裾を引きずらない写実性など、独特な所作に見えた。

唱えの声が小さくて聞こえにくいきらいがあった。普段聞き慣れた唱えと異なり抑揚があまりない。しかしそれが、型なのだと説明を拝聴すると、金武良章氏の考えが投影されているのだと理解した。

足の運びなど、すり足ではないので、習得がたいへんではなかっただろうか。

それとも慣れる型になるのだろうか。

細かい比較検証は組踊研究家の解説が必要。

以前もハワイの仲宗根先生方の花売の縁を観劇した。概ね同じ型が継承されていると推測するだけだが、大湾三留さんなど、直接金武良章氏から指導を受けた組踊保持者の見解や批評が読みたい。

ステージガイドは参考になる。金武流については今後もっと深められていくに違いない。

琉球新報で観た舞台は客席に三間四方の舞台を作って演じていたと記憶している。けばけばしくなかった。

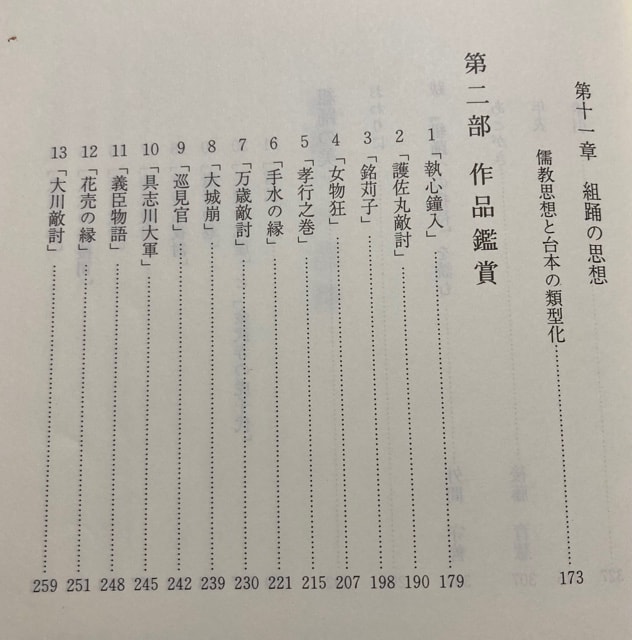

写真は矢野輝雄さんの著書と目次です。