山中城の訪問記後編。前回は山中城の生活拠点である南部を紹介したので、今回は防衛拠点としての役割であるバス停より北部を紹介します。

バス停より北部の城郭部分は、「三の丸堀」から始まる。この堀は他の堀と違い、自然の谷を利用して作られたもので、堀の長さは180m、最大幅約30m、深さ約8mとかなりの規模である。この堀を利用する都合上、こちらが防御施設となったのであろう。

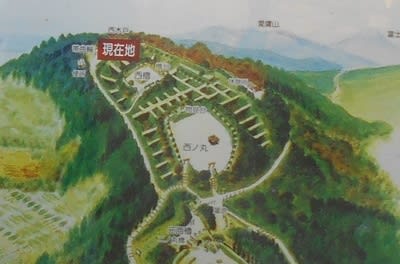

三の丸の堀を進むと「田尻の池」に到達。この池は戦時には水がめとなっていたのであろう。三の丸の西に位置し、その周辺には馬屋もあったようだ。この池を東の道に行き上ると二の丸、西の道に行くと西の丸に行く。

この2枚の写真は、西の丸を囲む畝堀である。かなり大規模な堀で、完全に西の丸の周りを囲んでいる。北条氏が領国を守るためにとても大規模に整備した城であることがわかる。

西の丸が写真奥、手前が西櫓である。かなりの高低差がある。しっかり整備されているとはいえ、かなりの急勾配。やはり運動靴でないと山城訪問は厳しい。

西櫓です。

かなり景色がきれいです。見晴らしもよい。ということは櫓としての機能もばっちりだったと言うこと。

西櫓にあった「掘立柱建物」の平面展示。柱穴の方向や感覚が不ぞろいで、用途が不明であり、このような平面展示になっていると説明看板にあった。

山中城全体の建物についての説明看板が西の丸にあった(上記写真)。西の丸では全面調査をしたが、建物遺構はなし。開墾の影響もあるが、あっても臨時の小屋程度かとみられ、「日常生活用具である炊事道具や椀類が出土しないので、寝小屋(根小屋)は他の曲輪にあったと考えられている。」とあった。となると、西櫓、元西櫓、西の丸以外の曲輪は全面的な発掘調査はされていないのであろうか。

西の丸は、3400㎡の広大な曲輪である。山中城の西方防衛の拠点であり、北条にとってももっとも警戒する西からの侵攻に備えたものであろう。この曲輪の西端には見張台があった。この曲輪は全体に東に下降傾斜しており、雨水を先ほどの「田尻の池」へ自然にためる工夫があったといわれる。「自然の地形と人知とを一体化した築城術に、北条流の一端をみることができる。」と説明看板にあった。城跡と言うと、とかく防衛のことばかりが注目されがちだが、このような生活拠点としての役割や、経済統制としての役割など多彩な役割を考えたとき、現在の都市計画のようなち密さが見て取れて、とても楽しい。

元西櫓から二の丸へ続く架橋。土塁も見て取れる。

二の丸から本丸への架橋。本丸の藤棚が見える。本丸は、標高578mm、面積1740㎡。北には詰め所とも言える北の丸、西には「北条丸」とも言われる「二の丸」、南には兵糧庫という曲輪に囲まれており、まさに天守櫓と共に山中城中心としての役割を持つ。これほど連携された本丸を持つと言うことは、北条直轄で中央集権的に作られた国境の城と言える。

こちらは天守櫓。あまり面積が広くはないが、城の中心であったのであろう。天守櫓は江戸時代のような大きなものがあったわけではなかろうが、戦国末期から安土桃山初期の城郭という性格がよく見て取れる。

本丸から「北の丸」へ続く架橋。北の丸はそれほど広くない。北の丸は本丸からと、長い距離の帯曲輪で、西の丸まで続く。帯曲輪から侵入しようとすると、二の丸からの攻撃にさらされる。まさに防備が堅い城と言える。

本丸の南、兵糧庫の南東の駒形諏訪神社を通って現道へ出る。そこから歩いて「田尻の池」からすぐ近くの「三の丸」へ。そこに遺構はとくに見られない。現道に近いので、滑り台や公民館的な物が立っていた。

そしてこの三の丸には、山中城落城の際に亡くなった最後の城主であった松田氏や群馬県の箕輪城主・多米出羽守長定ら北条軍の墓に加え、豊臣軍の先鋒・一柳伊豆守直末らの墓碑もひっそりとたたずんでいる。1590(天正18)年3月に全国統一を目指す豊臣秀吉が圧倒的な大軍を率いてこの城を攻撃し、一日で落城したと言われている。

写真で見ていたが、ここまで考えて作られた大規模な城が一日で落ちるとは、かなりの大軍であったのであろう。豊臣氏の権勢がいかに大きかったかを物語る城跡であった。

さて、ここまで来てお分かりだろうと思うが、かなりの大規模な城にも関わらず石垣が存在しない。落城したのが1590(天正18)年で、ぎりぎりまで改修されていたこと。さらに豊臣が小田原城を攻めるために作らせた一夜城(石垣山)では総石垣であったことを考えると、北条ほどの規模の大名が石垣を用いるだけの財力がなかったとは考えられない。というと、関東の山城はやはり主流が土塁であったことがわかる。