年末年始と山奥の実家に行っていたもので、2006年初の書き込みになります。今年もよろしくお願いいたします。正月休み中、遅ればせがらようやく佐藤優氏の『国家の罠』(新潮社)を読みました。最近、自分が書く仕事に追われ、めっきり読書量が減っておりました。この本も出版された当時から「読みたい読みたい」と思いながら、今になってしまいました。日露平和条約の締結のために私心を捨てて奔走した佐藤優氏が、いざ用済みになると外務省の自己防衛本能によって容赦なく切り捨てられていく様子は、まさに『史記』さながらの「狡兎死して走狗煮らる」の世界です。外務省幹部が次々と鈴木氏を裏切っていく中、歴史的次元で思考し、人間の尊厳と友情とを守ろうとした著者の決意の気高さに、読みながら何度も目頭が熱くなってしまいました。今後の鈴木宗男と佐藤優にさらなる活躍の場が与えられることを、一市民として祈念いたします。

さて、鈴木宗男氏や辻本清美氏らが相次いで逮捕された当時、私が漠然と抱いた「仮説」は、「検察庁の幹部の中に米国政府のエージェントでもいるのかな」というものでした。

小泉政権になってから逮捕されたり失脚したりした政治家を思い出しましょう。鈴木宗男、田中真紀子、辻本清美、加藤紘一、野中広務、橋本龍太郎・・・・。各人の政治思想はそれぞれ異なり、相互に対立し合う関係でもあったわけですが、一点のみ共通点があります。それは彼・彼女らが皆、「米国一辺倒の従属的外交姿勢を多かれ少なかれ危惧し、ロシアであれ中国であれ他の途上国であれ、多元的外交路線を模索していた人々である」という点でしょう。

なぜ、日本が衛星国の状態に留まることを可能な限り永続化させようというワシントンの国家戦略に合致するように、「目障りな」政治家ばかりに捜査の手が及び、そして失脚していくのだろうと、永田町から遠い世界に住んでいる一般市民のごく普通の常識的感覚においても疑問に思わざるを得ませんでした。

佐藤優氏の『国家の罠』を読んで、事態はそれほど単純なものではないということは分かりました。有機体としての国家の、もっと複雑な運動があるということはおぼろげながらに分かりました。しかし、米国から何らかの「力」が働いているということも、同時に改めて認識せざるを得ませんでした。

佐藤氏の結論は、強引な国策捜査によって、鈴木宗男氏らが無理やりに起訴されたのは、日本の国家が「ケインズ型公平配分路線からハイエク型傾斜配分路線へ」さらに「地政学的国際協調主義から排外主義的ナショナリズムへ」という二つの線で転換を遂げていくために、旧時代を象徴する代表的政治家を逮捕して、「時代のけじめ」をつける必要があったからだというものです。

私は、「ハイエク型」というよりも「フリードマン型」と呼んだ方が適切だとは思いますが、まあそれは些細な問題です。佐藤氏の分析は、少なくとも「ケインズからハイエクへ」という点においては妥当であると思えました。

しかしその上で、少なくとも「ハイエク型(フリードマン型)」への転換を日本国家に促した「力」の多くは米国から来たものです。「排外主義的ナショナリズム」の方は、私の目からは、「ハイエク型(フリードマン型)転換」を推し進めた結果、附属物としてついてきてしまっただけのようにも思えます。こちらの方は、ワシントンの視点から見ても「これはちょっと行き過ぎた。困った」というのが正直な状況なのではないかと思います。

私の認識では、フリードマン型市場原理主義と、排外主義的ナショナリズムは、まったく違う哲学原理に基づくように見えて、じつはコインの表と裏にあるという表裏一体のものなのですが・・・・。「新自由主義」と呼ばれるものは、まさにいろいろな顔を持つヌエ的な存在なわけです。

さて、佐藤氏が、この本の345-346頁において、佐藤氏への捜査に突然幕が引かれた経緯に関して、「この内容について、私は読者に説明することはまだ差し控えなくてはならない」と述べながら、西村検事との以下のようなやり取りを紹介しています。読者としては、米国の何らかの関与を想起せざるを得ない記述になっています。

佐藤「そうすると今回の国策捜査をヤレと指令したところと撃ち方ヤメを指令したところは一緒なのだろうか」

西村検事「わからない。ただし、アクセルとブレーキは案外近くにあるような感じがする。今回の国策捜査は異常な熱気で始まったが、その終わり方も尋常じゃなかった。ものすごい力が働いた。初めの力と終わりの力は君が言うように一緒のところにあるのかもしれない」(『国家の罠』、345-346頁)

それにしても驚いたのは、組織の力によって国策捜査に駆り立てられている検事さん自身も、「力」の本当の出所を「かもしれない」という曖昧な表現でしか認識していないという事実です。佐藤氏のように国家の中枢で諜報活動をしていた人でも、その「力」の出所が正確には見えず、翻弄されるしかなかったということは、私には驚きでした。

これが「衛星国」という形態の「国家」の陥る罠であり、悲劇なのでしょうか。

さて、鈴木宗男氏や辻本清美氏らが相次いで逮捕された当時、私が漠然と抱いた「仮説」は、「検察庁の幹部の中に米国政府のエージェントでもいるのかな」というものでした。

小泉政権になってから逮捕されたり失脚したりした政治家を思い出しましょう。鈴木宗男、田中真紀子、辻本清美、加藤紘一、野中広務、橋本龍太郎・・・・。各人の政治思想はそれぞれ異なり、相互に対立し合う関係でもあったわけですが、一点のみ共通点があります。それは彼・彼女らが皆、「米国一辺倒の従属的外交姿勢を多かれ少なかれ危惧し、ロシアであれ中国であれ他の途上国であれ、多元的外交路線を模索していた人々である」という点でしょう。

なぜ、日本が衛星国の状態に留まることを可能な限り永続化させようというワシントンの国家戦略に合致するように、「目障りな」政治家ばかりに捜査の手が及び、そして失脚していくのだろうと、永田町から遠い世界に住んでいる一般市民のごく普通の常識的感覚においても疑問に思わざるを得ませんでした。

佐藤優氏の『国家の罠』を読んで、事態はそれほど単純なものではないということは分かりました。有機体としての国家の、もっと複雑な運動があるということはおぼろげながらに分かりました。しかし、米国から何らかの「力」が働いているということも、同時に改めて認識せざるを得ませんでした。

佐藤氏の結論は、強引な国策捜査によって、鈴木宗男氏らが無理やりに起訴されたのは、日本の国家が「ケインズ型公平配分路線からハイエク型傾斜配分路線へ」さらに「地政学的国際協調主義から排外主義的ナショナリズムへ」という二つの線で転換を遂げていくために、旧時代を象徴する代表的政治家を逮捕して、「時代のけじめ」をつける必要があったからだというものです。

私は、「ハイエク型」というよりも「フリードマン型」と呼んだ方が適切だとは思いますが、まあそれは些細な問題です。佐藤氏の分析は、少なくとも「ケインズからハイエクへ」という点においては妥当であると思えました。

しかしその上で、少なくとも「ハイエク型(フリードマン型)」への転換を日本国家に促した「力」の多くは米国から来たものです。「排外主義的ナショナリズム」の方は、私の目からは、「ハイエク型(フリードマン型)転換」を推し進めた結果、附属物としてついてきてしまっただけのようにも思えます。こちらの方は、ワシントンの視点から見ても「これはちょっと行き過ぎた。困った」というのが正直な状況なのではないかと思います。

私の認識では、フリードマン型市場原理主義と、排外主義的ナショナリズムは、まったく違う哲学原理に基づくように見えて、じつはコインの表と裏にあるという表裏一体のものなのですが・・・・。「新自由主義」と呼ばれるものは、まさにいろいろな顔を持つヌエ的な存在なわけです。

さて、佐藤氏が、この本の345-346頁において、佐藤氏への捜査に突然幕が引かれた経緯に関して、「この内容について、私は読者に説明することはまだ差し控えなくてはならない」と述べながら、西村検事との以下のようなやり取りを紹介しています。読者としては、米国の何らかの関与を想起せざるを得ない記述になっています。

佐藤「そうすると今回の国策捜査をヤレと指令したところと撃ち方ヤメを指令したところは一緒なのだろうか」

西村検事「わからない。ただし、アクセルとブレーキは案外近くにあるような感じがする。今回の国策捜査は異常な熱気で始まったが、その終わり方も尋常じゃなかった。ものすごい力が働いた。初めの力と終わりの力は君が言うように一緒のところにあるのかもしれない」(『国家の罠』、345-346頁)

それにしても驚いたのは、組織の力によって国策捜査に駆り立てられている検事さん自身も、「力」の本当の出所を「かもしれない」という曖昧な表現でしか認識していないという事実です。佐藤氏のように国家の中枢で諜報活動をしていた人でも、その「力」の出所が正確には見えず、翻弄されるしかなかったということは、私には驚きでした。

これが「衛星国」という形態の「国家」の陥る罠であり、悲劇なのでしょうか。

鈴木善幸首相の件は全く知りませんでしたが、ありそうなことだと思いました。思えば、中曽根首相の誕生以来、米国に要求されて日本の市場原理主義的改革が始まったのでした。中曽根政権の誕生が戦後日本のターニングポイントになったことを考えると、米国の圧力による鈴木首相の辞任というのはあり得そうなことです。

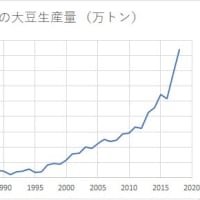

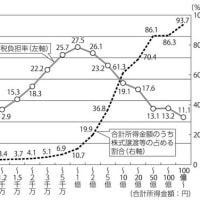

農業生産の収益性が低下していくのは、投資に対するリターンが逓減していくことと(収穫逓減)、ちょっとでも生産がダブつくと価格がすぐに暴落してしまう(需要の価格弾力性の低さ)という二つの理由によると認識しています。

それを考えると、農業というのは、本来的に市場原理主義の荒波の中に放り込んではいけないということに気付くはずなのですが・・・・・。

アメリカの圧力が事実かどうか、かつての鈴木善幸総理時代の逸話がるいネットに投稿されていますので、ご紹介させて頂きます。

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=103184

PS.当方のブログにコメントありがとうございました。農産品と工業生産品の価格格差(=労働差別といってもいい)は結構、市場経済の本質的な問題だと思っていますので、いつでも結構ですが、関様のご意見をいただければ幸いです。

尚、戦後日本における価格格差問題については

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=61573

で富田さんがうまくまとめてくれています。中国の今後を考える上でも参考になると思います。

ただ、「ムネオvsマキコ」バトルを演出した外務省は、その抗争を利用して、省内に存在した「地政学的対露関係重視派」と「アジア重視派」の二つの勢力を封じ込み、思考停止的ともいえる「対米従属派」の一元支配を達成したそうです。このことは、佐藤氏も明示的に語っています。

鈴木宗男も田中真紀子も、外務省の謀略の術中にはまって、互いに互いを叩き合ったというわけです。

『国家の罠』があまりに面白かったので、佐藤優『国家の自縛』(産経新聞社)、『100%ムネオマガジン』(イースト・プレス)なども続いて読んでおります。

『ムネオマガジン』に寄稿していた岡島安則氏の発言が面白かったです。

「(鈴木宗男は)天敵・田中真紀子や辻本清美らとの共闘を!」ですって。

宗男さんは、「9条を守る」とも宣言しています。私としても、「昨日の敵は今日の友」の論理で、ぜひ真紀子さんや清美さんとの共闘を実現して欲しいものです。

次期選挙で「オリーブ連合」ができるとすれば、その「核」になることは間違いありません。

鈴木氏関連のニュースは、騒動が始まった当初から強い違和感を覚えておりました。

何故、マスコミは、外務省に切り込まないのか。

これで、官僚とマスコミは気に入らない政治家を自由に「処理」する力を得てしまったのかと。

しかし、ここにも米国が顔を出すのですか。

米国の「意図」というのがどのよな力学で働くのか、「意図」はどの程度組織化されているのか、それは米政府のどこから出てくるのか、市井の人間には想像することも叶いませんが(笑)

辻本氏まではさすがに米国が関与してるって事はない気がしますが。

いずれ、「アングロサクソンが生んだ人間を不幸にするシステム」(ビル・トッテン)とまでは申しませんが、米国の一部階層を利する事を中心に考えられた政策を押し付けられている事に皆気付いてほしいものだなと考えております。