前回と前々回で農産物と工業製品の需要特性および費用特性の差異という論点は、いずれも新古典派経済学がほぼ無視している点である。しかし、今回述べる環境破壊の論点は事情が違う。

昨今の環境経済学の興隆によって、新古典派の枠組でも、財の生産から流通・廃棄の過程で発生する環境問題は「外部不経済効果」と定義され、理論に組み込まれている。そして新古典派の環境経済学は、外部不経済効果に対しては環境税を賦課して内部化するという処方箋を許容しているのだ。一万歩譲って、新古典派の貿易論を受け入れたとしても、貿易による外部不経済の発生が大きい場合は、自由貿易は厚生水準を下げてしまうことが論証される。しかしながら新古典派経済学は、この問題に正面から向き合うことを避け、結果として自らの理論そのものを裏切っているのである。

農産物貿易によって生じる「外部不経済効果」にどのようなものがあるだろうか。

農産物の輸出国側には、熱帯地域では農地化による熱帯林破壊、熱帯林破壊によるCO2排出量の増加、乾燥化、乾燥地では砂漠化、モノカルチャー化による生物多様性の減少、土壌流出、水資源の枯渇、食料輸送の過程でのCO2排出の増大、塩害、農薬・化学肥料による汚染の拡大、GMOによる遺伝子汚染・・・・・などが発生する。農産物の輸入国側では、農村の文化と農家の生活の破壊、飢餓リスクの拡大、窒素の過剰流入による硝酸態窒素汚染・・・・などが発生する。

WTO発足とブラジルの熱帯林破壊

これら多くの外部不経済効果の中でも、この記事では熱帯林破壊の問題を取り上げたい。

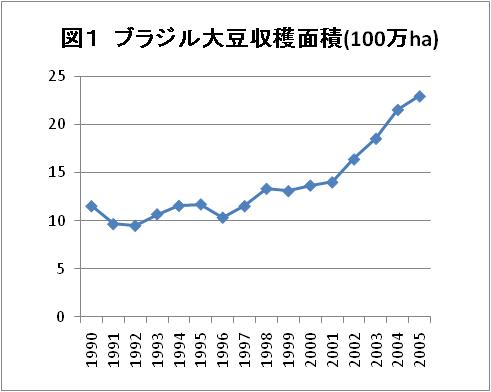

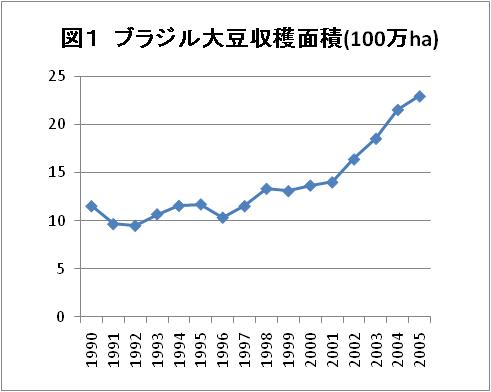

出所)FAO(国連食糧農業機関)STATより作図

図1は、ブラジルにおける大豆の収穫面積の推移を見たものである。ブラジルの大豆収穫面積は、ちょうどWTOが発足した1995年、WTO加盟国が農産物貿易を自由化したことを契機として、変曲点を描いて急上昇に転じた。1996年の時点で1029万haであったが2005年には2295万haになった。WTO発足からわずか10年で2倍以上に拡大したのである。アマゾンの熱帯林破壊の最大の原因は、野放図な大豆プランテーションの拡大にあることは異論の余地がない。

ブラジルの森林面積は、図1と同じ1990年から2005年の10年で4230万ha減少している。これは日本列島の総面積のじつに113%に相当する。この間、大豆プランテーションは1266万ha増加しているから、単純計算でも、アマゾンの森林消失の約30%は大豆栽培面積の拡大で説明できることになる。他の要因は、ブラジル政府のバイオエタノール振興策によるサトウキビ農園の拡大や、粗放的放牧地の拡大などがある。ちなみに、牧場造成にために熱帯林を焼いている現象が観察されても、大豆農園主が放牧地を買い取って農園に変え、牧場主がさらに奥地に移って新規に森林を焼いて牧場に変えるといった「玉突き的」な森林破壊の場合が多い。こうした場合、やはり大豆作付地の拡大が森林破壊を引き起こしているといえる。

WTO発足後の大豆輸出量拡大などを背景に加速した急激な森林の農地転用により、ブラジルは年間4億1600万炭素トンあまりのCO2を排出しており、これは人類全体の年間排出の約6%に相当する。「地球の肺」は、深刻な機能不全に陥っている。

出所)FAO(国連食糧農業機関)STATより作図。

中国の大豆輸入激増の背景

図1ときわめて相似的な曲線を描くのが、図2に示した中国の大豆輸入量のグラフである。中国は1995年までは大豆の輸出量が輸入量を上回る純輸出国であった。しかし中国が、WTOに加盟するための条件として96年に大豆の輸入自由化(=関税化)を実施してからというもの、すさまじい勢いで大豆の輸入量が伸び始めた。95年から05年までに輸入量は288万トンから2900万トンへと10倍に増え、日本を上回って世界第一位の大豆輸入国になった。中国をはじめとした途上国が、農産物貿易の自由化によって大豆輸入を増やしていることが、急激なアマゾンの森林破壊と、希少動植物の絶滅、CO2排出による地球温暖化、さらに大豆の国際価格高騰の要因となっている。

それで輸入する側の中国が幸せなのかというと、そんなことは全くない。中国国内4000万人の大豆農家の所得は著しく減少。多くの人々が農業を続けられなくなって耕作放棄、離農、都市への出稼ぎなどを余儀なくされた。米国は中国への大豆輸出で儲けようとしたのであろうが、中国で離村した低賃金労働力が大量に工業部門に流れ込み、安価な工業製品の洪水のような輸出となって米国の製造業を衰退させ、米国の貿易赤字は逆に上昇していった。

中国は一世帯当たりの耕地面積が0.5haほどしかないという、世界でも最も零細な土地所有構造をもつ。中国の大豆農家が、一世帯当たり数百haもの経営規模を持つアメリカやブラジル産の大豆と競争しても勝ち目はない。0.5haと数百haを競争させようという発想そのものが間違っていると言えるだろう。こうして中国農村は困窮化、土地を失う農家は激増、社会不安は高まって農民暴動が多発したのは、日本でも多く報道されていたとおりである。しかし日本の報道は、農民暴動の背景として共産党政権の批判はできても、より本質的な点で要因であるWTO体制の問題を指摘してこなかった。自由貿易体制を圧倒的に賛美し続けてきた日本のマスメディアは、自分たちの日ごろの主張にとって不都合な真実は、隠ぺいすることも厭わないからであろう。

インドの事情

ちなみに、中国に次ぐ人口大国であるインドはGM(遺伝子組換)大豆の禁止措置や、輸入割当制、高関税などによる一連の保護措置により、大豆はほとんど輸入してこなかった。中国政府はWTO加盟にあたって、アメリカの要求に従って農産物の平均関税率を15%にまで削減したが、インドは平均124%という高い関税率を維持し農産物を保護している。

しかし、そのインドにあって例外が植物性油脂である。インド政府は国産のナタネ油を、1994年から貿易自由化していった。これがインドネシアやブラジルの熱帯林破壊の大きな要因となった。すなわちインドネシアからのヤシ油、ブラジルからの大豆油の輸入によって、熱帯林破壊につながった。

インドネシアでは、熱帯林に依存して暮らす地域住民がプランテーション会社に土地を奪われていった。輸入するインドの側では、菜の花生産農家や菜種油の搾油業者などあわせて300万人以上が失業し、路頭に迷ったと言われている。

アメリカは、そのインドに対してさらに農産物貿易を自由化するよう、強い圧力をかけ続けている。ナタネ油のみで、インドのインパクトはこれほど巨大なのである。この上、インドが他の作物も関税を引き下げていったらどうなるかと考えると背筋が寒くなる。熱帯林破壊には拍車がかかり、インド農村は一層困窮化し、ただでさえ多い農家の自殺者がさらに増え、世界的な穀物価格のさらなる高騰を促し、世界の貧困層に飢餓が拡大することは、疑う余地がないのである。

多くの国々がその事態を恐れているから、WTOのドーハ・ラウンドは行き詰ったのだ。しかし日本のマスコミはその状況を全く理解しようとしないで、思考停止のまま「ドーハ・ラウンド推進」を叫び続けている。

主流派経済学の思考停止

新古典派経済学は、貿易による外部不経済効果を内部化するために関税をかけるという論点を真剣に取り扱おうとしない。貿易による環境破壊の発生という論点は、環境経済学の教科書のなかでもほぼスルーされている。

新古典派の環境経済学は、貿易の問題には口を閉ざしてほとんど何も言わない、書かない。スタンダードな新古典派の環境経済学の教科書は、貿易によって発生する環境問題について何も書かない。触れたくないのである。これは現実と真剣に向き合うことを放棄した、彼らの不誠実さを物語るものでしかない。

たとえば、細田衛士・横山彰編『環境経済学』(有斐閣アルマ、2007年)は良心的な教科書で、他の教科書と違って貿易の問題について言及している。他の教科書は扱うことすら拒否しているから、誠実な態度である。しかしその教科書にしても、結論といえば「自由貿易が環境にどのような影響を与えるのか、いまだにわかっていないことが多いのである」(339頁)と、さも気まずそうに言葉を濁すのみである。

経済学者は貿易と環境の問題を「わかっていない」のではなく、「わかろうとしていない」といって良い。「わかろう」とする行為が、主流派経済学が金科玉条の如く崇拝する「自由貿易は絶対に正しい」という信仰に反することになってしまうので、それが怖くて「わかりたくない」のだ。彼らは臭いものにはフタをして、思考停止している。

管見の限りでは、既存の環境経済学の教科書で、自由貿易の弊害と関税の必要性を訴えているのは、室田武・坂上雅治・三俣学・泉留維著『環境経済学の新世紀』(中央経済社、2003年)くらいのものである。経済学の既存分野で、主流派に反逆して、自由貿易の弊害を正面から論じている学派に「エコロジー経済学」がある。国際エコロジー経済学会の会長を務めたハーマン・デイリーは以下のように論じている。

「経済学者の意見は次の二つの点で圧倒的な一致を見ている。(1)GNPで測られる経済成長は非常によいものである、(2)自由貿易によるグローバルな経済統合は、競争、より安価な生産物、世界の平和、そしてとくにGNPの増加に寄与するので異論の余地がない、という二点だ。正統派経済学の(概念的に無謬で相互に関連のある)この二つの信条を基礎とする政策は、地球の生命扶養力を減衰させ、それによって文字通り世界を殺しつつある」(ハーマン・デイリー著、新田功・藏本忍・大森正之訳『持続可能な発展の経済学』みすず書房、2005年)。

最近は食料の遠距離輸送によって発生するCO2 の発生量を計量化しようという「フードマイレージ」や、農産物の輸入による輸出国側の水資源の損失を計量化しようとする「バーチャルウォーター」など概念が提唱され、注目を集めている。こうした概念は、これまでは貿易上問題とされてこなかった外部不経済効果を計量化しようとする取り組みである。こうした計量可能な外部不経済を内部化しようとするだけで、現行の関税水準をはるかに上回る額の税率を環境税として付加せねばならないことが分かるであろう。ならば、外部不経済を内部化するために、関税に環境税的意味を持たせて引き上げろという議論にこそなれ、関税撤廃などあり得ない話なのである。

昨今の環境経済学の興隆によって、新古典派の枠組でも、財の生産から流通・廃棄の過程で発生する環境問題は「外部不経済効果」と定義され、理論に組み込まれている。そして新古典派の環境経済学は、外部不経済効果に対しては環境税を賦課して内部化するという処方箋を許容しているのだ。一万歩譲って、新古典派の貿易論を受け入れたとしても、貿易による外部不経済の発生が大きい場合は、自由貿易は厚生水準を下げてしまうことが論証される。しかしながら新古典派経済学は、この問題に正面から向き合うことを避け、結果として自らの理論そのものを裏切っているのである。

農産物貿易によって生じる「外部不経済効果」にどのようなものがあるだろうか。

農産物の輸出国側には、熱帯地域では農地化による熱帯林破壊、熱帯林破壊によるCO2排出量の増加、乾燥化、乾燥地では砂漠化、モノカルチャー化による生物多様性の減少、土壌流出、水資源の枯渇、食料輸送の過程でのCO2排出の増大、塩害、農薬・化学肥料による汚染の拡大、GMOによる遺伝子汚染・・・・・などが発生する。農産物の輸入国側では、農村の文化と農家の生活の破壊、飢餓リスクの拡大、窒素の過剰流入による硝酸態窒素汚染・・・・などが発生する。

WTO発足とブラジルの熱帯林破壊

これら多くの外部不経済効果の中でも、この記事では熱帯林破壊の問題を取り上げたい。

出所)FAO(国連食糧農業機関)STATより作図

図1は、ブラジルにおける大豆の収穫面積の推移を見たものである。ブラジルの大豆収穫面積は、ちょうどWTOが発足した1995年、WTO加盟国が農産物貿易を自由化したことを契機として、変曲点を描いて急上昇に転じた。1996年の時点で1029万haであったが2005年には2295万haになった。WTO発足からわずか10年で2倍以上に拡大したのである。アマゾンの熱帯林破壊の最大の原因は、野放図な大豆プランテーションの拡大にあることは異論の余地がない。

ブラジルの森林面積は、図1と同じ1990年から2005年の10年で4230万ha減少している。これは日本列島の総面積のじつに113%に相当する。この間、大豆プランテーションは1266万ha増加しているから、単純計算でも、アマゾンの森林消失の約30%は大豆栽培面積の拡大で説明できることになる。他の要因は、ブラジル政府のバイオエタノール振興策によるサトウキビ農園の拡大や、粗放的放牧地の拡大などがある。ちなみに、牧場造成にために熱帯林を焼いている現象が観察されても、大豆農園主が放牧地を買い取って農園に変え、牧場主がさらに奥地に移って新規に森林を焼いて牧場に変えるといった「玉突き的」な森林破壊の場合が多い。こうした場合、やはり大豆作付地の拡大が森林破壊を引き起こしているといえる。

WTO発足後の大豆輸出量拡大などを背景に加速した急激な森林の農地転用により、ブラジルは年間4億1600万炭素トンあまりのCO2を排出しており、これは人類全体の年間排出の約6%に相当する。「地球の肺」は、深刻な機能不全に陥っている。

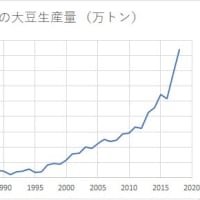

出所)FAO(国連食糧農業機関)STATより作図。

中国の大豆輸入激増の背景

図1ときわめて相似的な曲線を描くのが、図2に示した中国の大豆輸入量のグラフである。中国は1995年までは大豆の輸出量が輸入量を上回る純輸出国であった。しかし中国が、WTOに加盟するための条件として96年に大豆の輸入自由化(=関税化)を実施してからというもの、すさまじい勢いで大豆の輸入量が伸び始めた。95年から05年までに輸入量は288万トンから2900万トンへと10倍に増え、日本を上回って世界第一位の大豆輸入国になった。中国をはじめとした途上国が、農産物貿易の自由化によって大豆輸入を増やしていることが、急激なアマゾンの森林破壊と、希少動植物の絶滅、CO2排出による地球温暖化、さらに大豆の国際価格高騰の要因となっている。

それで輸入する側の中国が幸せなのかというと、そんなことは全くない。中国国内4000万人の大豆農家の所得は著しく減少。多くの人々が農業を続けられなくなって耕作放棄、離農、都市への出稼ぎなどを余儀なくされた。米国は中国への大豆輸出で儲けようとしたのであろうが、中国で離村した低賃金労働力が大量に工業部門に流れ込み、安価な工業製品の洪水のような輸出となって米国の製造業を衰退させ、米国の貿易赤字は逆に上昇していった。

中国は一世帯当たりの耕地面積が0.5haほどしかないという、世界でも最も零細な土地所有構造をもつ。中国の大豆農家が、一世帯当たり数百haもの経営規模を持つアメリカやブラジル産の大豆と競争しても勝ち目はない。0.5haと数百haを競争させようという発想そのものが間違っていると言えるだろう。こうして中国農村は困窮化、土地を失う農家は激増、社会不安は高まって農民暴動が多発したのは、日本でも多く報道されていたとおりである。しかし日本の報道は、農民暴動の背景として共産党政権の批判はできても、より本質的な点で要因であるWTO体制の問題を指摘してこなかった。自由貿易体制を圧倒的に賛美し続けてきた日本のマスメディアは、自分たちの日ごろの主張にとって不都合な真実は、隠ぺいすることも厭わないからであろう。

インドの事情

ちなみに、中国に次ぐ人口大国であるインドはGM(遺伝子組換)大豆の禁止措置や、輸入割当制、高関税などによる一連の保護措置により、大豆はほとんど輸入してこなかった。中国政府はWTO加盟にあたって、アメリカの要求に従って農産物の平均関税率を15%にまで削減したが、インドは平均124%という高い関税率を維持し農産物を保護している。

しかし、そのインドにあって例外が植物性油脂である。インド政府は国産のナタネ油を、1994年から貿易自由化していった。これがインドネシアやブラジルの熱帯林破壊の大きな要因となった。すなわちインドネシアからのヤシ油、ブラジルからの大豆油の輸入によって、熱帯林破壊につながった。

インドネシアでは、熱帯林に依存して暮らす地域住民がプランテーション会社に土地を奪われていった。輸入するインドの側では、菜の花生産農家や菜種油の搾油業者などあわせて300万人以上が失業し、路頭に迷ったと言われている。

アメリカは、そのインドに対してさらに農産物貿易を自由化するよう、強い圧力をかけ続けている。ナタネ油のみで、インドのインパクトはこれほど巨大なのである。この上、インドが他の作物も関税を引き下げていったらどうなるかと考えると背筋が寒くなる。熱帯林破壊には拍車がかかり、インド農村は一層困窮化し、ただでさえ多い農家の自殺者がさらに増え、世界的な穀物価格のさらなる高騰を促し、世界の貧困層に飢餓が拡大することは、疑う余地がないのである。

多くの国々がその事態を恐れているから、WTOのドーハ・ラウンドは行き詰ったのだ。しかし日本のマスコミはその状況を全く理解しようとしないで、思考停止のまま「ドーハ・ラウンド推進」を叫び続けている。

主流派経済学の思考停止

新古典派経済学は、貿易による外部不経済効果を内部化するために関税をかけるという論点を真剣に取り扱おうとしない。貿易による環境破壊の発生という論点は、環境経済学の教科書のなかでもほぼスルーされている。

新古典派の環境経済学は、貿易の問題には口を閉ざしてほとんど何も言わない、書かない。スタンダードな新古典派の環境経済学の教科書は、貿易によって発生する環境問題について何も書かない。触れたくないのである。これは現実と真剣に向き合うことを放棄した、彼らの不誠実さを物語るものでしかない。

たとえば、細田衛士・横山彰編『環境経済学』(有斐閣アルマ、2007年)は良心的な教科書で、他の教科書と違って貿易の問題について言及している。他の教科書は扱うことすら拒否しているから、誠実な態度である。しかしその教科書にしても、結論といえば「自由貿易が環境にどのような影響を与えるのか、いまだにわかっていないことが多いのである」(339頁)と、さも気まずそうに言葉を濁すのみである。

経済学者は貿易と環境の問題を「わかっていない」のではなく、「わかろうとしていない」といって良い。「わかろう」とする行為が、主流派経済学が金科玉条の如く崇拝する「自由貿易は絶対に正しい」という信仰に反することになってしまうので、それが怖くて「わかりたくない」のだ。彼らは臭いものにはフタをして、思考停止している。

管見の限りでは、既存の環境経済学の教科書で、自由貿易の弊害と関税の必要性を訴えているのは、室田武・坂上雅治・三俣学・泉留維著『環境経済学の新世紀』(中央経済社、2003年)くらいのものである。経済学の既存分野で、主流派に反逆して、自由貿易の弊害を正面から論じている学派に「エコロジー経済学」がある。国際エコロジー経済学会の会長を務めたハーマン・デイリーは以下のように論じている。

「経済学者の意見は次の二つの点で圧倒的な一致を見ている。(1)GNPで測られる経済成長は非常によいものである、(2)自由貿易によるグローバルな経済統合は、競争、より安価な生産物、世界の平和、そしてとくにGNPの増加に寄与するので異論の余地がない、という二点だ。正統派経済学の(概念的に無謬で相互に関連のある)この二つの信条を基礎とする政策は、地球の生命扶養力を減衰させ、それによって文字通り世界を殺しつつある」(ハーマン・デイリー著、新田功・藏本忍・大森正之訳『持続可能な発展の経済学』みすず書房、2005年)。

最近は食料の遠距離輸送によって発生するCO2 の発生量を計量化しようという「フードマイレージ」や、農産物の輸入による輸出国側の水資源の損失を計量化しようとする「バーチャルウォーター」など概念が提唱され、注目を集めている。こうした概念は、これまでは貿易上問題とされてこなかった外部不経済効果を計量化しようとする取り組みである。こうした計量可能な外部不経済を内部化しようとするだけで、現行の関税水準をはるかに上回る額の税率を環境税として付加せねばならないことが分かるであろう。ならば、外部不経済を内部化するために、関税に環境税的意味を持たせて引き上げろという議論にこそなれ、関税撤廃などあり得ない話なのである。

特にブラジルの例を読んで思ったのですが、日本の在来農業も、「強い農業」を標榜するうちに、ブラジルと同じようなモノカルチャー化をしているのでは、と危惧しました。

コメ‥‥とりわけ、特定数種の早生の銘柄に全国的に統一されていっている現状を見ると、グローバリズム云々とは全く無関係なところで、「換金作物の栽培」という方向へ研ぎ澄まされるうち、陥る罠でないかと考えました。

身内に農学部を出た人がいて、彼に理由を聞いて一応は納得したのですが、

結果的に、よかれと思いやっていながら経営的にもリスクを増大させ、また生物圏の見地でも歪な世界を作っているのが気になります。

自由貿易;関税撤廃とは関係なく、

日本の農業が、自滅への道を内在させている‥‥そう見えて仕方がないのですが‥‥。

(このあたり、国内の専業半導体メーカの苦境に似ています)