友人のYさんから情報を受けて、久しぶりに大覚寺に行って来た。

9月も8日で重陽の節句の前日だというのに大沢の池の水面の大半に、

ハスが元気に咲いていた。とはいえ花はまばらである。

多くの所ではすでに枯れ蓮になっているのだろう。それを思うと、ちょっとした驚きであった。

知らせていただいたYさんにお礼申し上げたい。

大覚寺にはよく行くほうだ。とはいえ年間で5回を超えることはない。

多くは紅葉シーズンに集中していて、紅葉シーズンには3度は行くこともある。

今年に限れば1月の雪の日と桜の頃に行き、これで3度目である。

不思議とこれまでにハスの頃に行ったことがない。

咲き残っていたとはいえ、白蓮は見かけない。ピンクの花ばかりである。

花もたくさんあるわけではなくて、やはりシーズンも終わりに近いことを思わせる。

それでも見ることができたことに十分に満足である。

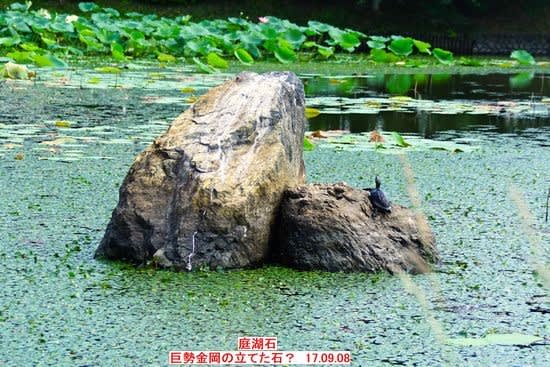

西行の山家集には「金岡が立てた石」とあるのだが、1200年近くにもなるのに、

今もある石は果たして金岡の立てたものなのだろうか。

山家集には「金岡が立てた石」とはあるが、池に立てたものか、それとも名古曽の滝に

立てたものか判然としない。滝に立てたものであるなら、それは平安後期には

閑院に移されたことが分かっている。

歌では有名な、名古曽の滝跡です。滝は1000年初頭頃には枯渇したようです。

大覺寺の瀧殿の石ども、閑院に移されて跡もなくなりたりと

聞きて、見にまかりたりけるに、赤染が、今だにかかるとよみ

けん折おもひ出でられて、あはれとおもほえければよみける

(山家集195P 雑歌)

「今だにもかかりといひし瀧つせのその折までは昔なりけむ」

赤染衛門の歌

「あせにける今だにかかる滝つ瀬の早くぞ人の見るべかりける」

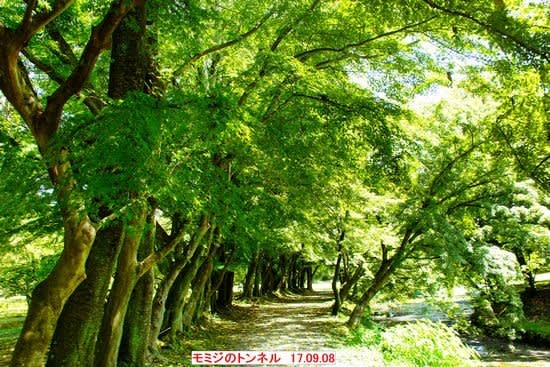

毎年、この紅葉トンネルが楽しみで行くのですが、近年は素晴らしいトンネルに

会っていません。紅葉もデリケートですから一週間でかなり変化します。

だから、たまたま一番の見ごろの時に行っていないのだろうけど、それにしても

最近のこのトンネルは悪すぎます。今年も期待できそうにもないけど、

行くことになるのでしょう。まったくもって、病膏肓なんとやら・・・です。

これは昔ながらの「左近の梅」。仁明天皇(810~850)の治世に

「左近の桜」に変わりました。

例によって当日の画像はOneDriveに入れています。

よろしかったらご覧願います。天龍寺の花も入れています。

17.09.08 大覚寺