昨年のデビッド・ボウイーの死去に伴って、追悼盤とでも言うべきベスト・アルバム、Legacyが企画され昨年に出た。

CDでは1枚(20曲入り)と2枚組(40曲入り)の2種の形態で販売された。

ちょうどアイチューンのプリペイドの残高が若干あったので、久々にボウイーでも聴いてみようかと20曲入りのシングルCDバージョンなるものをダウン・ロードしてみた。

現在住んでいるところにはPCと安物の小さなデスク・トップ・スピーカーと言うローファイとでも言うべきシステムではあるが、老いた耳にはそれほど問題ではない。

CD2枚組みの40曲入りとなると、彼の全活動期間の代表曲を満遍なく取り上げることが出来るのだが、20曲に絞るとなると下記の選曲となる。

Single Disc Version Track listing

1. Let's Dance, Album ''Let's Dance''

2. Ashes to Ashes, Album ''Scary Monsters (And Super Creeps)''

3. Under Pressure with Queen, Queen’s Album ''Hot Space''

4. Life on Mars, Album ''Hunky Dory''

5. Changes, Album ''Hunky Dory''

6. Oh! You Pretty Things, Album ''Hunky Dory''

7. The Man Who Sold the World, Album ''The Man Who Sold the World''

8. Space Oddity, Album “Space Oddity”

9. Starman, Album ''The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars''

10. Ziggy Stardust, Album ''The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars''

11. The Jean Genie, Album ''Aladdin Sane''

12. Rebel Rebel, Album ''Diamond Dogs''

13. Golden Years, Album ''Station to Station''

14. Dancing in the Street with Mick Jagger

15. China Girl, Album ''Let's Dance''

16. Fame, Album ''Young Americans''

17. Sound and Vision, Album ''Low''

18. 'Heroes', Album "Heroes"

19. Where Are We Now?, Album ''The Next Day''

20. Lazarus, Album ★

すなわち、1969年のSpace Oddityから1983年のLet's Danceまでのアルバムからの選曲にミック・ジャガーと競演した1985年の大ヒット・シングルDancing in the Streetと最終期のアルバム2作からまだそれほど鮮度の落ちていない楽曲を各一曲づつと、初期や中期の楽曲に集中している印象。

1984年のTonightから2003年Realityまでの曲がごっそり抜け落ちてるのである。

私的には70年-80年代初期のボウイーが特に好ましく思っているので、馴染みの曲がほとんどで、いいじゃん、いいじゃん。

音楽活動期間が長く、20曲のCD一枚物に収めるのが困難だったことはあるが、まあ概して私だけでなくこのアルバムの制作者もジギーのグラム時代、アメリカン・プラスティック・ソウル時代、ベルリン三部作プラスLet's Danceあたりがボウイーのイメージに相応しいと感じているのであろうか…

オミットされた時期のアルバムはそれなりに売れ出来も悪くは無かったと思うが、やっぱり初期や中期と比べて派手さは無く、少々地味と言うか淡々としたイメージがあったからなのかも知れない。

ボウイーが存命していれば、Single Disc Version の選曲の是非についてどう思うか聴いてみたいところではある。

また、これ以外にベスト・アルバムの選曲で驚かされたのは、1972年のCCRのCreedence Goldだった。

日本盤のジャケット。

レコードのSide 1が

1. Proud Mary – 3:07

2. Down on the Corner – 2:43

3. Bad Moon Rising – 2:19

4. I Heard it Through the Grapevine – 11:03

そしてSide 2は

1. Midnight Special – 4:11

2. Have You Ever Seen the Rain? – 2:39

3. Born on the Bayou – 5:14

4. Susie Q – 8:34

長尺でアーシーな南部のR&Bサウンド、I Heard it Through the Grapevine、Born on the Bayou とSusie Qの 3曲を含む、たった8曲が収録されたベスト・アルバムだった。

今思えば、限られた1枚のレコードの収録時間内に収めるため結構斬新と思われる選曲で、CCRらしさを良く表わしてると感じるが、当時はお気に入りのあの曲もこの曲も収録されていなかったのでなんとなく物足りなく残念に思った。

翌年、当初から企画されていたのか、それともリスナーからの要望があったのかどうか定かではないが、前回のベストアルバムで収録洩れだったお気に入りのあの曲やこの曲を収録したMore Creedence Gold なる2枚目のベスト・アルバムが発売され私の欲求不満は解消。

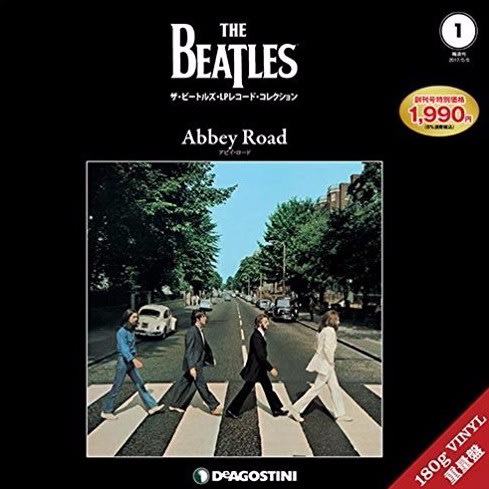

チャートを賑わせた曲だけを順に選択すれば、Beatles 1のように議論なしでベスト・アルバムとなるのであるが、まあ世の中色々あるって事ですかね。