グラム・ロックと言えばこのバンドも忘れてはならない。

イアン・ハンター率いるモット・ザ・フープルだ。60年代末頃バンドが結成され、アイランド・レーベルのガイ・スティーヴンスのプロデュースで1969年にレコード・デビュー。

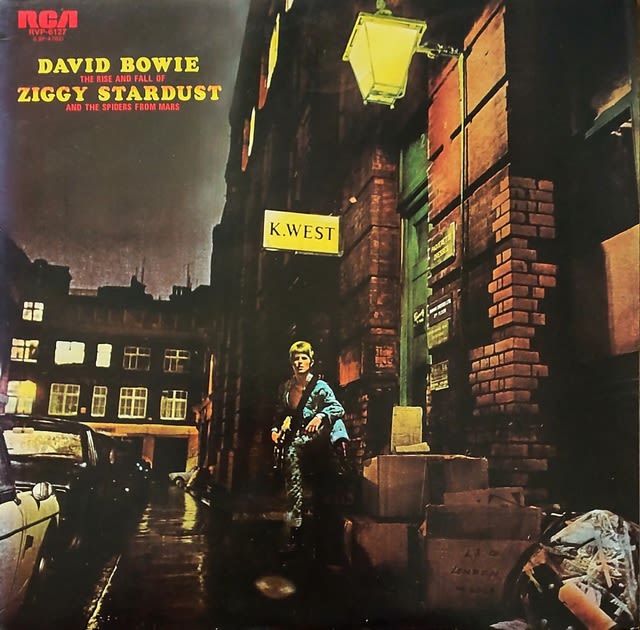

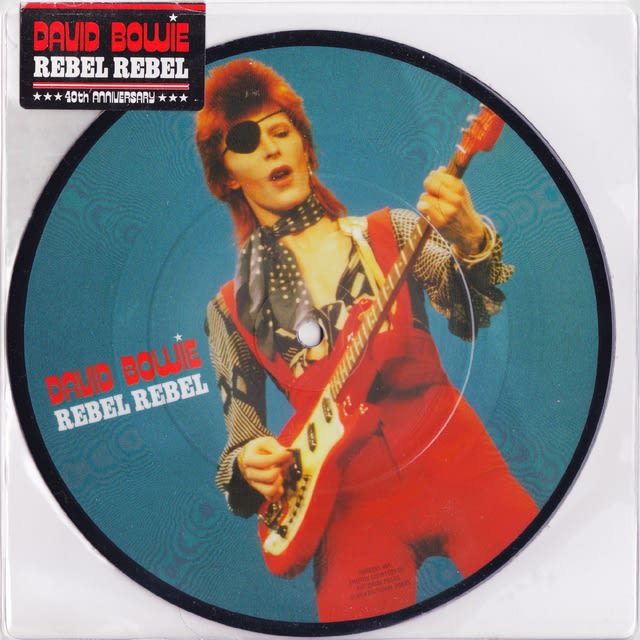

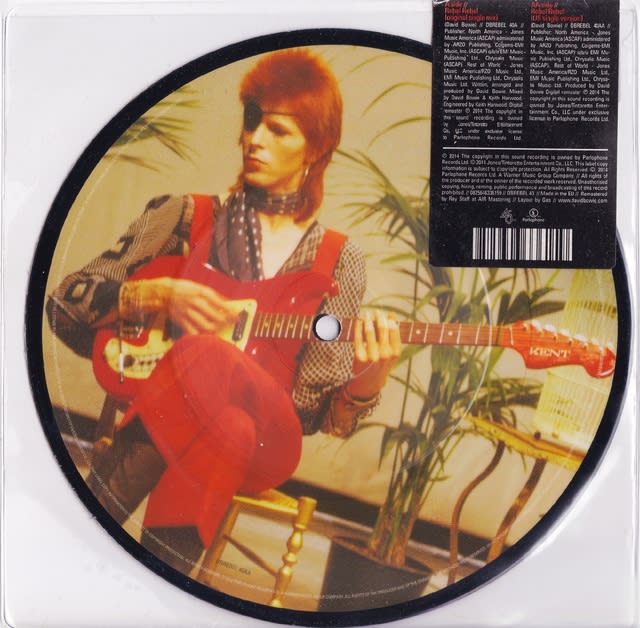

実力派で特にライブに人気があったもののレコードの売れ行きが芳しく無く4枚のオリジナル・アルバムを出した後バンドを解散させる決断をするも、デビッド・ボウイーの助けによってバンドはレーベルをコロンビアに変えて再出発。

そして1972年のアルバム、All The Young Dudesがヒットしバンドは復活。

売りはやっぱりイアン・ハンターの語りかける様な迫力のあるボーカルだが、途中で脱退したミック・ラルフスやその後任のギタリスト、アリエル・ベンダー(ルーサー・グロブナー)らのギター・ワークもいい味出ている。

ただ残念ながらコロンビア時代(1972−1974)に3枚のアルバムを出してバンドは解散。

その頃の彼らの活躍をカタログ的に手っ取り早く聴けるのが1976年に出たベスト・アルバム、Greatest Hitsで3枚のオリジナル・アルバムとシングルから選曲されている。

もしこれらのサウンドが気に入れば彼らのオリジナル・アルバムやライブ・アルバムでさらに深掘りするのがおすすめかな。

ドン・マクリーンのAmerican Pieのアンサー・ソングとでも言えるThe Golden Age Of Rock ’N’ Rollはオイラを能天気な気分にさせて本当にご機嫌。