あっという間に大晦日。

歳を取ると一年がすごく早く感じる。

このブログもあと一月余りで4周年となる。

初めは、子供の頃から買い集めてきたレコードやCDをもう一度聴きなおしてみようと思い立ちこのブログをスタート。

もともと文才が無く駄文しか書けない身の上故に、当初はこのブログをわざわざ覗いていてもらえるとはそれほど期待はしていなかった。

有り難いことに幾ばくかの方々に読んで貰っているみたいで感謝感激。

来年もよろしくお願いします。

てな事で、今回は元バーズのRoger McGuinn、1973年のデビュー・ソロ。

バーズ解散の同年、セルフ・タイトルのアルバムが出た。

そこはかとなく感じるバーズの残り香。

それもそのはず、収録された11曲の幾らかはバーズ時代に録音されていたりライブで演奏された曲だった事。さらに、収録されたオリジナル作品の中5曲がロジャーの盟友、Jack Levyとの共作で後期バーズ存続時代に作られそうな。

後期バーズの時代は、大ヒット曲もなく結構地味であったが、メンバー各人が各々のバンドにおける役割を認識し活動していたので、バンドのまとまりはよかったのではないかと思う。

バンドの解散で固定メンバーもいなくなり、レコードのプロデュースを自身で行うとなると、自身の身体ひとつでは中々厳しいものがある。

てな事で、おなじみのある技が使われたのではないだろうかと推測する。

ご存知、Naruto、いや違ったロジャーの影分身の術!

そんなわけないか。

オォ〜、もうひと方影分身の術の使い手が!

このお方なら、雰囲気的になんとなく使ってそうな。

ちょっと待ってください! カナダ出身なら少し地味だが在住のゴードン・ライトフットかアン・マレーを忘れちゃいけない。

なるほど、そうかもね。

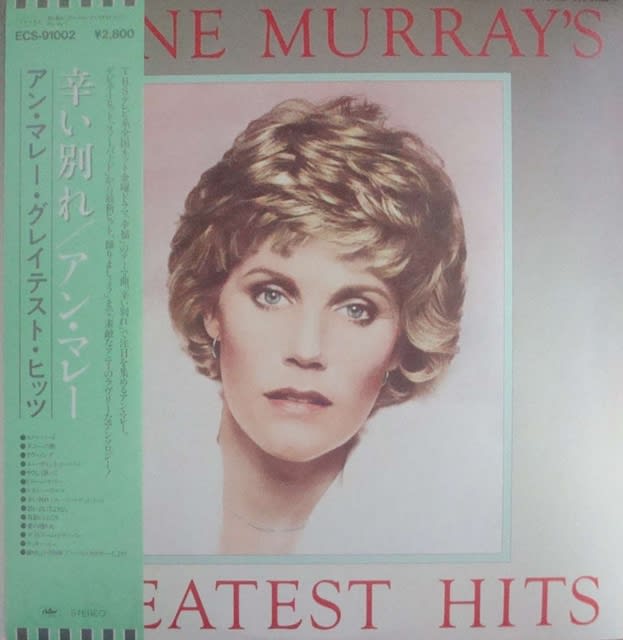

でっ、今回はアン・マレーが1980年に出したLP、Greatest Hits.

(レーベルはパープル・キャピトル)

デビュー10年間のシングル・カットされた曲中心に制作されたアルバムで、アメリカや地元カナダで大ヒットした。

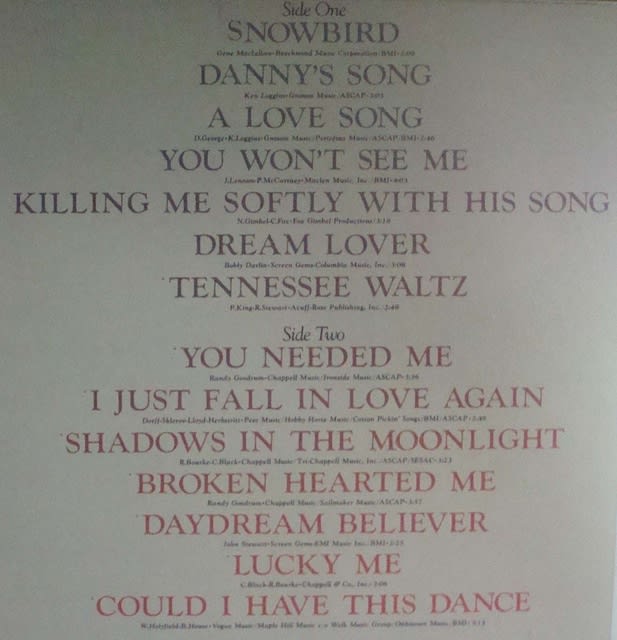

収録曲は、

デビュー・ヒット・シングルのSnow Bird、エルビスもカバー

ケニー・ロギンス作のDanny’s SongとA Love Song

ビートルズからはYou Won’t See Me

そして自身のグラミー獲得の対象となった曲、You Needed Me

さらには、カーペンターズも歌ったI Just Fall In Love AgainとモンキーズのDaydream Believer。

トラボルタ主演の映画、アーバン・カーボーイの挿入歌、Could I Have This Dance

などなど。

(日本盤LPには14曲収録)

アメリカ出身の歌手と比べて地味だけれど、落ち着いた感じでなかなかいいですな〜

実はつい先日、このアルバムとある中古ショップにて偶然見かけ、透明のポリ製カバーがかかった帯付きジャケは良好、また盤も傷なしと割と良いコンディションだったので、すかさず300円でゲットした次第。

家に持ち帰りLPを包んでいた古いポリ製カバーを外していると、片隅にマンガチックなトランペットを吹く人のイラストが印刷されていたのを発見。

オォ〜、思い出した。これって大阪の北のターミナル、梅田にある繁華街、阪急東通り商店街の片隅にあった、LPコーナーと言う有名なレコード・ショップのロゴではないか。

そこでLPを購入するとゲート・ホールドのジャケットを開けたまま包み込む長細いポリ製の袋をくれた。これだとゲート・ホールドのジャケットを開け閉めしても、手垢でジャケットの内外が汚れることはない優れもの。

楽器販売系の大きなショップと比べる小さいながらも、 ロックやジャズ関連の商品はそれ以上の品揃えで 、珍しい盤もかなり店頭に並んでいた。

友人に薦められて、学生の頃何度か訪れ LPを購入した遠い〜記憶が。

ネットで調べて見ると、かなり前に閉店してしまったとわかった。

今や通販の時代で、日本のショップにない特別な盤でも海外のサイトから簡単に直接購入出来るので、中古商品を除けば実店舗での販売は厳しくなったので仕方がないこと。

遠い昔、どうしても欲しかった廃盤を探しになけなしの小遣いを握り締めわざわざ遠いレコード・ショップまで遠征した事がふと記憶に甦り、懐かしい気分となった。

“たまには違ったLP”のおかげかな?

オリジナルのRRSは以前にもきした様に全体的にバラードや同じ様なミッド・テンポの曲でアルバムが占められていて、変化に乏しく個人的には若干退屈だった。

アウト・テイクを配した2枚組RSS がどの様に変化するのか興味があったので、このアルバムを買ってみた。

それでは開封の儀を取り行う。

(編集段階を模したで2枚のレコードを入れるシングル・ジャケ。シュリンクは剥がしていない。)

(編集段階を模したブック・レットとダウン・ロード・カード。)

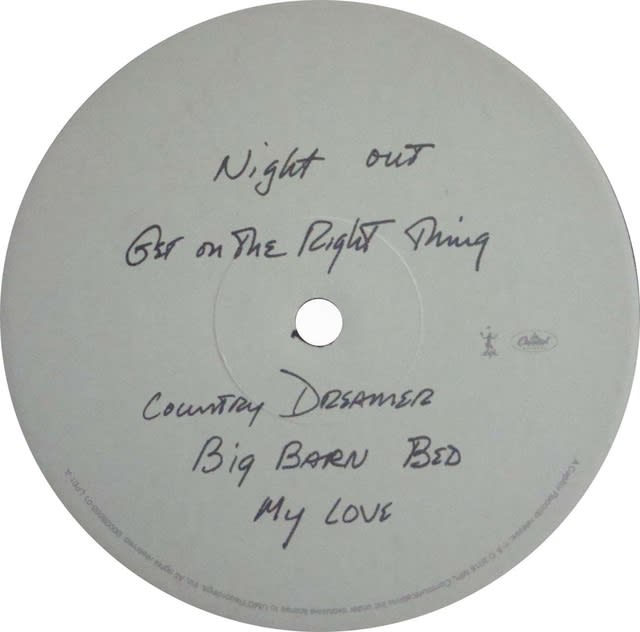

(シンプルな手書きのレーベル・デザイン)

(レコードは各々赤の紙製のスリーブに入れられている。)

(残念ながら、2枚のレコードを入れるジャケの収納部が少しブカブカで配送中にレコードが中で踊ったのかスリーブの折り目が破れているし、またスリーブをジャケットに挿入した際の扱いも雑で糊付けの箇所も捲れてしまっていた。)

でっ、肝心の2枚組RSSの印象はと問われると?

追加されたアウト・テイクはポールのスタンダードしてはやっぱりアウト・テイクという存在で、悪くはないがキラーになるチューンはなかった。

しかしながら、意外とライブ・テイクの曲が健闘しアルバムにアクセントをつけていて、追加されたアウト・テイク共どもバラエティー感を出すのにはそこそこ貢献していると感じた。

ところでこれらの追加された曲は、通常盤CDの2枚目に収録されており、それらを1枚目のオリジナルCDと一緒にアイチューンにダウン・ロードし曲順を変更すれば、幻の2枚組RSSはPC上で作成できる。

結論としては、

ごく普通のポール・ファンは今回の通常盤2枚組CD購入でオーケー。

もちろん、ボートラたくさん聴きたいし且つハード・カバーのブック・レットも欲しいというガチの方々は2万数千円する限定BOX盤購入でオーケー。

レコード・マニアもしくは編集段階を模したジャケに特に興味があるだけの違いのわからない男(女性でも可)なら、この2枚組LP購入でもオーケー。

とにかく何かを購入でオーケー。

皆さまRed Rose Speedwayにようこそ! このレコードがどれほどのプレスされたかわからないが、今の所お席に余裕がございますって感じかな?

またまた余計な物買っちゃった Again。

前作、21 At 33の制作時代に録音されたアウト・テイク5曲を含み、残りはビートルズのホワイト・アルバムやアビー・ロードのエンジニア、ロキシー・ミュージック、プロコル・ハルムや日本のサディスティック・ミカ・バンドなどのプロデュースでおなじみのクリス・トーマスを起用。

各々の曲は丁重に作られているものの、前作のアウト・テイクを含むことによって統一感は損なわれ、またシングル・ヒットするようなキラー・チューンもなかったことからエルトンのアメリカでの販売されたLPとしては当時ワーストを記録した。

(サイド2の一曲目、Carla Etudeはインストのみで、エレガントなエルトンのピアノ演奏とジェームス・ニュートン・ハワードによるシンセとのアンサンブルが聴けて大変満足)

ところで、本作にはElton’s Songというちょっとあちらの方の世界を歌った歌が目を引く。

これは 前作でも楽曲を共作したトム・ロビンソン(2-4-6-8 Motorwayのヒットで有名。そして同じくあちら系の人)とエルトンが再度タッグを組んで制作した歌で、そのセンシティブな歌詞からオン・エヤー禁止となった国があったとのこと。

今でこそLGBTなる言葉が完全ではないものの一定の理解が示される様な世の中となり、テレビでも数多くのそちら系の人がごく普通に出演する時代となった。

エルトンの場合は、少々の事があっても全く動じないほどの人気および才能が既にあったのだが、やっぱり当時このように表立ってこの手の曲をアルバムに収録して積極的にカミング・アウトするのはかなり勇気のいることだったろう。

そして、その当時の行動がその後LGBTに関して徐々ではあるが認め始められたことに繋がったのではないかと…

単なる音楽のレコードだけではなく、そう言った意味においてもこのアルバムの存在価値は十分あったと思える。

ちなみに、このアルバムが発売された80年代の始め頃、私は一体何をしていたかと言うと….

以前勤めていた会社の忘年会の2次か3次会だったか、よっぱらった勢いで4−5名の先輩社員の方々と、もちろん金ヅルの社長も引っ張って高級クラブに突撃した様な記憶がある。

何とそこの臨時でママさんをされていた方が、当時その世界のパイオニアだったカルーセル麻紀さんだった。確か私の横に少しばかり座って二言みこと言葉を交わした様な….

翌日だったか、そのクラブのマネージャーらしき黒服の人が胡蝶蘭の鉢植えを持って、挨拶がてら支払いがまともにできる会社かどうか偵察に来たみたい。

ゲゲッ〜! 請求書の額が想像以上だったのか? 社長さん、顔には出さずとも、心の中では相当怒っていたみたい。

その後、同じクラブに会社であれ個人であれ飲みに行った事はなかった様な。

若き日のカルーセル麻紀さん、とてもFoxyな雰囲気だった様な記憶が微かに....

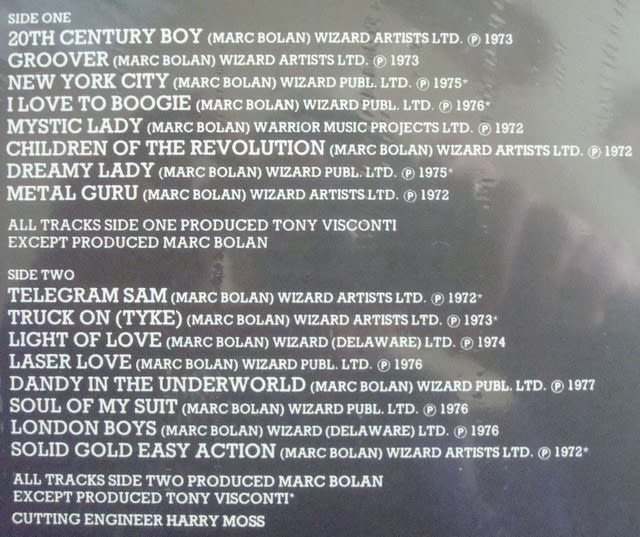

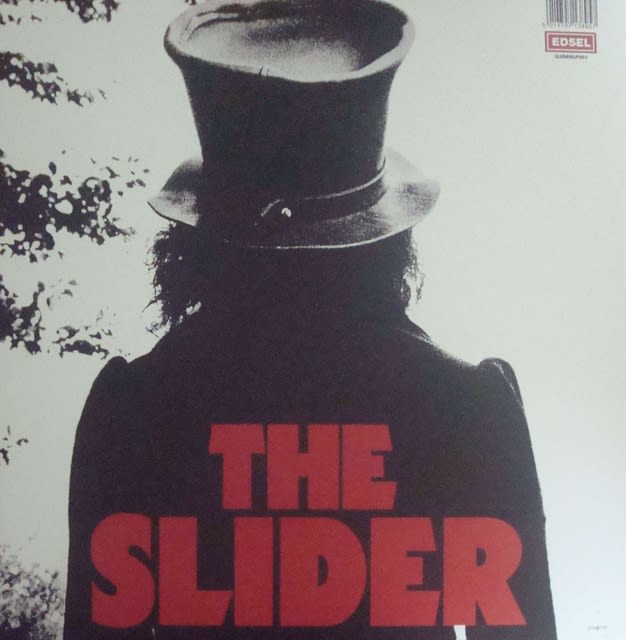

T.Rexの1972年のアルバム、SliderからMetal GuruとTelegram Samの2曲がシングル・カットされ2曲とも大ヒット。

その後、その波に乗って立て続けに出したシングル、1972年のChildren Of The RevolutionとSolid Gold Easy Action、1973年の20th Century Boy、GrooverにTruck On (Tyke)がイギリスなどで大ヒット。

しかし、それらはシングルのみの発売で1973年に出たオリジナル・アルバム、Tanxには何故か一曲たりとも収録されなかった。

それらシングル・ヒット曲をLPでまとめて聞こうとすれば、何とその後同年に出されたマーク・ボラン存命中に出た唯一のベスト・アルバム、Great Hitsを追加購入しなければならなかった。少年のお財布には厳しい仕打ちだったような。そして後年CD化され再発されたオリジナル・アルバムにボーナス・トラックとして収録されたり、Great HitsそのものがCD化された事により、今では簡単に聴くことが出来るようになった。

しかし天邪鬼な私は、どうしてもLPでそれらを再生してみたかったのだ。

Great Hitsは10年ほど前にテイチクからLPで限定再発されたが、今や廃盤となりその新品価格はとても手の届かない プレミア価格となる。

でっ、それに似た選曲のLPが安価(ここがポイント)で手に入らないか、海外の通販サイトを眺めているとありました、ありました。

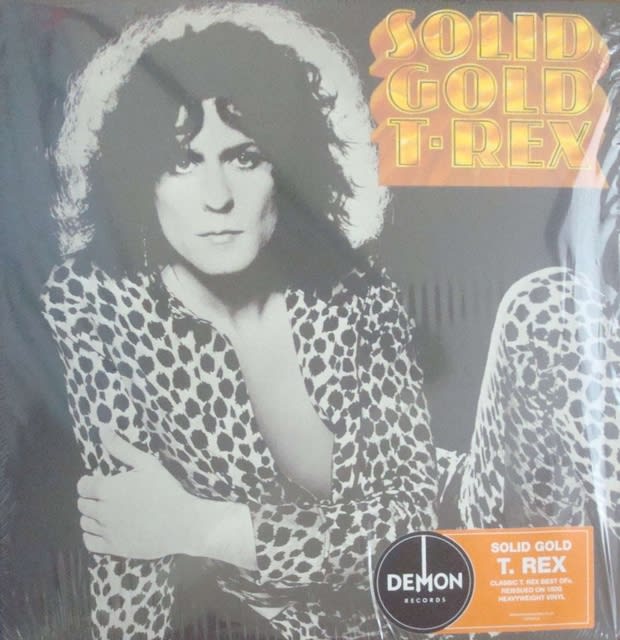

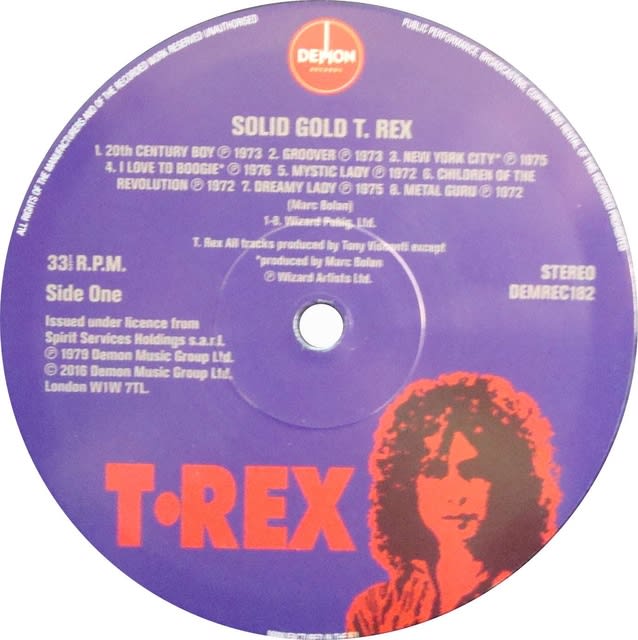

ちょうどバーゲン価格で買ったので安く手に入れる事が出来たのが2016年に出たこのベスト・アルバム、Solid Gold。さすが大人になるとお財布に余裕がある。まあ、大したことはないけどね....

(英国のデーモンレーベルによる再発LP)

しかしせっかく買ったものの、その存在をしばらくの間失念していて本日ようやく日の目をみる。

選曲は1972年から1977年のベストという事で、1973年時点のベスト・アルバム、Great Hitsとは異なるが、シングル盤のみでカットされた曲はすべて収録されているので問題なし。

このジャケットの写真やデザインが少々チープだけど、まあいいかっ〜。

それでは爆音で20th Century Boyから、ガァ〜ッ、ガァ〜ッ、アゥ〜

もうすぐクリスマス、厳かな雰囲気で年の瀬を迎えるはずが…

21世紀もすでに19年が過ぎ去ろうとするこの時期、 今も聴こえる爆音の20th Century Boy!

ホント、いい仕事してましたってば。

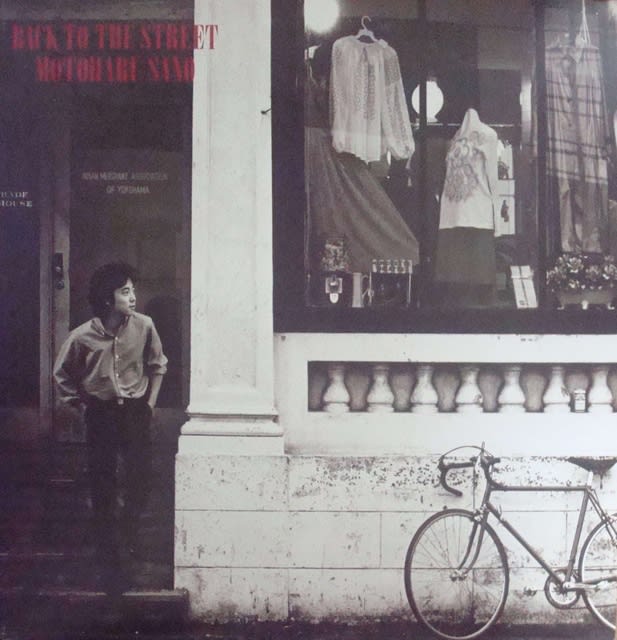

ロック系シンガー・ソング・ライターとしては今や大御所的な存在の佐野元春。

彼の記念すべき1980年のデビュー・アルバム、Back To The Street。

(さぁ、皆さんご一緒に。 オォ〜 アンジェリ〜ナ、君はバ〜レリ〜ナ ♪♪ と韻を踏んいる。)

デビュー当時はアルバムのセールスも伸びず苦戦した。

英語の歌詞が付いていたとしても違和感のないアメリカン・サウンド仕立ての曲にうまく日本語の歌詞を乗せた作品は、当時としては少しばかり先を行き過ぎていて、リスナーがそれに付いてくる事が出来なかったのが原因じゃないかと思った。

その証左として3作目のアルバム、Somedayでようやく時代が追いついたのか、アルバムはバカ売れ。

あちらのアーティストの作品だけがロックじゃね〜ぞって教えてくれた一枚でした。

レコード棚から一枚のLPが久しぶりに聴いてくれないかと語りかけているかの如く、その背表紙がふと目に止まった。

早いもので、1977年にマーク・ボランが不慮の自動車事故死を遂げてからすでに40年以上経つ。

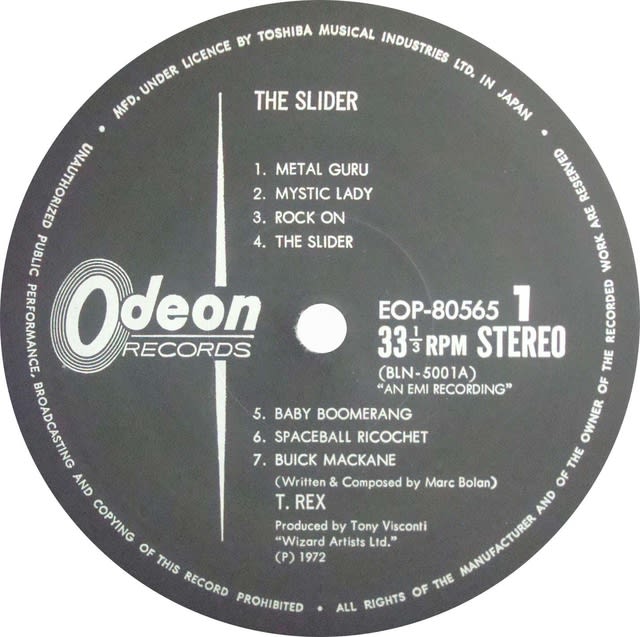

今日は、そのマークの代表作である1972年の大ヒット・アルバム、Sliderを聴いてみた。

(今回聴いてみたのは、リマスターされた輸入盤。)

(オン・タイムで買った、日本盤のレーベル。ジャケは日本盤のみゲート・ホールドだった。)

マークの相棒、ミッキー・フィンのパーカッションとバッキング・ボーカルは申し訳程度の貢献で、スタジオ録音による実質的なサウンドの構築は、ギターとボーカル担当のマークにドラムスとベース担当の各1名ずつ、計3名によるシンプルな演奏が基本となる。

それに、プロデューサーであるトニー・ビスコンティがストリングスをアレンジしてミックスしている。

もちろんマークの独特なボーカル・スタイルも無視は出来ないが、この切れ味鋭いストリングスこそがアルバム、Slider に於けるT.Rex のサウンドの肝と言って良いのじゃないか….

また、ジャケの白黒写真は当時マーク出演の映画、Born To Boggieの監督をしたリンゴ・スターの名がアルバムにはクレジットされているが、トニー・ビスコンティ曰く、当時リンゴは映画製作で色々と忙しかった様で、その写真を撮る暇などなかったことから、トニーがマークから手渡されたNikonで前と後ろから撮影したとのこと。

(本当はトニー・ビスコンティが撮ったとされる白黒のポートレート)

(ジャケ裏の写真)

マークにとってはこのアルバムの成功は トニー様様だったのではないかと今回印象付けられた次第。

あのグランド・ファンク・レイルロードからまさかこんな甘いポップ・ソングが出て来るとは!

バンド名を改名しGrand Funkと名乗っていた頃で、1974年にプロデューサーにポップ系のジミー・イエナーを迎えに制作されたアルバム、All The Girls In The World Beware!!!からのシングル・カット第二弾、Bad Time。

(来日記念盤だった、ジャケの宣伝文句の”唸りをあげて暴走列車が突っ走る”というイメージとは全くかけ離れた曲なのだが)

作者のマーク・ファーナーが当時離婚問題を抱えていたことから、歌詞にもその当時の心情がにじみ出ている。

A Bad Time To Be in Love、今はそれどころじゃないんだと自嘲気味に歌うのがなんとも言えない雰囲気を醸し出している。

微妙な時期に適当な事を迂闊に言えば、がっぽりと慰謝料奥方の方に持っていかれるかもしれないからね。

そんな内輪の事情など我関せずと言ったところか、この流れる様な明るく美しいメロディーの佳曲は全米シングル・チャート第4位の大ヒットとなった。

今回は、CDのボックス・セットの購入はやめて、イーシャ・デモの音源が収録されたLP4枚組のボックスを買ってみた。

アウト・テイクやデモ音源に関しては、一度聴いてみたい気持ちはあったけど、以前に発売された全3巻のアンソロジー・シリーズのアウト・テイクやデモ音源は数回聴いただけでお蔵入り。

今回の記念盤でも、オリジナル音源と異なるリミックスが施された箇所のトリビア的発見に思わず顔がほころぶだとか、今回のリミックスの出来に感動して、ビートルズ最高! 生きててよかった〜と言える様なガチのビートルズ・ファンではないし….

でっ、今回の収穫はと言えば、以前からガチのファンの間では海賊盤でおなじみらしかったイーシャ・デモの音源を正規で聴くことができたことかね。

ホワイト・アルバムが収録された頃は各メンバーがバラバラに行動しリンゴなんかは一時バンドから脱退するという行動をとったな〜んて音楽雑誌かなんかで読んだ様な。

しかし、実際はジョージの家に集まりシコシコとデモを作成していた雰囲気からして、皆さん結構仲良くやっていたってことが感じ取れ結構ほっこりした。

じゃあ、イーシャ・デモの音源をヘビ・ロテで今後聴いていくかと問われると、そうでもない。

デモはやっぱりデモのクオリティーってことで、自分の中では多分アンソロジー・シリーズと同じ道を辿るだろう。

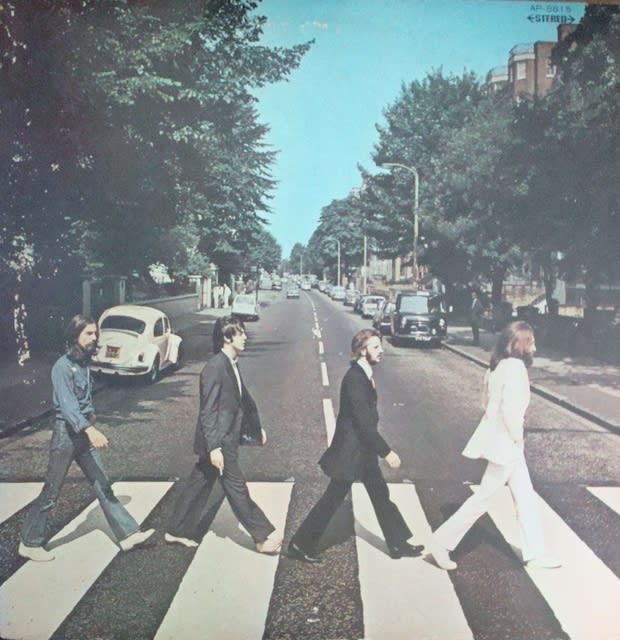

やっぱり一番衝撃を受けたのは、70年代初頭にこのアルバムを買った時。

“俺と俺の猿以外の全ての連中は何か隠し事をしている”なんてぶっ飛んだ長い曲のタイトル見ただけで当時としては破格のお値段四千円もしたこのアルバムって何者?と聴く前からビビっていたし、No.9なんて足の痺れからいつ解放されるのかわからない法事の長いお経の如く聞こえた少年時代を思い出す。

駄耳の持ち主ってこともあるのだが、当時のインパクトから比べると今回のリミックスでの音の変化ではあまり心は動かされなかった。

2009年のリマスターで打ち止めすればよかったのに、大枚叩いて買ったビートルズの版権で今一度ご利益に与かろうとするユニバーサル一味の商魂かな?

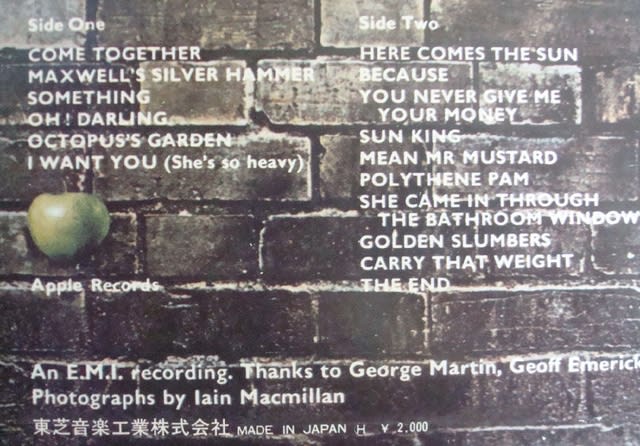

てな事で、昔の感触を再現してみたく今宵は原点に帰って当時買ったアビー・ロードでも聴いてみる。ジャケはボロボロになったが、レコードの方はキッチリと洗浄したので、雑音も少なくなりそこそこの音質だ。

(レコード店で貰った分厚い塩ビのカバーが劣化し、ジャケの表面のあちこちを剥がしてしまった。なんとも趣のあるワビサビの世界を感じさせるコンディション)

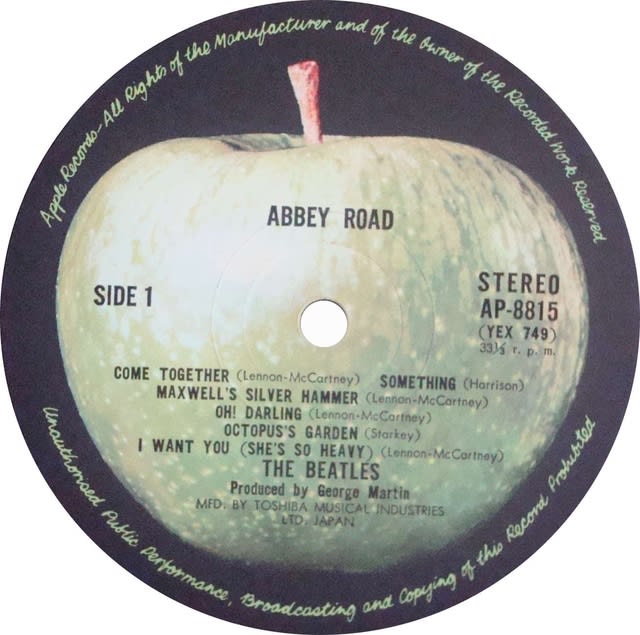

(サイド1のSomethingとMaxwell's Silver Hammerの表記の順が入れ違っている感動をもたらす人為的エラー。東芝盤購入のみの特典!)

Here Comes the Sunの浮遊感溢れるスペーシーなシンセ・サウンドがあの頃と同じ気分にさせる。

やっぱり初回盤は最高!

とひとり悦に入っている私ではあるが….

いやいや、それは気のせい、プラシーボ効果! 初回盤って言っても所詮日本盤、どんなクオリティーのマスターがアビー・ロードから送られてきたかは不明。

それに、ビートルズのレコードって初回盤といえどもかなりの数がプレスされるため、スタンパーも磨耗すれば新しいものに交換される。つまりスタンパーが摩耗するあたりでプレスされた盤はあまり良くないって聞くしね。

(マトリックスはサイド1がYEX-749 1S3 83、サイド2がYEX-750 1S2 49と刻印されている。若くない83と49と両サイドにそれぞれ刻印された数字から、初回盤でもかなり後期にプレスされたものではないかと思うのだが)

まあ、多分来年のアビー・ロード50周年記念リミックス盤発売のアナウンス第一声を聞けばいてもたっても居られなくなり、またまたお祭りの踊りの輪に参加する事だろう。

ホント、懲りないおっさん。

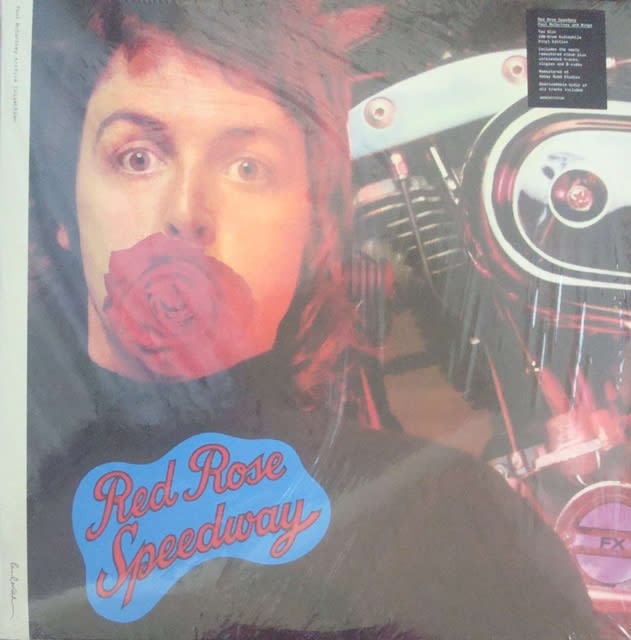

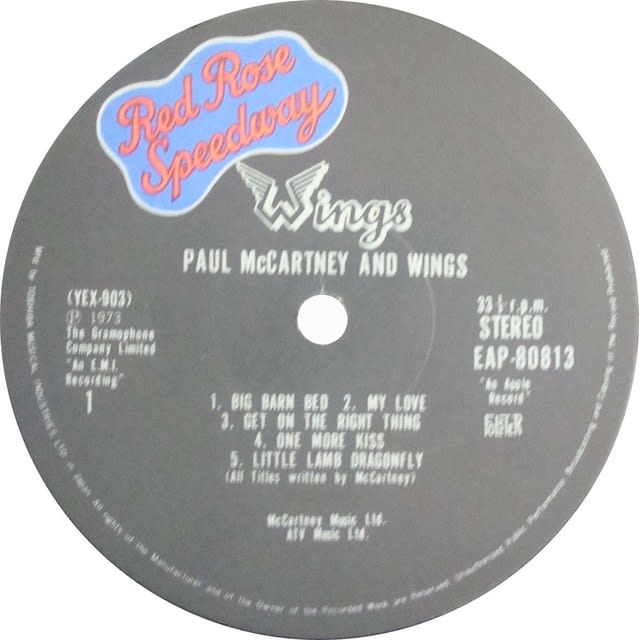

このアルバム、Red Rose Speedwayは大ヒット曲のMy Loveを収録した1973年の話題作で、アルバムの出来に関して結構叩かれた前作Wild Lifeの汚名返上 、名誉挽回という事で制作された。しかしながらアップ・テンポの軽快な曲はなく、全体的にバラードや同じ様なミッド・テンポの曲でアルバムが占められていて、変化に乏しく個人的には少しばかり退屈だった。

(シュリンクはまだ剥がしていない。新車買って時間が経つのにまだ車内に貼ってあるビニールを剥がしていないのと同じ様で少々貧乏くさい)

(コーティングが施されたブックレット。少しセクシーな写真のページがあって当時はドギマギした。)

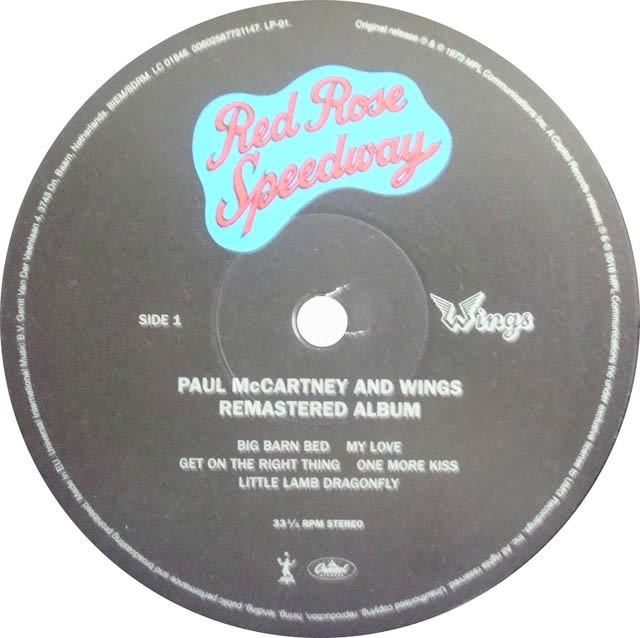

(2018年のLPのレーベル・デザイン)

(1973年の国内版LPのレーベル・デザイン)

開封するのがなんとなく勿体無い気がしたので、しばらく手を付けないでいて、本日ようやく踏ん切りがつき開封儀を取り行う。

今回購入したのはCDではなく2枚組LP。

という事で1973年のオリジナルLPと聴き比べをしてみた。

違いのわからない男の個人的な印象なのであまり当てにはならないが、2018年 の新リマスター盤LPはオリジナルよりも若干音圧を絞っている様に聴こえ 、また以前の薄く霞がかかった様な篭った音は改善され細部の音までスッキリ聴こえる様に感じた。

このアルバムは、1987年にCD化され、1993年にリマスターされた。このリマスターCDはスッキリしたサウンドに仕上がっていて今聴いても悪くない。

ただ通常CDは LPよりも音圧が少しばかり高く設定して制作したされているので、アンプのボリュームを同じレベルに設定して聴けば、2018年 の新リマスター盤LPより1993年のリマスターCDの音がより派手に聴こえ印象に残る。

てな事で、ボーナス・トラック不要の方々なら、1993年旧盤CD購入でオーケー。

ごく普通のポール・ファンでRed Rose Speedwayをカジュアルに楽しむなら今回の通常盤2枚組CD購入でオーケー。

もちろん、ボートラたくさん聴きたいし且つハード・カバーのブック・レットも欲しいというガチの方々は2万数千円する限定BOX盤購入でオーケー。

違いのわからない男なら、2枚組LP購入でもオーケー。

とにかく何か購入でオーケー。

1993年皆さまRed Rose Speedwayにようこそ! まだまだお席に余裕がございますって感じで ….

またまた余計な物買っちゃった。

急に寒くなって真冬状態になると、今年は特にクソ暑かったにもかかわらず夏が恋しくなる。

リビングをガス・ファン・ヒータで温めて一息つくが、暖房も流石にトイレの個室までカバー出来ない。

しかし、海外の映画やテレビドラマなんかで、外は雪が降っているのに、全巻暖房って感じでどの室内でも半袖に薄物を羽織っているという情景が良くある。

これって結構すごいといつも感じる。

所帯じみたことを書くと、この季節、暖房や風呂の温度を一定にキープするため結構ガスを使い、夏の時期と比べると都市ガス料金が倍以上に跳ね上がる。

少しでも暖房費を節約しようと、何枚も重ね着する。

一度は洋画のように室内でスタイリシュに半袖で過ごし、ハーゲンダッツでも味わってみたいものだ。

てな事は不可能なので、重ね着の姿で焼酎のお湯割りを片手にこのレコードのジャケを眺めてちょっぴりトロピカル・ムードでも味わうぐらいが関の山か?

ロギンス・アンド・メッシーナの1973年作、3枚目のスタジオ・アルバム、Full Sail。

ポップ・アルバム部門のチャートで全米10位を記録

オレンジと白のツートンのおなじみCBSソニー・レーベルの国内盤

初期のカントリー系のサウンドはやや薄れて、My MusicやA Love Songのように少しばかりポップ色が濃くなったように思う。

更にカントリー・プログレと言っていいのかわからないが、メッシーナ作の長尺のPathway To Gloryはこのアルバムでは異色で聴き応えがある。

ムム〜、でもジャケの絵面に反してトロピカル・ムードの曲って1曲目のレゲエ調のLahainaって曲だけじゃん!

仕方がない。

ドテラ羽織って、焼酎お湯割りもう一杯!

相変わらずしょぼい話で今回も完結。

確かに前作のRock Of The WastiesはI Feel Like A Bullet(In The Gun Of Robert Ford) を除いては全編ロック色の強いサウンドだった。

で、原点回帰なのか、それまでの動から静へとイメージ・チェンジ。

ちっと暗いイメージのバラードなんかが収録され、ジャケットも青色を主体とした落ち着いた雰囲気のイラストが採用された。

それが、1976年、自身のレーベル、ロケット・レコードからの待望の第一作、2枚組の大作、Blue Moves(蒼い肖像)。

(ジャケットの外は落ち着いた青色で描かれた)

(ジャケの内側は、結構賑やかなことに)

(アメリカMCAレーベルの輸入盤を購入、レーベルのデザインはかっての蒸気機関車の漫画チックなイラストではなく、闇を直走る高速鉄道って感じ)

買った当時はまだ学生だったので、このアルバムはちょいと地味に感じてそれほど聴くことはなかった。

それより一枚のアルバムに編集すれば、アルバム全体がもう少し引き締まったのではないかと思ったほどだった。

時代は流れ、ハード・ロックやポップな曲一辺倒ではなく、まあ表面をさらっとなぞっただけではあるが、あらゆるジャンルの音楽を聴くことによって、このアルバム悪くないと思い始める。

ジャズ調のIdleって曲が収録されているが、当初はかったるいと感じスキップしていたのだが、後のヒット曲、Blue Eyesに繋がっていくこの曲、今じゃ中々いけるじゃないのと思う次第。

歳を重ねたことから、自分も蒼い時代へと突入したのだなと実感する。

なるほど、そう言えばメインのおかずも赤(肉)から青(魚)に変わったね。

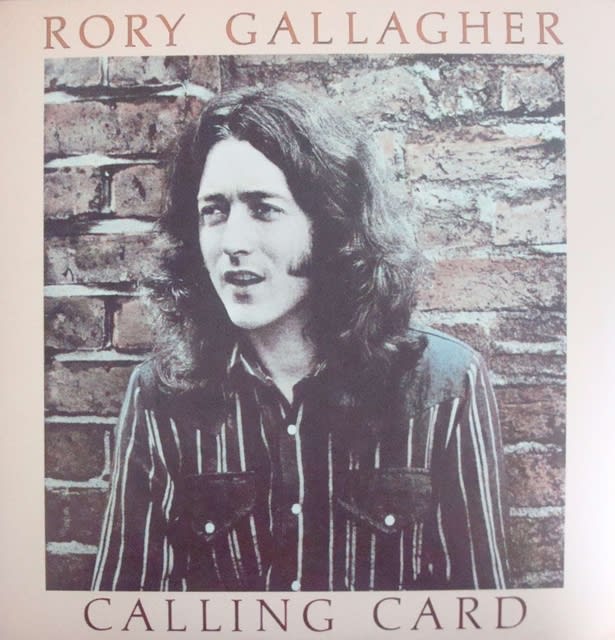

ストーンズのミック・テイラーもしくはパープルのリッチーの後釜としてバンドに加わる噂もあった、凄腕ギタリスト。

残念ながら、1995年47歳の若さでこの世を去った。

高校時代、クラスの同級生にその存在を教えてもらった。

今はどこでどうしているか知らないが、喧嘩させたら多分強いだろうと思える雰囲気を持っていたものの、いつもは大人しく、部活にも入っていないなんか群れを好まない様なタイプだったので、クラス内ではそれほど会話はなかった。

ある日帰る方向が同じだったみたいで、偶然同じ車両の電車に乗っていた。

その後は、何か色々話した様な記憶はある。

そして、多分私がよくロック物を聴くと言う話を誰かからで聞いたのか、“Rory Gallagherは中々いいぜ。”と推薦された。

以前オランダのグループ、The Catsのシングル、I Walk Through The Fieldについてこのブログで話したことがあるが、実はその彼が何気にくれた物だった。

The CatsってRory Gallagherとは全く芸風が異なり、また私が全く知らなかったバンドだったので、結構色々聴いているな〜って感心した様な記憶が。

その後高校を卒業して、みんなバラバラ。

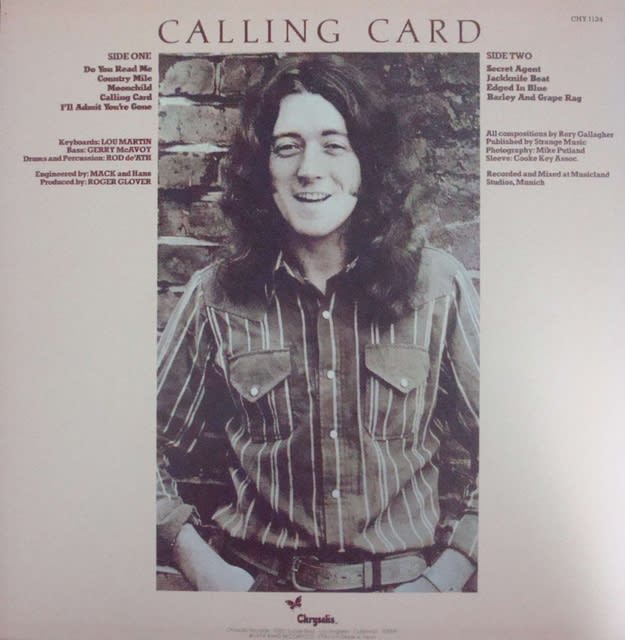

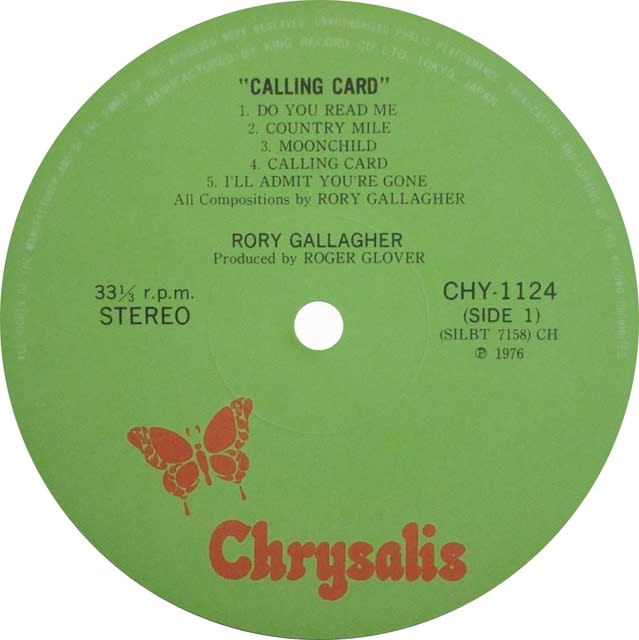

更にその何年か後、ふとその時のことを思い出して買ったのが、Rory Gallagherのクリサリス・レーベル移籍第二作目のCalling Card。

(裏ジャケ、笑顔がいいね)

(クリサリス・レーベル)

プロデューサーは何とパープルのロジャー・グローバーだった。

その影響かいつものブルース・ロックに、パープル調のハード・ロックが加わったみたいの印象で私としては超ご機嫌な出来。

今日急に寒くなり、週末いつも彼方から聞こえる暴走野郎の爆音もないシーンとした真夜中 。

何と無くしんみりとした気分になり、取るに足らない昔の思い出話をシコシコとブログに記した次第。

助手:博士〜、大変です!

博士:また何時もの大変です〜!かね? 今回は一体どうしたんじゃ?

助手:サイモンとガーファンクルのポール・サイモンがいつの間にかピンになってます。この1969年発売のBoxerのシングル・ジャケット見てください。 ポールしか写ってませんよ。

博士:このシングル・ジャケは二つ折りで、裏を見ればアート・ガーファンクルが写っているぞ。

助手:あぁ〜 そう言うことですか。

しかし、サイモンとガーファンクルを知らない今の人なら 、ソロ歌手なの?って勘違いしてしまいますよね?

博士:そう言えばそうじゃのう〜 アートがこれを見れば、“なぬ〜 何と理不尽な扱い!” となるかも知れんのう。

ところでこのBoxerって歌、当時ボブ・ディランのことを歌ったって言われてたこと知ってるかの?

ミネソタの片田舎からニューヨークにやって来たプアーな若者ってシチュエーション、なんだかディランみたいに思えるのじゃ。

もちろんポールはそのことを否定しているが….

助手:そう言えばポールは、1966年に出たアルバム、Parsley, Sage, Rosemary And Thymeに収録された、A Simple Desultory Philippic(簡単で散漫な演説)って曲でディランの歌い方を真似たパロディー盛大にやってますね。

ディランを語るとき、奴は全くいけてない。

詩人のディラン・トーマスのことと勘違いしていやがる。

奴は誰よりも文化的教養がない。

But It’s Alight, Ma (大丈夫だぜ、母ちゃんと言うディランの曲のタイトル)

みんな固まっちまうぜ!

な〜んて歌ってますからね〜

博士:Boxerの歌詞には“失われた歌詞”があることがよく知られている。

このパートは、オリジナル・シングルでは登場しないが、ライブなどでは歌われていた様じゃ。後年に出たLive1969とかポールのソロ・ライブ、Live Rhymin’ではしっかり歌われておる。

その失われた歌詞の中に

I am older than I once was

And younger than I’ll be

って歌われるパートがある。

助手:えぇ〜 それって、1964年のディランのアルバム、Another Side Of Bob Dylanに収録されたMy Back Pagesの一節によく似ていますね。

博士:そう!

サビの部分で歌う

Ah but I was so much older than

I’m younger that now

助手:歳はとったけど、いまだに若造じゃ〜!ですね。

もし、これをオリジナル・シングルで歌えば益々ディランと関連づけられてしまいますからね〜

博士:そして、さらにじゃ。

ディランは1970年に出した、カバー、アウト・テイクそしてライブを含む2枚組大作、Self Portrait (自画像)で唐突にもBoxerをカバー。 ダミ声と澄んだ声で真剣にハモっておる。

なぜBoxerをカバーしたかについてディランからの言及はないが、自画像というタイトルのアルバムでこの曲をカバーしたのだから、“そう、君が書いたこの曲は俺のこと歌った歌だ!”って ディランは言っている様に思えるのじゃが….

助手:さすがは博士!

どの様な意図があるのかは当事者同士にしか解り得ませんが、少なくとも当時ポールはディランを かなり意識していたと言えますね。

博士:つまり、ディラン曰く、Boxerは僕さ〜。

助手:さすがは博士!

なんと! このくだらないダジャレを言うためにブログ・アップしたの?

どうもすいません。

CDが世に出るまでは、FM放送かレコードをデッキでカセット・テープにダビングしたもの、もしくはレコードをステレオセットで聴いていた。

しかしながら、ラジオでは自分の思い想い通りの曲が聴けないし、カセット・テープでお目当ての曲を一曲だけ聴く場合その頭出しが結構面倒、だからもっぱらレコードを棚から引っ張り出して いた。

80年代後半CDの価格が安くなった頃には、なんかの儀式とも思える面倒なレコードの取り扱いがネックとなりCD一辺倒に。

しかしどう言う訳か、21世紀になるとレコード復活ってことで、またレコードを聴きだすように。

そんなレコード復活のブームにおいてもシングル盤はほとんど手に取ることがなくなった。

ただでさえ取扱いが面倒なのに、一曲聴くたびに儀式を執り行わねばならないからだ。

せっかく買ったのにそのままほったらかしにするのも勿体無い気もして、本日はシングル盤を久々に聴いてみる。

CCRが1969年に出したProud Maryのシングル盤、B面は渋〜いルーツ・ミュージックBorn On The Bayou。

(懐かしき東芝音工時代のシングル盤、400円也。あまり美しくないお顔立ちというか、ワイルドな方々だった様な...)

(懐かしのリバティー・レーベル。収録時間は3分7秒)

ステレオ録音の日本盤と10年ほど前に出たシングル・コレクション・ボックスからの一枚で、モノラル録音の米再発復刻盤を聴き比べる。

(復刻盤のスリーブ。当時アメリカでは、無地のスリーブに無造作にシングル盤が入れられていたので、結構レアなスリーブではないかと)

(米ファンタジー・レーベル。収録時間は3分11秒と日本盤より4秒長い。こちらの音源がステレオ盤と比べて何と無くスローに感じるのはこのためか?)

個人的には、ステレオ盤がモノ盤比べるとなんとなくきらびやかに聴こえ、こちらの方が好み。

しかし当時多くのリスナーがAMラジオかポータブルの電蓄でこの音を楽しんでいたのかと思うと、素朴なモノ盤の音の方がなんとなくその時代にしっくりきていたのではないか….

そういえば中坊の頃、エレキを手にしたツッパリ・グループがプラウド・メアリーもびっくりの丸刈り頭に学ランのいでたちで、学校の文化祭でビートルズではなくCCRやっていたっけ。

多分複雑なコードを使ってなかったから、コピーし易かったのかもね。

先生方もダブル・ベース、ギターとドラムを持ち込むバンドを結成、ラブ・ユー東京を演奏したっけ。

中学校の文化祭で先生方がラブ・ユー東京を披露するのは、今思えばちょっと歌詞に問題があるような気もするが、昔はなんでもOKののんびりした良き時代であった。