じゃあ、リンゴとリックが同時に関わっていたプロジェクトがあったかと探してみると、二人が同時に同じステージに立って演奏をした事はないようだが、1975年フーのトミーを斬新な映像で映画化したあのケン・ラッセル監督が同年、同様のミュージカル映画であるリスト・マニアを撮影した。その映画を見ていないのでなんとも言えないが、リックはその映画のサントラを担当、そして映画にも“放尿して暖炉の火を消す”というちょい役で出演しており、またリンゴも教皇役で出演したとあった。

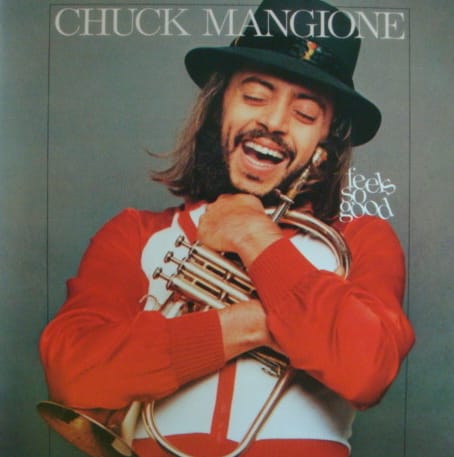

リストマニア・サントラ盤

申し合わせたわけでもないのに、同じ人になんども遭遇するとか、この手の偶然は身近にもたまに起こる。

今日紹介するアルバムは、リック・ウェイクマンが1972年にかけて録音され1973年に発売となった“ヘンリー6世の六人の妻”である。

ジョン・アンダーソンを除いたイエスのメンバーが参加した一曲目の“アラゴンのキャサリン”は、当初、1971年のイエスのアルバム“こわれもの、FRAGILE”に収録予定であった“こわれもの注意、HANDLE WITH CARE”という冗談 みたいなタイトルの曲を焼き直してできたとのこと。

また、それ以外の曲には、前所属のバンド、ストローブスのメンバーやイエス加入前のアラン・ホワイトなどのセッション・ミュージシャンなど、腕利きのミュージシャンの参加によって制作された。

最新鋭のシンセサイザーなどの電子楽器を使いこなし、鍵盤のマスターと言われたリックだったが、出来上がった楽曲は、エレクトロニクスを基調にした現代的なミニマル・サウンドではなく、メロディ重視のクラッシックとロックのサウンドを融合させ、更に得意とする印象的なフレーズを所々の演奏に散りばめられ、ハイブリッドなサウンドがここに生まれたのだ。

司会者:ではここで話しをまとめていただくために、リック・ウェイクマンさんに登場してもらいましょう。

リックさん。昔から不思議に思っていたのですが、アトランティック・レーベルと契約していたイエスに加わったにも関わらず、一人だけA&Mレーベルの所属となっていましたが、これはどう言う訳ですか?

リック:その前に所属していたストローブスが既に英A&Mと契約していたので、正式メンバーになった時ストローブスのキーボード担当として同様の契約をしていたからだよ。

司会者:なるほど。それで、ソロはA&Mから出されたのですね。

リック:A&Mの創設者であった、ハープ・アルパートは現役ミュージシャンでジェリー・モスは音楽プロデューサー出身、営業担当者との感覚とは異なり、彼らは我々アーチストに対して非常に理解があったのだよ。

司会者:それで、あの“ヘンリー6世の六人の妻”という、失礼とは思いますが、タイトル名からしていかにも売れそうに無い“プログレ・インストのコンセプト・アルバム”を出すことが出来たのですね?

リック:“売れそうに無い”と言うのは本当に失礼だと思うが、今回のような場合、経営者がミュージシャンの意向をあまり重く受けず、コストの面ばかり気にするようでは、発売は難しかったかもしれない。

司会者:そういえば、日本でも同じことがありましたね。

名プロデューサーだった村井邦彦氏(60-70年代に数々のグループ・サウンズや赤い鳥などに楽曲を提供、荒井由美やYMOのプロデュース)がアルファ・レーベルを70年代に立ち上げた時、A&Mはキング・レコードと契約を延長せず、アルファと日本での販売権の契約を結びましたね。その後80年代に村井邦彦氏がアルファをやめると、アルファとは契約を更新せず新たにポニー・キャニオンと契約したなーんて聞いた事があります。もしそうであれば、全くA&Mらしい動きですね。

リック:たまたまA&Mと契約していた偶然が素晴らしい結果を導く事になったのだよ。

またリスナーも何か新しいものを求めていた時代でもあり、評論家のネガティブな批評に反して、リスナーからの想像以上の高評価のおかげもあり、このアルバムは今日までに全世界で1500万枚も売れたのさ。

というような会話があったかは定かでは無いが、“ヘンリ-6世の六人の妻”というヒット・レコードとは全く正反対に属するアルバムが非常に売れたことは、いろいろな偶然が重なったと言えるのかも…

偶然が重なり合うと必然になり得ると、本日は少し強引に結論付けた。

Catherine Of Aragon - Rick Wakeman