一年もあと残すところ1ヶ月とチョット。

12月になるとクリスマスのイルミネーションが市内中心部の大通りに輝き、年末の大売出しが始まる。

昔はこの年末商戦の稼ぎ時に参戦するため、各レコード会社は有名アーティストの新譜を必ず発売したものだった。

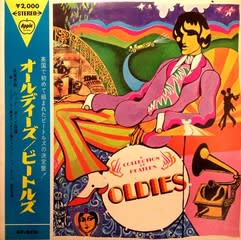

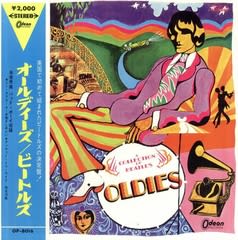

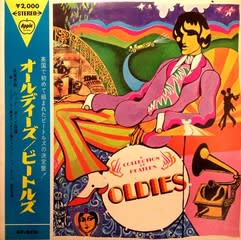

ところがビートルズは、1966年の8月にリボルバーを出したばかりで、クリスマス前に出せる弾がなかった事から、ベスト・アルバム、オールディーズ(A COLLECTION OF BEATLES OLDIES, BUT GOLDIES チョット前のヒット曲だけど、ゴールド・レコードばっかりだぜ)を出し、何とかクリスマス商戦をしのぐこととなった。

このアルバムの特徴と言えば、それまで英盤では収録されていなかった、バッドボーイが初めて収録されたことだろう。

アメリカ編集のBEATLES VI制作にあたって、2曲ほど必要と言う事でやっつけ仕事で録音した2曲(バッド・ボーイとディジ・ミス・リジー)の一つだった。

地味なアルバム、アメリカ編集 BEATLES VI

そのため、ビートルズのアルバムのコレクターにとっては、欠けてはならないアルバムだった。後に、バッド・ボーイはパスト・マスターズVol.1に収録されることになり、オールディーズの存在価値が若干ではあるが薄れる。

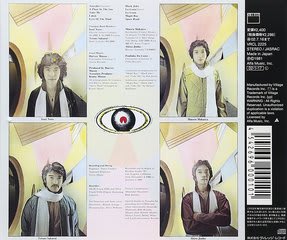

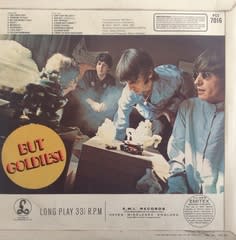

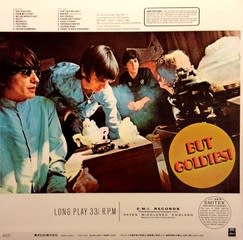

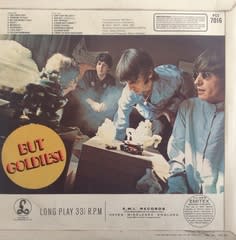

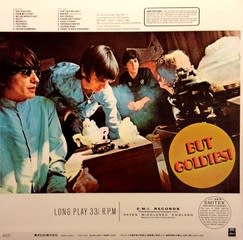

それでも、マニアにとってはジャケ裏の日本公演の際撮影された初出の4人の集合写真は価値が有るし、それにその写真の画像は日本盤と海外盤では反転して印刷されている。

LPを拡大鏡でよく眺めると、ポールの着ている着物の襟合わせ(右前)で日本盤の写真が正しいとわかる。

英盤と日本盤のジャケ裏の写真

オールディーズはイギリスではステレオとモノの2種類で発売されたが、日本ではステレオのみで発売され、下記の通りにリー・イシューされた。

1967年 OP-8016 オデオン・レーベル赤盤 (黒盤もあっただろうか?)

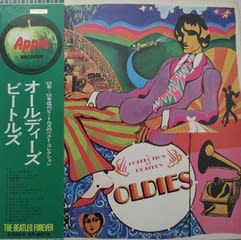

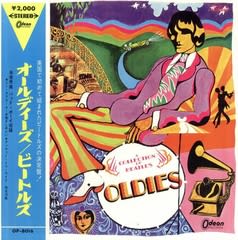

1970年 AP-8016 アップル・レーベル黒盤

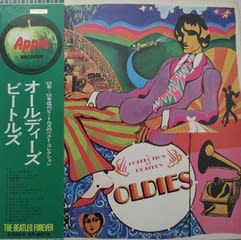

1973年 AP-8016 アップル・レーベル黒盤、フォーエバー帯

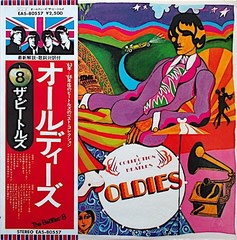

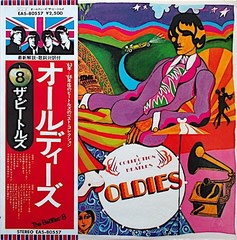

1976年 EAS-80557 アップル・レーベル黒盤、国旗帯

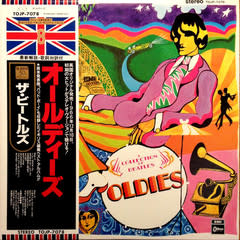

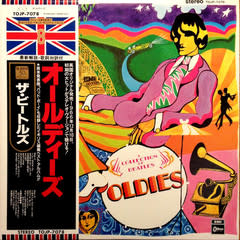

1992年 TOJP-7078 オデオン・レーベル黒盤、国旗帯、30周年記念

我が家には、1973年、1976年と1992年の3枚のオールディーズのレコードが有る。

そして個人的には、1992年のレコードが少し気になる。

何故なら、1987年にビートルズすべての英盤アルバムをCD化するためデジタル・リマスターされ、その同じデジタル音源を使いイギリスとアメリカで各レコードが再プレスされた。

日本では、少し遅れて1992年に30周年記念として同様に1987年のデジタル音源を使用し、東芝EMIによって各5000枚の限定盤がプレスされた。オールディーズに関しては、デジタル音源でのプレスは日本のみじゃなかったかと記憶しているのだが。

企画モノとはいえ、解散後の複数のコンピ・アルバムを除けば唯一CD化されていないアルバムなので、もし1992年TOJP-7078デジタル・オールディーズが日本のみのプレスだあったなら、それは世界的にも珍しく貴重ではないかと思うのだが...

まあ、それがどうした? と言われれば特に返す言葉は思いつかない。

12月になるとクリスマスのイルミネーションが市内中心部の大通りに輝き、年末の大売出しが始まる。

昔はこの年末商戦の稼ぎ時に参戦するため、各レコード会社は有名アーティストの新譜を必ず発売したものだった。

ところがビートルズは、1966年の8月にリボルバーを出したばかりで、クリスマス前に出せる弾がなかった事から、ベスト・アルバム、オールディーズ(A COLLECTION OF BEATLES OLDIES, BUT GOLDIES チョット前のヒット曲だけど、ゴールド・レコードばっかりだぜ)を出し、何とかクリスマス商戦をしのぐこととなった。

このアルバムの特徴と言えば、それまで英盤では収録されていなかった、バッドボーイが初めて収録されたことだろう。

アメリカ編集のBEATLES VI制作にあたって、2曲ほど必要と言う事でやっつけ仕事で録音した2曲(バッド・ボーイとディジ・ミス・リジー)の一つだった。

地味なアルバム、アメリカ編集 BEATLES VI

そのため、ビートルズのアルバムのコレクターにとっては、欠けてはならないアルバムだった。後に、バッド・ボーイはパスト・マスターズVol.1に収録されることになり、オールディーズの存在価値が若干ではあるが薄れる。

それでも、マニアにとってはジャケ裏の日本公演の際撮影された初出の4人の集合写真は価値が有るし、それにその写真の画像は日本盤と海外盤では反転して印刷されている。

LPを拡大鏡でよく眺めると、ポールの着ている着物の襟合わせ(右前)で日本盤の写真が正しいとわかる。

英盤と日本盤のジャケ裏の写真

オールディーズはイギリスではステレオとモノの2種類で発売されたが、日本ではステレオのみで発売され、下記の通りにリー・イシューされた。

1967年 OP-8016 オデオン・レーベル赤盤 (黒盤もあっただろうか?)

1970年 AP-8016 アップル・レーベル黒盤

1973年 AP-8016 アップル・レーベル黒盤、フォーエバー帯

1976年 EAS-80557 アップル・レーベル黒盤、国旗帯

1992年 TOJP-7078 オデオン・レーベル黒盤、国旗帯、30周年記念

我が家には、1973年、1976年と1992年の3枚のオールディーズのレコードが有る。

そして個人的には、1992年のレコードが少し気になる。

何故なら、1987年にビートルズすべての英盤アルバムをCD化するためデジタル・リマスターされ、その同じデジタル音源を使いイギリスとアメリカで各レコードが再プレスされた。

日本では、少し遅れて1992年に30周年記念として同様に1987年のデジタル音源を使用し、東芝EMIによって各5000枚の限定盤がプレスされた。オールディーズに関しては、デジタル音源でのプレスは日本のみじゃなかったかと記憶しているのだが。

企画モノとはいえ、解散後の複数のコンピ・アルバムを除けば唯一CD化されていないアルバムなので、もし1992年TOJP-7078デジタル・オールディーズが日本のみのプレスだあったなら、それは世界的にも珍しく貴重ではないかと思うのだが...

まあ、それがどうした? と言われれば特に返す言葉は思いつかない。