日本の全国各地に数多くの神社・仏閣が存在する。

その多くがお金をかけて綺麗に整備されているのを海外の人が見ると、日本人って信仰深い人種なんだと思うに違いない。

しかし、実際のところ一般的には“困った時の神頼み”って感じでそれほど信仰心が深いって訳でもない。

おみくじで凶が出たとしても、ちょっとだけお賽銭を弾んで“後よろしくお願いします〜”って感じではないだろうか。

実家の法事にしても、お坊さんが一生懸命お経を読んでいるすぐ後ろで、足に痺れがきて不謹慎にも早く終わってくれないかな〜と、全く形だけの信仰心。

歌の世界でも、歌詞にお釈迦様が登場することはほとんどないのだが、彼の地ではLordという言葉が頻繁に出てくる。

やはり、あちらに住まわれている人の方が信仰心は厚いのではないか?

今日は、英プログレ・バンド、スーパートランプが1979年に出したアルバム、Breakfast In Americaを聴いてみた。

ジャケットのデザインを見ればあれだと一発でわかるアルバムで、英プログレ・バンドで全米一位の売り上げを獲得するなんてピンク・フロイドぐらいで、当時はびっくりしたものだった。

Logical Song やBreakfast In Americaを筆頭に、アルバムから4曲ものヒット・シングルを出した訳だが、その陰に隠れてひっそりと佇む美しい曲、Lord Is It Mine(邦題、すべては闇の中)が中々よろし〜

下手な訳で申し訳ないが、 誤訳を恐れず翻訳に挑戦。

I know that there's a reason why I need to be alone

孤独になりたい理由があるのは分かっている

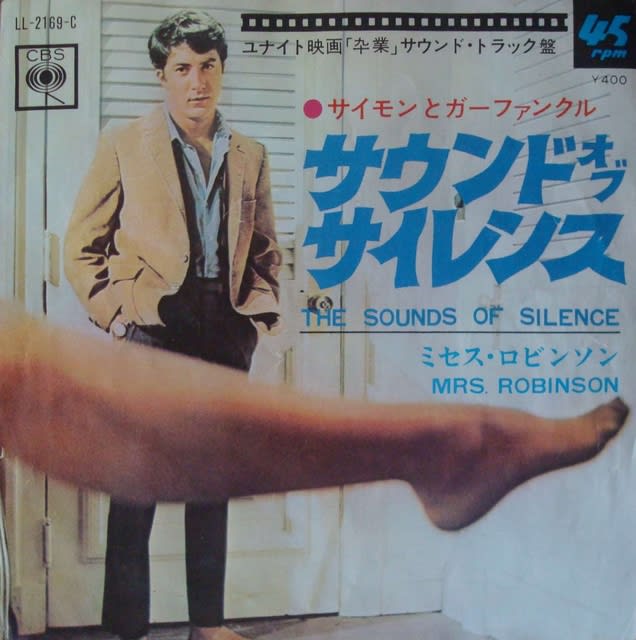

I need to find a silent place that I can call my own

自分だけの物と呼べる静かな場所見つけないと

Is it mine, Lord, is it mine?

主よ、あなたはそこにいらっしゃいますか?

You know I get so weary from the battles in this life

私がこの世での戦いに疲れすぎていることはご存知だと…

and many times it seems like you're the only hope in sight

いつもあなただけが希望の存在に思える。

Is it mine, Lord, is it mine?

主よ、あなたはそこにいらっしゃいますか?

When everything's dark and nothing seems right,

すベてが闇で、正義なき時

there's nothing to win and there's no need to fight

勝利は無く、戦う必要もない

I never cease to wonder at the cruelty of this land

この地で残酷さに驚くことは決してやめない

but it seems a time of sadness is a time to understand

だけど悲しみを覚える時間は理解をするために費やされるのか….

Is it mine, Lord, is it mine?

主よ、あなたはそこにいらっしゃいますか?

When everything's dark and nothing seems right,

すベてが闇で、正義なき時

You don't have to win and there's no need to fight

勝利することも、そして戦う必要もない

If only I could find a way to feel your sweetness through the day

一日中あなたの慈愛を感じるために、私だけが道を見つけられたらと

The love that shines around me could be mine.

私の周りを照らす愛は私の物となるだろう

So give us an answer, won't you,

答えをいただけますでしょうか?

We know what we have to do,

何をすべきか分かっている

There must be a thousand voices trying to get through.

苦難を乗り切るための千の声がある違いない

感動の名作!

ただ、このアルバム自体がアメリカを風刺したコンセプト・アルバムとして言われているので、反対にアメリカ人の信仰心を揶揄っているのかもしれない。

まあ私としては、真の信仰とはお金じゃないって言っている様な….

これからは、神社仏閣を訪問する際は、お賽銭なしで心から神様・お釈迦様にお祈りしようかと…

いや〜 それはさすがにまずいかと。