Have you seen my baby on the avenue

俺の彼女通りで見かけなかった?

You know she's driving me crazy with the funny things she do.

彼女の面白おかしい振舞いにいかれちゃうのさ

I seen her with the milkman, ridin' down the street

牛乳屋の野郎と一緒に車で通りを走っているのを見かけた

When you're through with my baby, milkman, send her home to me.

おい、牛乳屋!用事が終わったら彼女を俺のところに送り届けるんだぜ!

Hold on, hold on, hold on

ちょっと待って! 待ってくれ!

Hold on, hold on, hold on

待ってくれってば!

You know it's been so long since she has been gone

ところで、彼女が行っちまってから結構時間が経ってるんだ。

Hold on, hold on, hold on

待ってくれってば!

I seen her with the gypsies dancin' in the woods

森でジプシーの野郎と踊ってるのを見た

She's always been unfaithful to me, She's never been no good

俺に対してはいつも不貞を働く、良かった事なんてなかったね

I said please don't talk to strangers baby, but she always do

ところで、よそ者とは話すんじゃねぇと言ってやった、けど何時もそうするんだ。

She said, "I'll talk to strangers if I want to, 'Cause I'm a stranger too."

彼女の言い草は、もしよそ者と話しくなりゃそうするわよ、だってあたいもよそ者だもん。

マーク・ボランがかき鳴らす軽快なブギー・サウンドにのって、リンゴがとぼけた調子で歌いだす、Have You Seen My Babyって曲はランディー・ニューマン作、浮気女のお話。

あまり噛み合わない外人さんとの商談も、この手の話に話題が及ぶとお互いの周波数が合うのかガハハ~となり、結構お互い打ち解けて話が弾むってことになる。

社員:部長~! 北米マーケット攻略の糸口は、まずバカ話で攻めるってことですね?

国際部営業部長:その通り!ポップなノリのバカ話で相手を油断させておいて瞬時に相手の懐に潜り込むのじゃ~! くれぐれも、プログレの話は持ち出しちゃいかん事を忘れぬように。

社員:なるほど! キンクリのアース・バウンドのノリで話を持っていくと、相手が凍り付いてしまって商談が御破算となるってことですね?

さすがプログレ不毛の地、アメリカ。

個人的にも未だかって彼の地でキンクリのファンに会った事がない。隠れキリシタンならぬ隠れキンクリスタンとしてファンが存在しているのかな?

ターンパイクって言葉ご存知だろうか?

それまでにどこかでその言葉を聞いた事があったかもしれないが、その存在を意識したのは大学生時代。

経済関係を専攻すると、この言葉、ターンパイクの定理としてしばしば登場した。

ご存知、近代経済学を体系付けた、ハーバード卒のポール・サミュエルソン教授が考え出したもので、当時経済原論を履修すると教科書的存在だった彼の著書“Economics”なる分厚い本を洩れなく買わなねばならなかった。

当時典型的なダメ学生で、その高価な本を最後まで読みきることは出来なかった、と言うか途中で戦意喪失。

ターンパイクとは、有料道路や高速道路の名称として固有名詞で使われる事も多く、箱根ターンパイクとなんて呼称の有料道路なんかも存在する。

そしてターンパイクの定理とは、目的地に向う際、単に距離的に近い経路を選択するより、高速道路など迂回路を経由した場合のほうが目的地に早く到着する場合があると言う考えから、経済成長も直線的に考えるのではなく、均衡成長路線を模索しそれに沿うのが、効率的であると事を制限された経済モデルで証明されたものなんて事がネットで書いてある。

今となっては、そんな事勉強したっけとおぼろげな記憶しか残っていない。

ところでロックの世界でもターンパイクって言葉が出てきて、今ではその歌詞を聴いて反応し、反対にそんな定理習ったけ?てなことに。

ほーんと、ダメ学生だった。

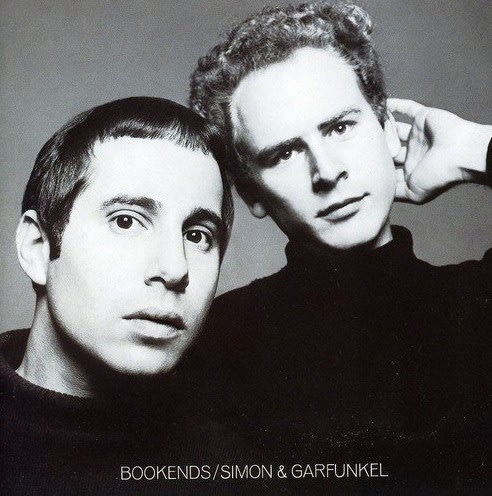

一発目は1968年のサイモンとガーファンクルのアルバムBookendsに収録されたAmericaだった。

Cathy, I'm lost, I said though I knew she was sleeping

And I'm empty and aching and I don't know why

Counting the cars on the New Jersey Turnpike

They've all come to look for America

All come to look for America

と曲の最後のコーラスのパートで、ニュージャージー・ターンパイクを走る車を数えると言うフレーズが出てくる。

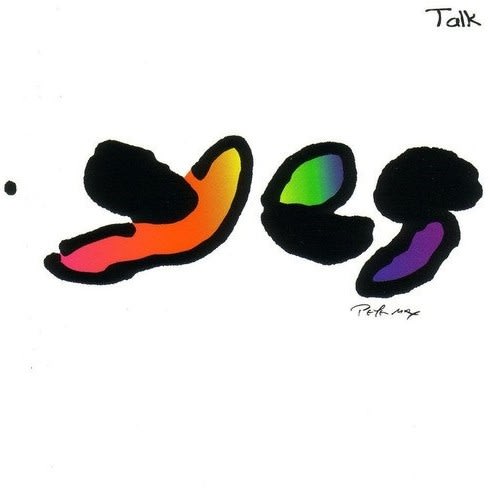

二発目は1994年のイエスのアルバムTalkに収録されたCalling。

Take off on the Turnpike

(Asking for the First Call)

Give me more of the same

(Asking for a song)

There’s a fire burning in my heart again

これまた、コーラスの部分に登場。

此処では幅の広いターンパイクを滑走路と捉え、離陸!って言っている。

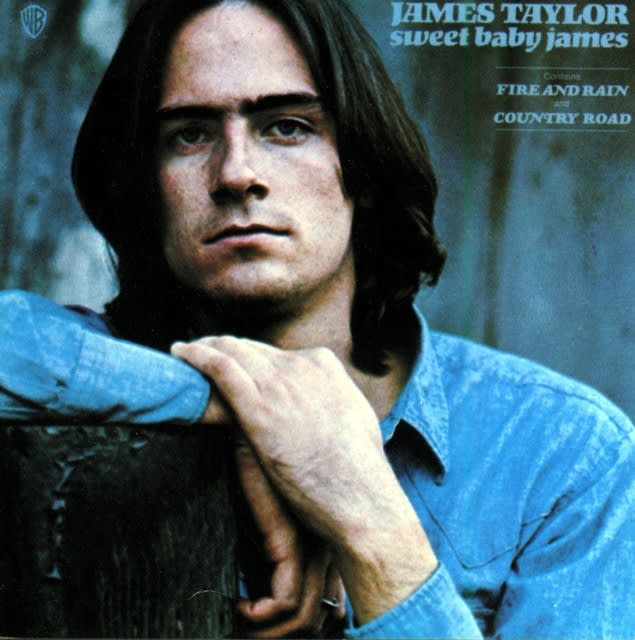

それから、有名なところではジェームズ・テイラーがSweet Baby Jamesでストックブリッジからボストンに向うターンパイクを歌詞に含み、

あのスプリングスティーンもアルバムNebraska収録のState Trooperでニュージャージー・ターンパイクと歌う。

それがどうした!と言われると、どうもしない。

まあ、そんな小難しい経済学のうんちくを語ることなんて横に置いといて、ロックを聴いてターンパイクって言葉思い出そうではありませんか。

なにやら、惑星の図鑑などを持ち出して営業会議されているみたいですが、ホント、尖がり度抜群です。

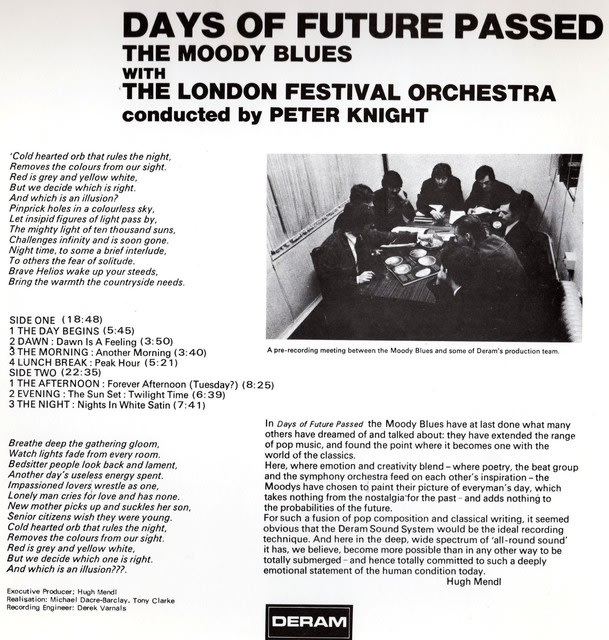

デニー・レインがボーカルととっていた第1期の頃は普通の英国製ビート・バンドであった。

以前書いた事があるのだが、1965年のロック・コンサートの模様を映したビデオをユー・チューブでたまたま遭遇したところ、なんとあのキーボードのマイク・ピンダーがバンドのフロント・ラインに躍り出て激しくタンバリンを叩く姿に度肝を抜かれた。

ところが2期の頃になると、彼はメロトロンの前に鎮座して演奏を淡々と行う静のイメージに変わった。

確かに、プログレ・バンドとして再生を成し遂げたムーディーズにとっては、プログレ期の尖った作風から考えて、その様になったのも肯ける。

ただSEを含むオーバー・ダブを重ねた複雑になった楽曲を、5人組みのバンド(実際のところ、ライブ・コンサートの場合はレイ・トーマスは時折披露するフルート、タンバリンやハーモニカぐらいで、バンドの演奏に厚みを加えるには至っていないため実質4人での演奏)によってライブで再現するのはかなり難しかっただろう。

だから彼らの場合、スタジオ録音盤を聴いていた方がストレスがない。

ところで、彼らの多くの楽曲の中から個人的に好きな曲の一つに、ベーシスト、ジョン・ロッジ作のCandle of Lifeという曲が1969年に出たアルバム、To Our Children’s Children’s Childrenに収録されている。(この曲結構シンプルなので、1974年の日本公演で演奏されるのではと思いきや、当時コンサートに出かけた知人によると、残念ながら演奏されなかったとの事)

例によって下手な英語で翻訳を試みるも、結構抽象的で私の頭では何言ってるのかよく理解できない。

Something you can't hide

隠しきれない何かが

Says you're lonely

君は孤独だと語る

Hidden deep inside of you only

心の奥に深く埋もれている

It's there for you to see

君に見えるようにとそこにある

Take a look and be

しばらく眺めてごらん

Burn slowly the candle of life

命のろうそくをゆっくりと灯そう

Something there outside

外側にある何かが

Says we're only

私たちが孤独だと語る

In the hands of time falling slowly

ゆっくりとこぼれ落ちていく与えられた時

It's there for us to know

私たちに見えるようにとそこにある

With love that we can go

私たちが前に進むための愛をもって

Burn slowly the candle of life

命のろうそくをゆっくりと灯そう

So love everybody

And make them your friend

So love everybody

And make them your friend

まあ、そんな堅い歌詞の内容は横に置いといて、ムーディ・ブルースの美しいメロディーをシンプルに楽しもうではありませんか。

此処では、キーボードのマイク・ピンダーが印象的なピアノとメロトロン演奏して大活躍!

タンバリンの乱れ打ちでなくてよかった~

I used to think of myself as a soldier

かっては自分を兵士に例えてたっけ

Holding his own against impossible odds

自身を勝ち目のないことに立ち向かわせてた

Badly outnumbered and caught in a crossfire of devils and gods.

多勢に無勢、善悪の狭間でもがいていた

All I ever wanted to be was free

望んでいたのは自由

All I ever wanted to see was within my eyes to see

自分の見たかったものって目に映る事だけだった

Oh, but, these days are just like you and me

だけど、これって近頃の俺達の事みたいだね

Oh, but, these days are just like you and me.

近頃の俺達の事みたいだめ

と、またまたいい加減な英語力で翻訳したのは、アメリカのフォーク・ロック系シンガー・ソングライターのダン・フォーゲルバーグ1975年の3枚目のアルバム、Captured Angelので出しの曲。

タイトルはAspen/These Daysなる組曲で、静かなストリングスのインスト・ナンバー、Aspenからフォーク・ロック調のThese Daysへと繋がっていく。

正確に訳せていないかも知れないが、己のみを信じ尖がっていた時代もあり挫折も味わった、ちょっと自己中って感じで、それって今のちょっとギスギスした俺達の関係みたいじゃない。

つまり、君達!そんな事じゃだめだよ~協調性を持ちなさい!ってちょっぴり教条的な意がこめられている感じなのかな?

この作品は、彼が1951年生まれだったことから考えると、23-4歳頃の作品と推測出来る。

その頃の私はまだまだ新米社員の部類で、先輩社員のアシスタントとして日々書類のコピーやタイプライターでの書類作成なんかの下働きにほとんどの時間を費やし、とてもじゃないが尖がった反逆のローン・ウルフを演じる事は出来なかったね~、もし社内でそれやれば即首!とふと昔を懐かしむ。

まあ、そんな歌詞の内容は横に置いといて、ダン・フォーゲルバークの力強いギター・ストロークに乗ってこれまた力強く歌われる、ロック・サウンドをシンプルに楽しもうではありませんか。

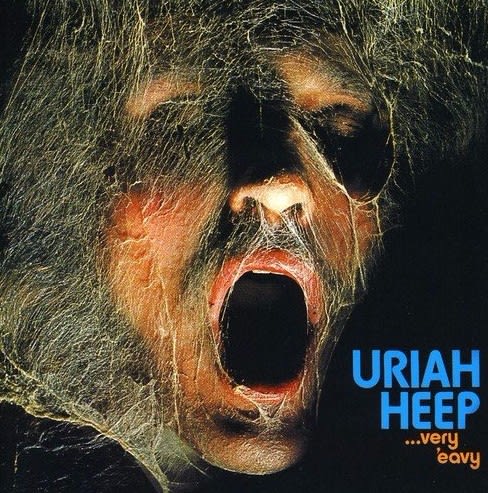

ギャー! でた~! (ファースト・アルバムのジャケ)

しかしアルバムの中に、ひょっこりと場違いとも思える美しい曲たちが登場する。これらの曲が、アンダーワールドのイメージを中和する役目を果たしているのではないかと。

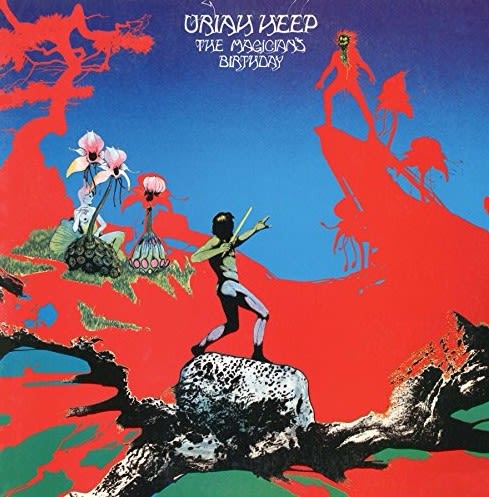

1972年の5枚目、Magician’s Birthdayではケン・ヘンズレー作の美しいピアノ・バラードのRain (これは、へンズレーのソロ・アルバム、Proud Words On A Dusty Shelf、邦題:誇り高き言霊にも自らボーカルで同曲が収録されている)、

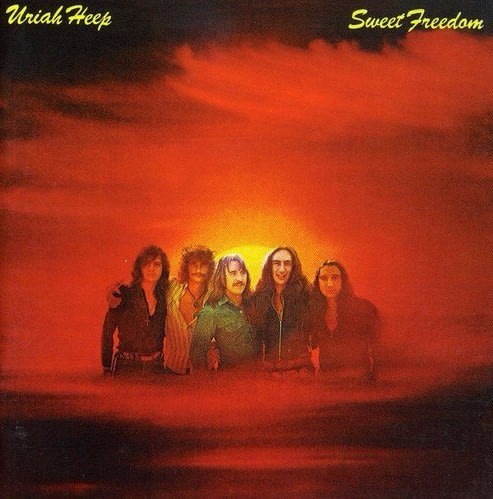

そして1973年、Sweet Freedomではボックス、セインとカースレイク共作のボサノバ・タッチのCircusが、

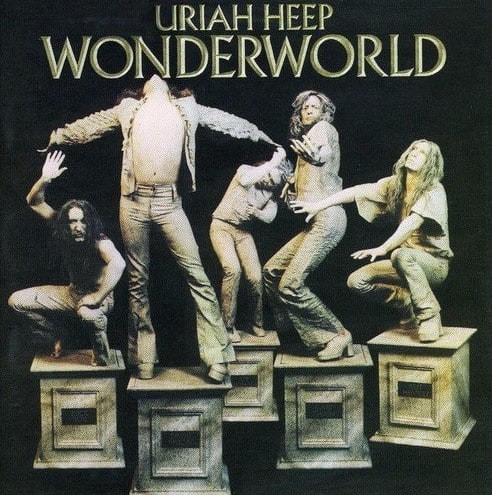

また1974年のWonder Worldではこれまたヘンズレーのピアノ・バラード The Easy roadなんかがそれに該当する。

イメージだけでヒープちょっと苦手な人は、このあたりを聴けばちょっと評価変わるかも。

まあ、おどろおどろしいイメージは横に置いといて、ユーライア・ヒープが奏でる美しいメロディーを楽しもうではありませんか。

とまたまた前回とよく似た締めを採用する。

超過密スケジュールの合間を縫って、たった10日ほどで新アルバムのレコーディングを行い完成したアルバムがCaribouだった。

プロデューサーのガス・ダッジョンは、このアルバムに関してやっつけ仕事だったと言っているし、何処かのトロピカルな楽園を模した壁紙の前でのジャケ写真は私のようなトウシロ・リスナーでもなんとなくやっつけ仕事の雰囲気は感じ取れる。

エルトンが主人公のジャケ写真であるから何とか格好は付いたものの、もし私であれば、健康ランドに良くある絶景のイラストが施されている壁の前でとった単なるスナップ写真となってしまう。

しかしプロから見ればベストではなかったものの、さすがエルトン!シングル・カットされたThe Bitch Is BackやDon’t Let The Sun Go Down On Meはだいヒットし、アルバムも全米一位を獲得した。

そんな中、私の一押しはこの曲、Tickingである。

7分を越える楽曲で、演奏は最後の方にシンセが被るものの、ほとんどがエルトンのピアノの弾き語りで地味といえば地味。

歌詞の内容は、エルトンがスラスラスラと歌っていくので、瞬時には理解出来ないが、結構重い内容。

学校時代ほとんど目立たない静かな少年が、母親が常日頃諭していたにもかかわらず、後に犯罪に手を染めて最後には死んでいくというようなストーリーが語られる。

エルトンの相方のバーニーが、当時のアメリカの銃社会について感じた事を詞にしたと思われる。

同じ頃チャールズ・ブロンソン主演で、悪行の限りを尽くすチンピラ・グループに対して堪忍袋の緒が切れたブロンソンが偶然手に入れた拳銃で復讐を始めるという映画、Death Wishがヒットした。

この映画5作まで作られ、私の知る限りブロンソンさん、マフィアを含む悪人100人以上処刑し、すごいの一言。

更に来年ブルース・ウィルス主演でリメイクされるらしく、この手のストーリーは未だに彼の地では人気があるようだ。

かって、ヒューストンに住んでいる知人を訪問したとき、買い物があるとの事で郊外のホームセンターに付いて行った。日本ならば、ホーム・センターといえば“お値段以上、ニトリ”と言うような感じだが、アメリカのそれはまったく異なる。

キャンピング・カーや小型ボートなど大物商品がずらり展示され、DIY、釣り、キャンプやサバイバル系の小物も充実。

しかし驚いたのは売り場の一角に銃がずらり! リボルバーやオートマチックの小型拳銃や、ショットガンやライフルなどがずらりと展示され、知人もショットガンを持っているとの事で、展示の商品を手にとって眺めていた。

今更ながら、アメリカの銃社会は既に生活の一部になっている背景があるので、規制をかけるのは中々難しい事だと感じる。

歌に話を戻すと、コーラス・パートの

Remember Mama said Ticking, ticking

や

Hear it, hear it, Ticking, Ticking

の箇所がエルトン節満開で耳に残る。

まあ、此処では重苦しい歌詞は横に置いといて、エルトンがさらっと歌うこのバラードの美しいメロディーを楽しもうではありませんか。

と前回とよく似た締めを採用する。

前作のMadman Across The Waterと比べると、スリックな印象になったとも言えるのだが、これが返って功をそうしたのか万人受けし、初の全米一位を獲得した。

そんな中シングル・カットされたHonkey CatやRocket Manに注目がいくが、私の一押しは隠れた名曲、Mona Lisas And Mat Hattersである。

Stand By Meで有名だったBen E. KingがかってSpanish Harlemという曲で、“スパニッシュ・ハーレムではバラが咲く”と歌った。

それに対してエルトンは、“スパニッシュ・ハーレムって美しい響きを持った言葉じゃないと今判った。知っていたつもりだったけど、ニューヨークではバラの木なんて育たないってね。”と歌う。

確かに美化されたイメージの多いこの世の中、いざ飛び込んでみると現実と乖離しているのってよくある話。

まあ、此処ではそんな堅苦しいうんちくは横に置いといて、エルトンがしっとりと歌うこのバラードの美しいメロディーをシンプルに楽しもうではありませんか。